加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

浅谈提升家长对幼儿美术作品评价能力的策略

宜兴市艺术幼儿园 刘娜

摘 要:幼儿美术活动是幼儿最早期的学习活动,也是幼儿身心发展不可替代的活动之一。我园家长在幼儿美术作品评价方面由于自身的艺术素养、教养观念等原因,与我园教师在理念和行为方面均存在较大偏差,无法实现有效的家园共育,影响幼儿发展。我园通过家长课堂和实践指导,转变家长观念,提高审美能力,优化评价行为,从而激发幼儿绘画的兴趣,提高幼儿的自我效能感。

关键词:家长;幼儿;美术作品;作品评价;审美能力

儿童绘画是儿童表达自我的非文字“语言”,它是儿童表达自我的有效途径,也是成人走进儿童内心的桥梁,我们要怎样倾听这种特殊的语言呢?日本儿童教育家、画家鸟居昭美认为:“孩子的涂鸦仅仅和哭笑一样是表达心情的一种方式而已,对于孩子的绘画是不能用好坏来评价的。”当老师发现我园家长在对幼儿的美术作品评价时表现出水平参差不齐,不禁担忧,因为家长和教师作为孩子最亲密的陪伴者和教育者,如果对幼儿美术作品的理解不能达成一致,一是容易造成幼儿审美认知上的混乱,二是不利于孩子内心建立稳定的秩序,三是会降低幼儿的自我效能感,对自己没有信心,感受不到自己的价值,这些对孩子的健康成长十分不利。所以,提高家长对幼儿美术作品评价能力,实现家园共育,是个值得研究的课题。

一、现状与分析:

(一)缘起

情景一:放学了,孩子兴冲冲地拿着自己在幼儿园里的画,奔向妈妈。他迫不及待地向妈妈展示自己的作品,想让妈妈听听自己画里的故事。妈妈接过画,点评了一番,只见孩子脸上的笑容渐渐消失,最后变成了沮丧,垂头丧气地跟着妈妈朝停车场走去。

情景二:老师把今天孩子在幼儿园创作的绘画作品发在了家长群里,供家长们欣赏。一个家长@另一位家长说:“你家宝贝怎么画得太好了,我们家的和你们没法比。”还有一个家长私聊老师说:“老师,我们家的画得乱七八糟,下次您就别发在群里了,我觉得有点丢脸。”

情景三:某天早上,豆豆沮丧地来到教室,对老师说:“老师,你说我昨天画得画非常好,可是我带回家给爸爸看,爸爸说我画得一点也不好看。老师,你说,我昨天的画到底好不好?”

经过了解,上述情景并不是个例,我园每个班的老师都会碰到,也颇感无奈。

(二)调查并分析

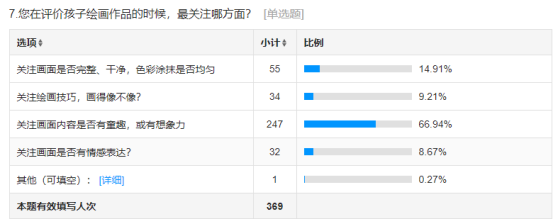

为充分了解我园家长对幼儿美术作品评价的现状,我们设计了一份调查问卷,通过问卷星在线上向全园家长发起调查,共收回问卷答案369份。调查结果显示,我园家长对幼儿美术活动的价值都有准确的认知,认为美术活动能培养孩子的动手能力、审美能力、想象力、创造力,培养观察力、思维力,也有助于培养幼儿良好的学习品质。在评价幼儿作品时,有82%的家长会考虑孩子的年龄段水平,不对孩子过多苛责。有68.83%的家长表示经常愿意花时间倾听孩子对自己作品的描述,79.13%的家长表示经常能看得懂孩子的画。同时,我们也发现在家长对幼儿美术作品评价的方式,的确存在某些误区:

(图1)

(图2)

1. 看不懂,也不问,不重视对幼儿作品的解读。

有30%的家长只是偶尔愿意花时间倾听孩子对作品的讲述。了解孩子创作内容的主观愿望不强。

2.重视画面效果,轻情感表达。

在评价幼儿作品时,如图1所示,虽然我们看到有66.94%的家长会关注画面内容是否富有童趣和想象力,但同时也看到9%的家长关注绘画技巧,只有8.67%的家长注重幼儿作品中的情感表达。

3.重视表扬的形式,忽视表扬的内容。

在评价幼儿作品时,家长喜欢用表扬的方式来表达。如图2所示,92%的家长会说“你画得真好看!”“你真棒!”44.72%的家长会说“你画得真像”,42.01%的家长会夸孩子“你就是个小画家”。也有家长直接摒弃所给选项,呈现个性化的表达如“宝贝,下次可以画的更好,更像”,“画得比以前更漂亮了!颜色更丰富啦,你好棒呀!”,“你比之前有进步了!”,“你无论画什么妈妈都喜欢!”等等。

通过以上语言,我们可以看出:①家长重视绘画结果,不够重视孩子创作过程中的努力。②表扬不够具体,如表扬孩子的进步,却说不出来进步在什么地方,表扬孩子画得好,却说不出好在哪里。这和家长本身的艺术素养不高也有很大关系。③表扬不够客观,感情用事。如“你无论画什么妈妈都喜欢。”④表扬中显露妈妈的评价标准,如“画得真像!”

二、方法与措施

针对调查结果,我们分别在观念和实践两方面入手,提升家长对美术作品的评价能力。

(一)通过学习,重塑评价观念。

我们以班级为单位精心设计了一场以“提高家长对幼儿美术作品的评价能力”为目标的家长座谈会。主要通过以下方法重塑家长的评价观念。

1.重塑审美能力的认知

在家长座谈会上,我们先向家长抛出第一个问题:“你觉得自己的审美能力怎样?”每个人在表格里给自己选择一个评价,即强、中、弱。接着我们将一幅大师波洛克的作品和八幅班内孩子的波洛克风格的作品混在一起展示在大屏幕上给家长欣赏,并提出第二个问题:“你觉得这些画美吗?”家长也需要在表格里选择答案“美”“不美”“不知道”。第三个问题:“你能从这些画中感受到什么情绪?“有的家长说能看出快乐,看出自由,看出随心所欲……然后提出第四个问题:“请家长找一找哪些是大师的,哪些是孩子的。”家长不光呈现答案,还要谈谈理由。有的家长分析得头头是道,从布局到线条,从色彩到感觉;有的家长是仅凭直觉选择。当公布答案的时候,家长们忍俊不禁,自认为审美能力强的家长不一定选的对;觉得自己不懂审美的,也有可能选对了。最后家长们得出结论:“孩子的作品就是大师作品。”“自己的审美能力和以往的认知存在偏差。”

什么是审美能力?我向家长介绍了我在一篇文章中看到的解释“审美能力是一种共情能力。”就是能感受到自己和他人的感受,并在这两者之间建立共情的能力。基于这个解释,我们就能来判断一个家长的审美能力的强弱。如果家长能从孩子的绘画作品中既能感受到自己的情绪,也能感受到孩子所表达的情绪,比如是快乐的,还是忧伤的,并能将自己的感受和孩子的感受建立共情,我们就可以说他的审美能力比较强。反之,如果一个家长只能关注到画面的整洁与否,色彩的漂亮,画得像不像,而无法产生情感的共鸣,那就可以说他的审美能力较弱。

虽然在调查问卷中,家长对于美术活动作业的理解趋于一致,也是让人欣喜的。但通过对孩子作品的评价语言我们能看出,家长并不具备较好地审美能力。于是我们设计了上面这个“重新认识自己”的环节,重塑家长思想。我们通过让家长再思考:“你觉得孩子为什么喜欢画画?”“家长怎么样来看待孩子的画画这件事?”让家长明白,孩子热爱画画是天性使然,孩子在画画更多地是表达内心的想法和情感,家长支持孩子画画,最根本的目的是让孩子在涂鸦的过程中感受美,发现美。幼儿园艺术教育也不是为了造就专业的艺术家,而是为了帮助孩子在各方面发展他的认识与智力,因为每个人都具有创造能力,对儿童来说更是如此。既然如此,那我们何必再纠结于孩子画得像不像,整洁不整洁呢?

2.重过程,轻结果,提高审美能力

有没有简便的的方法能在最短的时间里家长的审美能力?有老师说可以让家长多读读名画赏析文章,接受艺术的熏陶,有老师立刻反驳,说这样对家长的要求太高,也太费时。

我们通过查阅资料,找到了一句话,对解决这个困境有奇效——“有审美能力的人,就是能把注意力从目标转移到过程里的人”。当我们把注意力从孩子作品的效果,转移到孩子的创作过程,转移到孩子在创作过程中的主动性(对绘画感兴趣,对不同的绘画材料充满好奇心)和专注性(能持续地参与绘画活动,面对外界影响或挫折时仍能关注当前的活动),就能发现并相信孩子是积极主动有能力的学习者,从而提高感受力,提高共情能力,也就提高了审美能力。

于是,我们将孩子在幼儿园里的创作过程拍下来,对孩子在创作中所表现出来的学习品质予以解读,引导家长发现孩子在过程中的情绪和创造能力。再结合幼儿对自己作品的解读,两相呼应,能更深入地理解孩子的作品。比如,视频中呈现一个中班上学期的小朋友,拿着宽大的刷子在纸上刷颜料。他先刷满了一遍蓝色,换了黄色再刷一遍,接着他把红色,紫色、绿色,他能尝试的颜色,都在这张纸上刷了一遍。刷完之后,又重新开始第二轮。纸在他的不断粉刷下,不断地变换着颜色,这个颜色对于他来说,在每次刷之前是未知的,他不不知道会出现什么颜色在他眼前,每一次粉刷都是一种视觉新体验。就这样他一遍又一遍重复地涂着,嘴里念念有词,脸上呈现着满足的笑容。当绘画结束,他告诉我们“我在纸上画的是春夏天秋冬。绿色是春天的小草,紫色是夏天的葡萄,黄色是秋天的树叶,蓝色是冬天的天空。紫色是春天的紫花(紫藤花),绿色是夏天的西瓜,红色是秋天的苹果……”孩子不停地讲着,他给赠给四季不同的颜色,也让家长们意识到,关注了过程,欣赏孩子的作品时候才能有实现共情。

3.少表扬,多鼓励,经常对孩子说谢谢

通过调查问卷,我们可以看出家长对于积极正面地评价幼儿美术作品的作用趋于一致。但是,并没有意识到自己的评价语言是否恰当和有效。我们和家长分享了斯坦福大学著名发展心理学家卡罗尔•德韦克和她的团队所做的关于“表扬对孩子的影响”的研究结果:“鼓励,即夸奖孩子努力用功,会给孩子一个可以自己掌控的感觉。孩子会认为,成功与否掌握在他们自己手中。反之,表扬,即夸奖孩子聪明,就等于告诉他们,成功不在自己的掌握之中。这样,当他们面对失败时,往往束手无策。”这个结论适合所有情境。所以,我们需要家长明白,在评价孩子的作品时要避免前文中提到的表扬误区,采用鼓励的方式会更加有效。比如,称赞孩子创作过程中所付出的努力:“宝贝,我看到你在画画的时候特别认真,猫咪来了也影响不到你呢!”称赞孩子的创造性:“你的树叶很特别,我第一次看到蓝色的树叶呢!”称赞孩子的主动性:“你尝试将两种颜料混在了一起,真的有奇妙的事情在发生呢!”

无独有偶,心理学家阿德勒提出:表扬是“有能力的人对没能力的人所作出的评价”,“如果以获得表扬为目的,那最终就会选择迎合他人价值观的生活方式。”他说“有鼓励才有勇气”。具体应该如何鼓励呢?放在我们现在的场景里,就是,和孩子建立起平等的横向关系,对孩子表达“感谢”,比如“你把我们出去郊游的故事画了下来,真是太感谢了,以后我们一看到它就能想起我们郊游时候的快乐时光。”因为人在听到感谢之词的时候,就会知道自己对别人有所贡献,人只有在能感觉自己有价值的时候才可以获得勇气。

4.多倾听,勤记录,走进孩子的内心

孩子的画里,都藏着一个故事。哪怕是一个普普通通的苹果,也能开启孩子想象的翅膀,讲出一个让成人惊叹的故事来。我们向家长推荐了绘本《不是所有的怪物都是坏的》。在这本绘本中,一个非常有心的中国爸爸倾听、读懂孩子的每一幅涂鸦,并用文字把涂鸦的故事创造性地表达了出来。在家长会上,我先让家长欣赏绘本里的一幅再寻常不过的作品,问问家长“你看得懂吗?”家长纷纷猜测,没有一个猜中作品里表达的故事。当我读出文字,家长们都露出羡慕、惊艳的表情。当我告诉她,这是孩子对作品的解读,只不过爸爸稍加润色而已。家长更是惊叹于孩子的想象力和丰富美好的心灵。然后,我再出示我们班一个孩子在幼儿园的涂鸦作品,并将老师帮孩子记录的“涂鸦故事”读给家长听。让家长也意识到,只要肯花一点时间倾听和记录,我们也能帮孩子出一本不逊于《不是所有的怪物都是坏的》的图画书。

5.成为善做“加法”的父母

在调查问卷显示,很少有家长会“拿自己的孩子跟别人比”,其实,根据老师的经验,这是因为家长没有处在真实的场景中。比如,将自己孩子的作品和其他孩子的放在一起时,家长就抑制不住地去比较。当看到自己的孩子不如别人的时候,内心就会焦虑。怎么办?

根据阿德勒心理学的思想,每个家长心里都有个“完美小孩”,比如长得漂亮,学习、运动,样样满分。如果跟这种——根本不存在的——理想的孩子形象相比,就会对自己的孩子产生种种不满。从理想形象的100分中一点一点地扣分,这是在做“减法”。

我们告诉家长毕加索那句名言:“我一生都在学习像孩子一样画画。”在大师的眼里,儿童就是天生的艺术家啊,就把他看做他自己,对他的存在心怀喜悦与感激,不将他跟任何人相比,不去按照所谓的理想形象去扣分,而是从零起点出发,为他的每一个表现加分,善做“加法”。做这样的家长还会焦虑吗?答案不言而喻。

(二)实践操作,体验幸福评价。

1.让涂鸦故事本成为亲子沟通的桥梁

以前家长称孩子画画的本子叫涂鸦本,如今叫它涂鸦故事本。因为它里面记录了很多孩子讲的涂鸦故事。有个小班家长和老师分享她的惊喜:“老师,这是我家宝贝刚刚画了一幅画,你看,她一张纸上涂满了各种绿。她讲了一个特别好玩的故事给我听,她说,‘妈妈你猜,我和贝贝在玩躲猫猫,你知道我藏在哪里了吗?’我说猜不出来。她得意极了,指着自己身上的浅绿色睡衣,然后又指着画上和浅绿色相近的地方说‘我藏在草地里’,我就问她那贝贝藏在哪里,她说因为贝贝穿红色衣服,没有地方藏,她回家换成绿衣服衣服再来找她藏。是不是太好玩了?我就夸她‘你这个捉迷藏的故事真好听,草地画得绿绿得,你躲在里面贝贝肯定找不到。’她听了可神气了!”

就这样,家长们渐渐地爱上了在朋友圈,在家长群里分享孩子的涂鸦故事,既展示了孩子的想象力和表现力,也能展示自己的文采或者清秀的字体。每幅图画,每个故事,都是独一无二的。这让我想起了《小王子》里的那句“我们花的时间和精力,足以让对方变成独一无二的存在。”花时间和精力听故事,记录故事的家长,也能让自己的孩子也能变成独一无二的存在。

2.珍惜孩子的每一笔,妥善保存好孩子的每一幅画。

画画是孩子最早的学习,如果他画的每一笔都得到父母的赞赏和妥善的保存,孩子自然会认真对待自己的学习,因为父母对待学习的态度直接影响到孩子对学习的态度。

很多家长以前可能会凭着自己或者孩子的喜好,择优留用,扔掉很多不满意的作品。如今,写满了故事的绘画作品,每一幅都是那么珍贵。有的家长会把单张作品全部收集在画册中,并由孩子选择一部分挂出来展示;有的用专门的收纳袋来盛放;有的直接是涂鸦本收藏……家里从此也有了属于孩子的专属展示区,用来摆放孩子的手工作品或绘画作品。

三、结语

家庭是儿童学习与发展的重要场所,家长在美术活动中使用的评价方法,同样适用于其他领域和情景,相信通过我们家园合作,在各方面方法一致,目标一致,形成教育合力最大化,陪孩子健康、活泼、自信地成长。

【参考文献】

[1](日)岸见一郎,(日)古贺史健.被讨厌的勇气:“自我启发之父”阿德勒的哲学课[M].渠海霞,译.北京:机械工业出版社,2015

[2]林冰琦.家长对幼儿美术作品评价的误区与对策[J].中华女子学院学报,2020,(7).

本文获“2022年无锡市幼儿教育教科研论文评比中荣获三等奖。”