引领回顾 建构认知

——江苏省宜兴市第二实验小学 何锦婷

学生数学知识形成的过程是什么?它不是一个被动吸收、机械记忆、反复练习、强化储存的过程。它是以一种积极的心态,调动原有的知识和经验尝试解决新问题,同化新知识的一个有意义的过程。只有这样,新知识才能纳入原有的认知结构之中,才可能成为有效的知识。

皮亚杰曾经说:“数学是对结构的建构而建立起来的”。学生在学习一个新知识以前,总有一个完整的知识结构和经验结构,在这种结构中,存在着与新知识相似或者相近的旧知或经验,这些旧知或经验是新知获得意义的“支撑点”,围绕“支撑点”进行一系列的操作、推理、抽象、概括、具体化,使经验上升为理性的知识,使新旧知识之间相互作用。最终形成一个完整的知识结构,这样新知也就纳入了旧知或经验系统而获得意义。可以是新知识的复习引入,新知后的总结延续,对一个知识体的整理与复习达到目的。

一、引导旧知回顾 支撑新知生长

小学数学的编排结构中,往往后续新知就是以先前的旧知作为学习的起点,作为新知的生长点从而展开的。

实录一:除数是小数的除法(片段)

师:同学们,我们来做一组填空,说说你是怎样想的。(大屏幕)

①1250÷250 =( )÷25 ③0.48÷2.4=( )÷24

②8÷0.5 =( )÷(0.5×2) ④1.6÷0.04 =( )÷4

生1:1250÷250 =(125)÷25,根据商不变的规律:被除数和除数同时乘或除以相同的数(0除外),商不变。

师:真棒!过去学过的商不变的规律,还记得,我们一起说一遍。

生2:除数0.5×2,根据商不变的规律,被除数也要同时乘2,填16。

师:有道理吗?(得到肯定回答后,继续)大家是否发现商不变的规律同样适用在小数除法里?

生3:除数2.4变化成了24,小数点向右移动了一位,乘10,被除数0.48的小数点也必须向右移动一位变成4.8,也乘10。

师追问:为什么不把0.48变成48呢?

生3:变成48就乘了100,商就变了。

师:听明白了吗?移动相同位数,就代表乘相同的数,否则商就变了。

生4: 1.6÷0.04=(160)÷4,被除数和除数同时乘100,也就是小数点同时向右移动两位。1.6小数位数只有一位,再补一个0,小数点也就向右移动了两位。

师:通过这组练习,你发现了什么?

生5: 商不变的规律不但适用于整数除法,小数除法同样适用。

师:现在我们一起来帮妈妈解决一个生活中的问题,可以吗?

出示例10

鸡蛋4.2元/千克,妈妈买鸡蛋用去7.98元。妈妈买了多少千克鸡蛋?

师:你会列式吗?试一试。

生5:问题是求买鸡蛋多少千克?数量=总价➗单价,所以列式是7.98➗4.2

师:大家同意吗?

生齐:同——意——!

师:观察一下,这个小数除法与前面的小数除法有什么不同?

生6:这题是:除数是小数的除法!

(师板书课题,启发)是啊!前面我们学了除数是整数的小数除法,这里除数是小数的除法。怎么办?有没有好办法?

(学生思考片刻,一双双小手举起来了)

生6:把除数是小数的除法转化成除数是整数的除法,把4.2变成42;

师:这是个好办法,把4.2变成42。被除数呢?(学生回答也移动小数点位置后)现在有转化后的三个竖式,你们认为选择哪一个才是正确的呢?理由是什么?(大屏幕出示)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 算式1: 4.2)7.28 算式2: 4.2)7.28 算式3: 4.2)7.2.8

算式1: 4.2)7.28 算式2: 4.2)7.28 算式3: 4.2)7.2.8

(学生齐声:选择3)

生7:根据“商不变的规律”把被除数和除数是同时乘10,否则商就会变。

生8:算式1: 4.2×10是42,被除数还是7.98,商就缩小了10倍。算式2: 4.2变成42,乘了10;7.98变成798,乘了100,商扩大了10倍。

生9:我补充:同时乘10,只要划去原来的小数点,同时,把小数点向右移动一位。

生10:我上黑板用箭头表示,就一目了然了。(边说边在黑板上表示出转化过程)

![]()

![]()

![]() 4.2.)7.2.8

4.2.)7.2.8

![]()

![]()

师:同意吗?

齐:同——意——!

师小结:同学们真棒!运用商不变的规律,把除数是小数的除法,转化成了已学过的除数是整数的除法,会竖式计算吗?试一试!

……

【评析:】

除数是小数的除法,是典型的利用旧知“除数是整数的小数除法”作为新知生长点的案例。这里,教者在课始,直接出示了一组填空:①1250÷250=( )÷25,这是过去学过的知识,以唤起对知识的回忆;②8÷0.5=( )÷(0.5×2),这虽然是新知,但设计时,指定了0.5×2,运用旧知也可以解决,有意无意地孕伏了新旧知识间的迁移;③0.48÷2.4=( )÷24这题是例题类型,又帮学生架了个“桥”,引导学生思维“爬坡”——把除数2.4直接写成24(指定了乘10);④1.6÷0.04=( )÷4,这题把转化成被除数添0这个难点直接暴露在学生面前,让学生在旧知不断支撑的前提下,突破了“除数是小数的除法”的难点和重点,由此,引出例题三个竖式正确的选择,成了水到渠成。所以,引导旧知回顾,支撑新知生长,在此反应得淋漓尽致。

二、引发新知总结 点拨旧知延续

一个新的知识点学习后,往往对新知进行总结。常用的方法是:这节课我们学习研究了什么?你有什么收获可以与大家分享?还有什么问题……

其实,这是站在本课知识点的角度去总结的。殊不知,还有更高层次的总结,即把本课知识纳入学生已有的知识结构,作为旧知的延续,更利于学生重新建构。

实录二:求一个数的几分之几是多少(片段)

……

师:同学们,通过刚才的学习,你有什么收获可供同学们分享?

生1:求一个数的几分之几是多少,用乘法计算。

生2:先找出单位“1”的量,把单位“1”的量×比较量对应的几分之几=比较量。

师:你们还有什么疑惑或什么问题想提出来的吗?(见没反应)你们没有问题,我倒有一个疑问,大家愿意一起讨论吗?

齐:愿——意——!

师:我感觉求一个数的几分之几的问题,有点类似以前学过的求一个数的几倍是多少?它们之间是否有联系?有哪些联系?大家可以讨论一下!

(一石激起千层浪,话音刚落,就讨论开了,讨论了若干分钟,反馈)

生3:我感觉单位“1”的量,相当于低年级的每份数或者一份数。

生4:我补充:也相当于中年级的1倍数或1倍量。

师:也就是它们的相同点是:单位“1”相当于1份数、1倍量,同意吗?

生齐:同意!

师:这个几分之几呢?与倍数之间有什么关系?

生5:这个几分之几相当于份数或倍数。

生6:我也这么认为,不过这里不满1倍,用几分之几表示。

生7:每份数×份数=总数;1倍数×倍数=几倍数;单位“1”的量×比较量的几分之几=比较量。

前面两个数量关系的份数或倍数都大于1,后面不满1,所以用几分之几表示?

师:大家感觉刚才几位同学说得有道理吗?

生齐:有道理。

师:是的!其实三个数量关系式可以用一个乘法关系去理解:当份数是大于1的自然数时,表现为前两种形式;当大于1的小数时,表现为第二种形式;当不满1时,就用分数几分之几表示,即求单位“1”的几分之几(倍)是多少。不过因为不满1倍,通常不说“倍”而已。

生8:那我们以后解答这类问题,就当成倍数问题去思考就行了!

生9:从此,这个内容再不陌生了,不过是倍数问题换了一个马甲!

……

【评析:】

许多学生往往把分数问题割裂开来学,给认知造成困惑,本课中教者有意抛出了一个疑问,让学生展开讨论,教者再适时点拨,让学生在讨论中,把新知当作旧知的延续,使认知不断完善,使认知不断完善,建构不断充实,起到了积极的作用,体现了教师的主导作用,同时也体现了学生的主体作用。

三、引领知识整理 启迪主动建构

学生学了一系列知识后,我们有必要让它们进行整理与复习,启迪对知识进行主动建构。在单元复习和总复习中常见。这样把知识点连点成线,连线成面,有利于学生牢固掌握知识结构。

案例实录:“多边形的面积”整理与复习(片段)

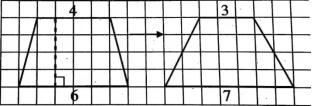

师:观察这两个梯形,你有什么发现?(如图)

生1:它们的高相等,面积也相等。

师:请关注一下梯形的上底和下底。

生2:它们的上、下底的和都是10,相等。

师:如果梯形的高相等,面积也相等,梯形的上底和下底的和——

生:(齐)一定相等。

师:是不是一定相等呢?

生3:因为梯形的面积=(上底+下底)×高÷2,上、下底的和及高分别是算式中的两个因数,因数相同,积一定相等。所以反过来,积与其中的一个因数不变,另一个因数一定不变,也就是上、下底的和相等。

师:说得真棒!想象一下,还有和它们高相等、面积相等的梯形吗?

生4:上底是2,下底是8。

生5:上底是1,下底是9。

师:凭你的直觉,如果让它继续变下去,可能会变成什么情况呢?

生6:三角形。

生:这是上底是0,下底是10,上、下底的和还是10。

师:看来,梯形和三角形之间有一定的联系,三角形可以看作上底是0的特殊梯形。刚才是上底逐渐缩短,下底逐渐扩大,如果上底扩大、下底缩短,上、下底的和仍然等于10,面积会怎么样呢?形状又会怎么样呢?你发现了什么?

生7:面积不变,形状变成了平行四边形或者长方形。。。。。。

生8:平行四边形和长方形可以看成上、下底相等的特殊梯形。

生9:我发现:用梯形的面积公式竟然可以计算长方形、正方形、三角形、平行四边形的面积。

……

【评析:】

从观察梯形开始,让学生感受到:只要保证上、下底的和与已知梯形上下底和相等,即和是10的条件下,对上底缩短,下底扩长,进行“量变”,到上底为0,下底为10的“质变”。这个过程,构通了三角形与梯形的联系;反之,又通过上底扩大,下底缩短,直至上、下底相等,又一次从量变到质变,变成长方形或平行四边形。这样,梯形面积计算公式成为了长、正方形、平行四边形、三角形面积计算的通用方式,成了“百搭”与课始的公式推导,形成反差。沟通了多边形之间的关系,加深了的多边形的认识。

“正是主体已有的认知结构为新的认识活动提供了必要的认识框架,而新的认识活动又往往会导致认知结构的分化、扩展和重组”。郑毓信教授这句话来概括,最恰当不过了。