跨学科视角下的课堂教学:研究背景、价值与途径

【摘要】:目前对跨学科的研究大都集中在综合课程的开发与实施上,本文侧重于探讨跨学科视角下的课堂教学。课堂教学研究必须由单一学科走向跨学科,这是课程改革的基本理念决定的,也是解决一些课堂教学困局所迫切需要的。跨学科视角下的课堂教学不是淡化、虚化本学科的教学,而是以更广阔的视角来“借力”其他学科优化本学科的课堂教学行为,具有理论完善和实践创新价值。学科间沟通、课内渗透及课外延伸是跨学科视角下课堂教学的有效途径。

【关键词】: 跨学科 课堂教学

一、课堂教学研究必须由单一学科走向跨学科

(一)课程改革基本理念倡导超越学科中心的“跨学科视角”

全国新课程改革的实施逐渐深入,对课程改革的理论与实践的再思考成为当下的热点。而对课程改革基本精神的再认识有必要追溯我国基础教育顶层设计的思想。其中,“超越学科中心”的思想是新课程的一个极其重要的思想,新课程的所有理念几乎都基于这点【1】。这一思想要求柔化学科的界线,改进学科课程。教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》指出,“改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状,整体设置课程门类和课时比例,并设置综合课程,以适应不同地区和学生发展的需求,体现课程结构的均衡性、综合性和选择性”。这一基础教育课程改革的具体目标尽管仅从跨学科综合课程、地方课程的设置等角度诠释“超越学科中心”的理念,但无疑也为“跨学科角度”的课程观和教学观定下了基调和方向。因此,“各学科教学都要注重与社会生活的联系,各学科教学都力求与相关学科相互融合,使教学内容跨越原学科间的道道鸿沟,最大限度地回归和体现知识的整体面目【2】”。

(二)课堂教学现状呼唤跨学科视角下的课堂教学

传统单一学科视角的课堂教学存在着许多问题,而解决这些问题需要借助“跨学科”的力量。

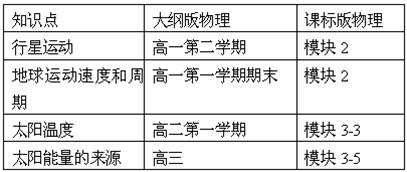

一是许多教材由于视角、篇幅限制,许多内容“一带而过”或“语焉不详”。如历史教材对涉及政论性的内容阐述比较粗糙,不利于学生的立体理解,需要联系政治学科【3】。不同学科教材有众多对应内容,如地理和物理(右表为两学科对应的部分知识点),但“隔科如隔山”的教师没有借力其他学科为教学服务的意识。二是教师在课堂教学中缺乏跨学科的视野,分析学科问题时解释单薄,甚至错误百出。如地理教师缺乏化学基础,在讲解喀斯特地貌的成因及植物光合作用的影响时解释不透甚至出现错误。三是教师缺乏对学生已有经验和方法的跨学科了解。如高一地理必修一第一单元就有正午太阳高度角的内容,涉及到正切、余切角的计算,但高一数学中的三角函数是在第一学期后阶段学习,学生没有相关知识基础,学习起来非常困难。

一是许多教材由于视角、篇幅限制,许多内容“一带而过”或“语焉不详”。如历史教材对涉及政论性的内容阐述比较粗糙,不利于学生的立体理解,需要联系政治学科【3】。不同学科教材有众多对应内容,如地理和物理(右表为两学科对应的部分知识点),但“隔科如隔山”的教师没有借力其他学科为教学服务的意识。二是教师在课堂教学中缺乏跨学科的视野,分析学科问题时解释单薄,甚至错误百出。如地理教师缺乏化学基础,在讲解喀斯特地貌的成因及植物光合作用的影响时解释不透甚至出现错误。三是教师缺乏对学生已有经验和方法的跨学科了解。如高一地理必修一第一单元就有正午太阳高度角的内容,涉及到正切、余切角的计算,但高一数学中的三角函数是在第一学期后阶段学习,学生没有相关知识基础,学习起来非常困难。

另外,缺乏“跨学科视角”的教师没有借鉴其他学科的教学方法来解决教学难题,忽略了身边众多的教学资源和方法。许多教师守着自己的“一亩三分地”,虽然有“专”,但无法做到“博”,无法适应新时代教师素质发展的要求,无法适应新时期学生开放、综合发展的需求。同时也不利于组成不同学科的教师共同体,对学校的整体管理和师资培训带来影响。

二、跨学科视角下课堂教学的价值分析

跨学科视角下的课堂教学不是淡化、虚化本学科的教学,而是以更广阔的视角来“借力”其他学科优化本学科的课堂教学行为。越来越多的研究表明,各学科之间隐存着众多的直接联系和作用力。“跨学科视角”的课堂教学就是寻找一学科教学与其他学科教学的联系,打通不同学科教学之间的藩篱,通过本学科向其他学科“借用”相关知识和方法,为学科教学打开一扇便捷、高效之门的教学研究方法。因此,跨学科视角的课堂教学具有重要的研究、实践价值。

(一)顺应学科发展趋势,通过提炼教学共性为提高教育质量寻找一条新路。

21世纪科学技术发展的特点之一便是各学科之间的相互交叉,相互渗透,科学技术综合化、整体化的趋势日益增强。科学技术的这种发展趋势必然反映到教育上,必然要求现代教育在体系、内容、方法上体现这种综合化的特点,要求通过教育使学生具备经整合的综合的知识体系和综合的能力等基本素质。同时,学会学习能力的培养和终身学习的习惯养成,以及团队合作精神和思维创新能力的培养,这些诸多元素是各学科教学活动中的共性,因此,现代各学科教学的教育功能、教学内容及教学方法之间是交叉、关联和渗透的。顺应教育改革,通过跨学科的课堂教学教师可以很好地寻找一条利于教学、利于学生综合发展的有效之路。

(二)创新相关理论,形成跨学科视角下的课堂教学新模式。

传统的单一学科的课堂教学有许多业已成熟的理论和教学模式,跨学科视角下的课堂教学不是摒弃这些理论和模式,而是从新的角度应用这些理论,形成新的教学模式。课程、教师、学生和媒体构成了课堂教学的四个基本要素,在跨学科视角下的课堂教学中,“课程”不仅仅是本学科的课程、教材,它还包括与其他学科联系的“枝干”,每一门学科课程都包括这样的“枝干”,展现给学生的就是一张融合贯通的知识之网;“教师”也不是传统意义的只懂本专业的狭窄视野的学科教师,而是专业侧重、文理兼识的有着广阔视域的“杂家”;培养的“学生”,也是思维开阔、创新意识强、不拘泥于学科细枝末节“死知识”的未来人才;这里的“媒体”, 是教师跨学科获取能量、素材的工具,是学生学习资源获取的工具,是学生拓展探索知识、延伸自己潜能的工具,是师生协作、交流的工具,是激发和维持学习动机,激励情感的工具,也是自我评价和反馈的工具。因此,跨学科视角下的课堂教学需要对上述要素进行重新认识、组合,在创新理论,形成新的课堂教学模式方面有广阔的空间。

(三)形成更广泛意义的教师共同体,促进教师的专业成长

教师共同体是一种校本的在职教师专业发展的组织形式。跨学科的视角拓展了“教师共同体”的内涵,使其由一般意义上的“教研组”、“学科中心组”或“学科名师工作室”拓展为由学校不同学科教师组成的、教师基于共同的目标和兴趣自愿组织的本意上的共同体。在学科互补中通过合作对话与分享性活动促进教师的专业成长。在新的教师共同体背景下,教师“先专后博”,借力于其他学科使自身专业素养在高平台上获得新发展。

(四)与时俱进,利于培养有创新精神和综合能力的学生。

教育要面向未来培养跨世纪的人才,必须努力培养学生的综合应用能力、创造能力。近年来,非智力因素的开发、课程综合化的探索和整体改革的成功经验值得我们认真学习和借鉴。就学生而言,他们面对日益开放、纷繁复杂的现实社会.已有了自己思考和疑惑。他们提出的问题往往超出课本的范围、学科的范围。一个知识结构单一、对相邻学科知识不甚了解的教师是很难做出圆满的答复的。教师更新课程观念,用跨学科的视角,在教学过程中注意加强学科间的联系,不仅为教学的最优化奠定基础,也能够为培养出具有综合应用能力的、能创造性解决问题的一流学生创造条件。

三、跨学科视域下课堂教学的有效途径

(一)学科间沟通

首先,课程目标总体是“培养什么样的人”,尽管不同学科有不同的侧重点,但多维度培养的总体目标是不变的。通过学科间的沟通,跳出学科的范围,从更为广泛的角度进行分析,可以更好地理解和把握学科的“三维目标”。例如,通过数学与语文的沟通、对照,我们可以更好地理解“数学文化”的内涵与特征:如果说语文教学主要是一种以情感带动知识学习的“情知教学”,那么,数学教学就是“以知怡情”,即希望通过数学教学能够帮助学生养成一种新的理性精神、新的认识方式【4】。

其次,为了保证学生能够通过加强科际联系获得正确、立体的知识,形成各学科有机结合的知识体系和综合能力,教师一方面要认真分析本学科的课程标准和教材,准确把握学科知识要点和目标要求。另一方面更要通过有目的、有侧重地阅读分析相关学科教材,通过和相关学科教师对相关知识及教法的探讨,来确定本学科与相关学科的相联系、相重复、相交叉、相衔接之处,来确定各学科间的分工协作,在此基础上有的放矢地决定安排具体的教学内容、形式和方法。学科间沟通也包括全面了解学生的学科经验和已有知识结构,学生已有的知识结构、学科经验是课堂教学设计的前提。

(二)课内渗透

1、知识迁移

基于学科之间的联系,用相关学科知识帮助学生理解本学科知识,为相关学科知识的应用创造条件。跨学科知识迁移包括学科知识点的补白、补缺、补正等。如人教版历史教材与政治教材就“中国加入世贸组织的影响”阐述各有偏颇,若融合相补,可以使学生获得多角度、更全面的认识【5】。

2、方法移植

不同学科由于学科性质不同,采取常用的教学方法和模式也不同,但教育思想与方法是没有学科界限的。通过方法移植,用其他学科的理论方法直观地表现或分析本学科的现象和规律,可以起到意想不到的效果。如化学学科有老师用改编《青花瓷》的歌词帮助学生理解化学元素的性质,一位地理教师就借鉴这一方法,把地理《地球上的大气》一章主干内容编成一首《菊花台》,由学生在吟唱中探究,效果良好【6】。再如,将物理电磁学部分常用的左右手定则加以改造,在地理教学中可以用于帮助理解俯视日照图中地球自转方向和气旋、反气旋气流流动的方向。

3、创设问题情境

各学科的课程标准都非常重视利用其他学科的资源来创设问题情境,如《义务教育阶段国家数学课程标准(实验稿)》指出:“要将数学与其他学科密切联系起来,从其他学科中挖掘可以利用的资源(如自然现象、社会现象和人文遗产)来创设情境,利用数学解决其他学科中的问题” 【7】。这一理念倡导的是一种走向综合化的学科教学,是从“知识本位”转为“发展本位”的教学。相关学科可以成为数学学科的教学资源和情境,而数学学科可以成为其他学科的问题解决工具。

4、“移位”教学

教师寻找其他学科中与本学科的相关知识点,利用本学科的课堂对其他学科相关知识点进行拓宽、加深、细节解释及学科性纠错,即为“移位”教学。如江苏省现行的英语教材与高中地理知识点直接相关的部分有20多处【8】,地理教师在这方面的教学,弥补了英语教师的不足和忽视点,能使学生对相关知识有更深的理解,也利于英语的学习。同时,由于有了英语教材作支撑,不仅大多数高中学生的英语能力所能承受,而且也激发了学生的学习兴趣。

(三)课外延伸

课外活动作为教学体系的一个有机组成部分,是课堂教学的延伸和补充,是充分发挥学生主体作用的重要形式。通过开展各种内容丰富、形式多样的活动,可以培养学生对各学科知识的综合运用能力。现实生活中的许多问题研究及解决往往涉及到多个学科,跨学科教师通力合作下的综合案例及课外活动的设置,可以有效地培养学生的综合思考与应用能力。课外活动及拓展案例的总体情境及方案由各科教师共同协商完成,在具体教学中再由每科教师根据自己的学科特点进行提炼与再加工。例如,研究北非利比亚战乱这一热点,政治、历史、地理教师可以从不同学科的角度设计问题指导学生研究,英语、语文教师可以利用相关报道结合图片指导学生研究。再如,数学、物理、化学教师可以结合自己的学科在课堂内外指导学生进行同一科学方法(如演绎推理法、实验归纳法、控制变量法等)的个性化研究活动。

当然,如果对过多的学科外“枝节”、大量的跨学科内容处理不当,容易造成教学内容的泛化,削弱学科教学的本质。因此,寻找有效的学科间“链接”非常关键。学校的教学工作是一张网,各学科的教学活动就是织网的网线。每一根网线之间是既互相独立,按各自的方向纵深发展,又以结点的方式相互联系。抓住这些结点就是抓住了教学质量的新的增长点,贴近了学科教学的本质。这些联系结点的获得需要教师运用教学智慧和相应的方法,也需要通过跨学科的教师合作才能成为可用资源。跨学科团队合作是一个必然的途径,不仅助力于各科课堂教学,也促进了教师专业水平的提高。

参考文献:

【1】杨九俊:《课程改革基本精神的再认识》2011.8

【2】余文森《主干内容为终身学习奠基 ——专家谈《基础教育课程改革纲要(试行)》,《中国教育报》2001年9月19日

【3】【5】马宁《用“政治”点化“历史”》,《内蒙古教育》2010年12期

【4】郑毓信《数学课程改革如何深入》,《人民教育》2010年5期

【6】邵俊峰《用流行歌曲增强地理课堂活力的尝试》,《地理教学》2010年1期

【7】《义务教育阶段国家数学课程标准(实验稿)》第101页《课程资源的开发与利用》

【8】邵俊峰、邵凤莲《探索地理双语教学,课堂引入英语教材》,《地理教学》2003年6期