习题不仅是学完新知后巩固知识和技能,提升学生解题的熟练程度,还应该成为提升学生数学思维、积累数学活动经验的重要途径,更应该成为渗透学科融合、实现学科育人、引导学生自主学习的重要载体。一线教师总是特别重视课堂教学设计(尤其是新授课),而相对忽视习题的价值、意义及教学。其实,习题是学生数学学习的重要载体。以三年级上册数学为例,全册教科书安排了58课时教学内容(包括期末复习),其中新授是28课时,以每节新授20分钟练习计算,教学习题的时间为44课时,远远大于新授教学时间,而习题教学又以教材习题为最主要的内容。所以,在“双减”背景下提升学科质量,用好课本习题,提升习题价值成为重要的突破口。下面是笔者对习题教学的一些思考。

一、研一研,精准把握原题价值

习题教学首先要像分析教材例题一样对习题进行解读,准确把握编者意图,对照学习目标,明确习题价值,预想学生解决习题可能产生的困惑和错误,尊重习题的内容定位、目标定位、学生定位。

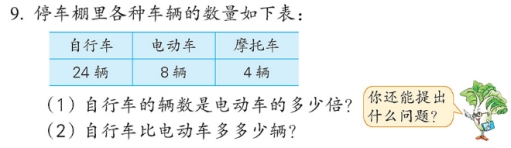

以苏教版《数学》三年级上册“倍的认识”例2后配套练习第9题(下图)为例,进行研读分析,精准把握。

1. 内容定位。

本题通过表格的形式出示信息,条件比较多,要解决两个确定的问题和一个开放性问题。指定的问题一个涉及两个数量的倍比,一个涉及两个数量的差比。开放性问题可以从求和、差比、倍比等不同角度进行提问。这题具有较强的综合性,放在配套练习的最后一题,需要学生综合运用倍比和差比的知识灵活地解决问题。

2. 目标定位。

根据前面的内容分析,对照本课的教学目标——理解“倍”的含义,能解决“求一个数是另一个数的几倍”的简单实际问题,感受分析和解决实际问题的一些基本方法,发展数学思考——确定这道题的目标为:一是让学生在解决问题和提出问题的过程中进一步体会倍比与差比的联系和区别,加深对数学方法的认识;二是引导学生依据问题合理选择已知条件或依据条件灵活提出不同的问题,发展数学思考。

3. 学生定位。

预设大多数学生能比较顺利地解决给出的两个问题,但对于“倍比”和“差比”的联系和区别学生不会主动去比较和思考,需要老师的启发和引导;在比较和分析的基础上,学生能“模仿”给出的两个问题提出新的“倍比”和“差比”问题,但可能会忽略“求和”问题,可以作一些提示。

教材屡经锤炼,习题总是直指教学的重点和难点,从内容、目标、学生三个角度对习题进行解读,可以更准确地把握习题的价值,才能真正在教学中落实并实现习题的价值。

二、理一理,清晰思路启发探索

例题的教学老师们一般都非常重视,从情境创设到核心问题确立,到组织学生活动和交流都会精心设计,环环相扣,但对于习题的教学,大多数我们会采用“尝试—讲评—反思”或“分析—尝试—交流—修正”等流程进行教学,其实有些习题的教学我们也要理清思路、分层推进、引发探索、回顾反思,才能更好地实现习题的价值。如苏教版五年级上册“解决问题的策略”例1后配套练习2(如图)。

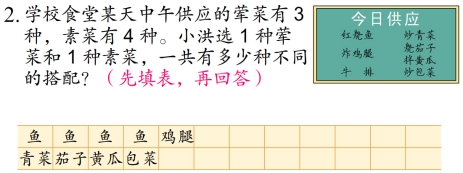

例1教学后学生明确了解决有些问题要用“一一列举”的策略,列举时要做到“有序”,注意做到“不遗漏不重复”。这道配套习题是让学生进一步巩固策略使用技能,感悟不同问题情景中“序”的不同。为了更好地体现习题的价值,突出教学的难点,笔者在教学时分成这样几个层次进行教学。

①理解题意。学生读题后,教师提问:一种素菜和一种荤菜搭配,是什么意思?你能例举一种搭配吗?学生列举了几种搭配。一方面检验学生是否理解题目意思,另一方面也使学生明白有多种搭配,要用列举的策略来解决这个问题。

②尝试列举。笔者没有让学生在书上给出的表格中直接列举,而是让学生自己在空白的学习单上列举,用更开放的空间让学生能展示不同的列举。

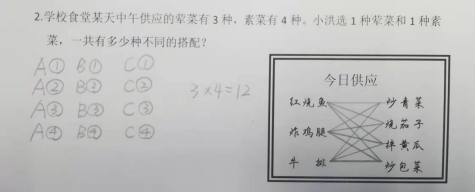

③交流反馈。习题的交流反馈不仅仅是答案的汇报,更应该是智慧的碰撞、方法的比较、共识的总结。学生依次交流了如下做法(如图)

重点说清楚“你是按怎样的顺序来列举的?”学生都反馈是“先选一种荤菜,再依次搭配一种素菜”,突出了“搭配的顺序”。找到了共性,我又请学生比较这三种方法的差异和优劣。

④回顾反思。我请学生谈谈解决这个问题的收获时,学生表示“列举时要按一定的顺序,但列举的形式多种多样,要根据具体的问题选择合适的方法”。

所以习题的教学不光是解答和订正,同样需要引发学生的自主探索和合作交流,将单一的解答过程变成研究的过程,才能真正实现习题的价值。

三、变一变,拓展延伸提升价值

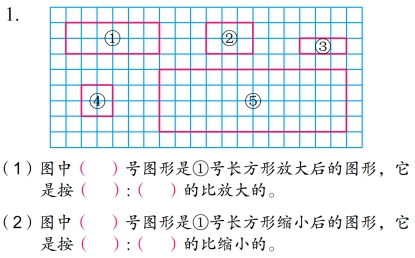

提升习题价值除了深入钻研教材,用好已有习题外,还可以对教材习题进行改编,进一步拓展提升习题价值。常见的改编习题的策略是“减少”,使原来封闭的习题变得“开放”,可以是条件不完备、结论开放、解决方法开放等,开放的习题更具有开拓思维、培养创新意识与解决问题能力的作用。例如苏教版六年级下册“图形的放大和缩小”的配套练习(如图)。

在实际教学时,我改编问题为:请你选择两个图形说一说,( )号图形是( )号图形放大(或缩小)后的图形,它是按( ):( )的比放大(或缩小)的。这样改编去掉了原题中“①号长方形”这个条件,减少了条件,使得答案更开放了,思考的方法也更多元了,对学生解决问题的要求更高了。不同的学生可以有不同的答案,可以体现出不同的思维水平。优秀的同学可以找出所有可能的答案,一般的同学也至少可以找出一组答案。学生的思考也将更加严密,他们要经历“大致判断→确定选择→调整顺序→准确表达”这个过程,在这个过程中,学生从知识技能角度来看,不仅巩固了图形放大和缩小的知识,也体会到两个图形的放大和缩小是相对的,学生的思维从模糊到精准,从无序到有序。

四、连一连,整合联动形成结构

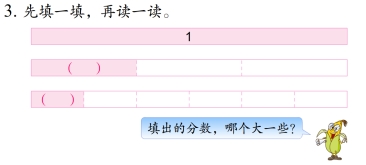

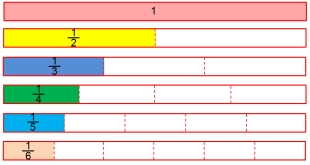

学习知识是逐渐积累的,作为教师要帮助学生将获得的知识加以归纳和整理,使之条理化、纲领化。在新课教学时我们会注重知识前后联系和形成结构,而在习题教学时,同样需要前后联系,整体联动,便于学生形成知识结构。如苏教版三年级上册“认识几分之一”的配套练习(如下图)与后续开展的实践活动“多彩的分数条”就可以很好地整合起来,发挥更大的价值。

教学时,首先出示长条“1”,再将直条平均分成2份,请学生用分数表示其中的一份,即![]() 。接着,出示

。接着,出示![]() 、

、![]() 的涂色部分,但不出现平均分的虚线,让学生估一估,涂色部分应该用哪个分数表示,学生根据

的涂色部分,但不出现平均分的虚线,让学生估一估,涂色部分应该用哪个分数表示,学生根据![]() 进行推测,再根据涂色部分大小的比较,推测出涂色部分应该分别用

进行推测,再根据涂色部分大小的比较,推测出涂色部分应该分别用![]() 、

、![]() 表示,电脑相机进行验证。之后,教师提出:在

表示,电脑相机进行验证。之后,教师提出:在![]() 到

到![]() 之间,你觉得还有几分之一,应该怎样表示?学生回答还有

之间,你觉得还有几分之一,应该怎样表示?学生回答还有![]() 、

、![]() (如下图)

(如下图)

教师追问:观察这些分数的大小你有什么发现?

生1:这些分数都比1小,![]() >

>![]() >

>![]() >

>![]() >

>![]()

生2:我发现,这些分数分子都是1,分母越大,分数就越小。

生3:我发现1有2个![]() ,有3个

,有3个![]() ,有4个

,有4个![]() ,有5个

,有5个![]() ……,把1平均分成几份,就有几个几分之一。

……,把1平均分成几份,就有几个几分之一。

生4:我发现![]() 里有2个

里有2个![]() ,

,![]() 里有2个

里有2个![]()

……

教师进行小结:观察多彩的多数条,你们不仅理解了这些分数的含义,还发现了他们大小的规律,对几分之一也有了更全面的认识。

老师在研读教材时,不光要钻研例题配套的练习,也要研究新课前后的教材,理清知识的结构和认知线索,将习题进行整合。例如上述教学,将课后练习与分数条实践活动整合后,从知识技能目标看,学生不仅加深理解了几分之一的含义,探索了分子相同的分数大小规律,感知了分数与分数之间的包含关系;从素养和能力目标来看,学生的数感得到提升,发现与探究能力得到锻炼,思维与表达能力获得发展。

五、评一评,以评促练高效达标

传统的教学中,教师更注重例题的教学,练习大多放在例题之后作为知识技能的巩固使用。其实,课本习题不光起着学习的巩固作用,还起着学习评价的作用。教师通过对学生完成习题的信息收集来了解学生对知识技能的掌握情况,从而调控教学。所以,针对习题设计合适的评价,既可以便于教师把握学生的学习情况,也能让学生清楚自己的学习情况,从而发现问题,更主动地参与学习。

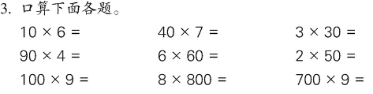

1.对于计算,我们可以依据在限定时间内正确完成的题数作为评价水平的标准。例如苏教版三年级上册“两三位数乘一位数的口算”配套练习(如图)。

在练习前告之学生评价标准:在1分半钟里正确口算,能说出口算的方法为★★★;在1分半钟里正确口算,但不能准确说出口算方法为★★;在1分半钟里部分正确或三道以内没完成为★。明确评价标准后,学生都会努力争取标准中的★★★,反馈时,老师能从得★情况的统计中准确知道哪些学生计算方法还没掌握,哪些同学计算速度还没达标。

2.对于解决问题,可以从正确解答、讲述解法、举一反三(或一题多解)、总结反思等几个维度提出评价标准。如苏教版三年级上册“解决问题的策略”练习十配套第10题:小玉家养鸡和鸭一共54只,卖掉20只鸡后,鸡和鸭的只数同样多。她家原来养鸭多少只?养鸡多少只?

我们可以制定这样的评价标准:正确解答,能清楚地讲述解题过程,能用不同的方法解决为★★★;正确解答,能清楚地讲述解题过程为★★;能用一种方法正确解答为★。在这个的评价目标的引领下,学生不仅要正确解答,还会努力思考不同的方法,更会在解题的过程中进行反思和总结,理清自己的解题思路,提升数学表达能力。

因为有了清晰明确的习题评价标准,学生对自己的学习有了更准确地把握,对自己存在的问题有了清楚的认识,能激发学生更有目标地学习,更主动地参与。

习题在小学数学中占了大半壁江山,抓好习题教学,提升习题价值,才能在“双减”背景下“以少胜多”,真正做到“减量不减质”。