加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

第5课 多样的栖息地

【教学目标】

科学观念:

1.理解栖息地为生活在其中的生物提供了生存、生长和繁殖所必需的食物、水、庇护所等条件。

2.理解多样化的栖息地生活着多样化的生物。

科学思维:

能基于所学知识,运用分析、归纳、概括等方法发现生物与其栖息地相适应。

科学态度:

1.合作探究时,愿意沟通交流,综合考虑小组各成员意见,形成集体观点。

2.丰富对自然事物的认知,发展对未知自然事物的探究兴趣。

【教学重点】

能运用比较分析、归纳概括的方法,发现栖息地为生物提供空气、水、适宜温度、食物等基本需要。

【教学难点】

能对阅读资料进行整理和归纳,并梳理出有用信息。

【教学准备】

教师材料:课件、校园大树下、花坛里的动植物照片等

学生材料:探究学习报告单、学生活动手册。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、视频导入,激发兴趣

1.观看视频:地球各个生态环境的画面。

2.观看视频后提问:从视频中获得了哪些信息?

3.在学生回答的基础上,师引导学生小结:地球是生物共同的家园,不同的生物的家园分布在地球的不同地方。

4.朗诵小诗:雪莲绽放在雄伟的雪山,海草飘摇在斑斓的海底,企鹅生活在

寒冷的南极,长颈鹿生活在辽阔的草原……它们有个共同的家园——地球。

5.教师讲述:地球是所有生物的家,让我们一起来认识和了解它们。

[设计意图:一段优美的地球各个生态环境的画面能给学生美的享受,同时也能打开学生的思维,引导学生围绕地球是生物共同的家园展示交流。为后面建立栖息地概念作铺垫。]

二、阅读图片,建立概念

1.出示P14页图片,教师提问:图中的生物,它们为什么住在那里?

2.学生先思考,然后再选择两种不同环境进行小组讨论,完成实验报告单一。

3.小组根据实验报告单进行汇报交流,问:这些生物分别生活在怎样的地

方?哪些因素是它们生存所必不可少的?(学生用简洁的语言对环境特点进行描述,描述时要从气候、水源、食物、天敌等方面进行。说出生活在其中的动植物的生活习性。)师按学生交流的内容完成板书

4.问:同学们说的真好,那还有哪些动植物也住在那里呢?

5.师出示其他生物卡片,出示活动要求:请同学们将生物卡片贴到对应的栖

息地卡片上。

6.交流这些生物分别生活在哪个地方?这些地方为它的生存提供了什么?

7.在刚才交流的基础上,引导学生分析比较:不同的地方有哪些区别?(可

提示:大小、温度、湿度、光照、地形地貌、植被覆盖程度、海拔高低等)。在此基础上归纳:这些地方具有什么功能?它能给生物的生存提供哪些帮助?

8.建立概念:一种生物之所以能够长期生活在某个环境里,是因为这个环境为它提供了生存、生长和繁殖所必需的食物、水、庇护所等条件,这样的生活环境被称为栖息地。栖息地是生物必须依赖的场所,为生物提供不可或缺的生存保障。(板书栖息地)

[设计意图:为什么地球上的生物具有极其丰富的多样性,且生生不息?需要着力丰富学生对地球上各种自然环境,对栖息地多样、生命多样的认知,因此教师设计了两个交流活动,引导学生讨论它们为什么住在那里,这些地方为它的生存提供了什么,从而帮助学生建立栖息地的概念。]

三、实地观察,丰富概念

1.教师讲述:栖息地可以大到一个区域,也可以小到一个水塘、花坛。让我们一起到熟悉校园里寻找生物的栖息地吧。

2.教师讲述:分组在校园里找一个花坛、小河或一棵大树周围的环境,寻找生活在那里的生物,观察并记录下来,完成实验报告单二,思考它们的生存与环境有怎样的关系。

3.PPT出示要求:

(1)找:在组长带领下寻找校园里一处栖息地,描述这个栖息地的特点;

(2)察:仔细观察栖息地里的生物;

(3)记:将观察到的生物及其生活习性记录下来;

(4)思:它们的生存与环境有怎样的关系?

友情提醒:以肉眼观察为主,不得用手或身体直接接触栖息地中的小动物,尽量不打扰它们,防止发生意外。

4.学生在组长带领下走出教室寻找校园内生物的栖息地,完成实验报告单。

5.十分钟后回到教室,进行交流:你们小组找的哪处栖息地?这处栖息地的

特点是什么?在这个栖息地里找到了哪些动植物?它们的外形特征、生活习性怎样?这些生物为什么愿意生活在这里?这个地方为它们的生存提供了什么?它们与生活环境有怎样的关系?

6.教师小结:同学们在校园内找到了很多生物的栖息地,有小河,有大树,有花坛、有草坪……这些栖息地虽然不大,但也为生物的生长提供食物、温度、降水、日照和土壤等,多样化的栖息地孕育出多样化的生物。(板书多样的)

[设计意图:要建立起地球上大的栖息地的概念,必须从身边熟悉的环境入手,让学生明白,一条小河、一棵大树,一个花坛等就是一个栖息地。教师带领学生走出教室来到校园寻找生物的栖息地,以此为研究对象,发现生活在其中的动植物及该处的环境特点,进一步丰富学生对栖息地概念内涵的理解。]

四、个例分析,理解概念

1.出示大熊猫生活视频,教师提问:同学们认识它吗?这是中国的国宝,也是世界自然基金会的“形象大使”——大熊猫。请同学说说它的生活习性,你知道它生活在哪里吗?

2.指导学生阅读课本P16页内容,圈出与大熊猫栖息地有关的信息,思考:大熊猫为什么会生活在那里?

3.完成学生活动手册P5页内容。

4.交流讨论:大熊猫为什么会生活在那里?选取两到三名学生上台交流展示。

①找出了哪些跟大熊猫栖息地有关的信息?哪些信息跟大熊猫的生活关系不大?

②这些区域的气候、植物、水源和食物有哪些相同和不同,它们之所以能成为大熊猫栖息地的原因是什么?

5.教师帮助归纳概括三个地区的相同点,引导分析这些地区为什么会成为大熊猫的栖息地。

6.教师总结:大熊猫喜欢生活在海拔高、气候寒冷、植被茂密且种类繁多、竹子资源丰富、水资源丰富,环境相对封闭的地方,所以这个地方就成了大熊猫的栖息地。栖息地是动植物长期生活的稳定环境。

[设计意图:大熊猫是学生喜闻乐见、比较熟悉的动物。通过对大熊猫栖息地这一具体案例的分析,指导学生学会对资料信息进行提取、归纳,学会从各个环境要素寻找大熊猫与栖息地的关系,加深学生对“栖息地是动植物长期生活的稳定环境”的认识,同时培养学生的辩证思维能力。]

五、全课总结、拓展延伸

1.教师谈话:今天这节课,我们一起学习了《多样的栖息地》,通过这节课的学习你知道了哪些知识?

2.教师提问:栖息地是动植物长期生活的稳定环境,那么,同学们,请大家课后思考生物活动会对栖息地产生影响吗?

[设计意图:通过对这节课的回顾,让学生知道栖息地是动植物长期生活的稳定环境。设计一个课后问题生物活动会对栖息地产生影响吗,让学生明确我们要地认识大自然,和与我们生活在同一家园的动植物们,要保护他们,保护我们的家园,最终实现人与自然和谐共处。]

【板书设计】

大海

草原

5.多样的栖息地 花坛 多样的生物

(气候、温度、食物……) 大树

草坪

……

6.有趣的食物链

【教学目标】

科学观念:

1.认识食物链上的生产者、消费者和分解者的作用。

2. 知道植物可以吸收阳光、空气和水分,并在绿色叶片中制造其生存所需的养分。

科学思维:

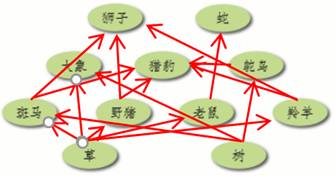

理解生物之间的食物联系是食物链,多条食物链相互交叉形成食物网。

探究实践:

1.能够模拟、分析、综合一个栖息地内复杂的食物网关系。

2.能用箭头图式等表达生物间复杂的食物关系。

态度责任:

1.能在好奇心的驱使下,表现出对生物之间的食物联系等方面的探究兴趣和问题意识。

2.在多人合作时,愿意沟通交流,综合考虑小组各成员意见,形成集体观点。

【教学重点】

探究生物之间的食物关系,建立食物链和食物网的概念。

【教学难点】

分析食物链中各个角色在整个生态系统中所起的作用。

【教学准备】

教师材料:课件、动植物卡片。

学生材料:活动手册、拓展阅读资料、贴有双面胶的卡片、记号笔、毛线等。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、分析田野上草籽、田鼠、鹰之间的食物关系,初步建立食物链的概念

1.(出示教材P17页田野上草籽、田鼠、鹰的图片)谈话:同学们,这是一片田野,田野上的草都结籽了,田鼠和鹰生活在这片田野上。它们分别吃什么呢?

2.学生回答,引导学生用“谁吃谁”“谁被谁吃”来描述。

3.教师提问:它们之间存在着怎样的食物关系?你能用箭头图式来表示吗?

4.学生画图。

5.学生汇报展示。(图示1:鹰→田鼠→草籽;图示2:草籽→田鼠→鹰 )

6.教师提问:你们觉得哪一种图示更能准确地表达它们之间的食物关系?为什么?

7.学生回答。

8.在学生回答基础上小结:图示2“草籽→田鼠→鹰”,文字和箭头组合在一起,能清晰地表示食物和能量的来源以及能量的传递过程。草籽被田鼠吃,田鼠被鹰吃,能量从草籽传递给田鼠,再由田鼠传递给鹰,它们形成了像链条一样的食物关系。生物学家把生物之间的食物联系叫食物链。今天我们一起来学习有趣的食物链。(板书课题:有趣的食物链)

[设计意图:引导学生用语言描述并用图示准确表达田野上草籽、田鼠、鹰之间的食物关系,帮助学生初步建立“食物链”的概念。]

二、画出海洋生物的食物链,发现海洋中也存在生物间的食物联系

1.(出示教材P17页海洋里鲨鱼、蛤蜊、鳕鱼、硅藻的图片)谈话:同学们,鲨鱼、蛤蜊、鳕鱼、硅藻是生活在海洋里的生物,请你用箭头和文字画出这些海洋生物的食物链。

2.学生在活动手册P6页上画海洋生物的食物链。

3.(在实物投影上展示学生的记录)汇报交流:你的食物链是怎么画的?你能根据你画的食物链具体描述这些海洋生物的食物关系吗?

4.在学生交流基础上出示食物链的画法并小结:硅藻→蛤蜊→鳕鱼→鲨鱼,硅藻被蛤蜊吃,蛤蜊被鳕鱼吃,鳕鱼被鲨鱼吃,能量从硅藻传递给蛤蜊,然后由蛤蜊传递给鳕鱼,再由鳕鱼传递给鲨鱼。

5.教师提问:除了我们刚刚分析的田野、海洋里的这两条食物链,你还知道其它的食物链吗?

6.学生例举。

7.小结:自然界中,不同栖息地的生物存在不同的食物关系,我们也可以用相应的食物链去表示它们之间的食物关系。

[设计意图:引导学生画出海洋生物的食物链,根据所画食物链具体描述海洋生物间的食物关系。通过列举不同栖息地的生物存在不同的食物关系,帮助学生丰富栖息地知识和食物链的内涵。]

三、模拟非洲热带草原的食物网,理解食物链中生物间的普遍联系

(一)寻找并画出非洲热带草原的食物链

1.(出示教材P18页非洲热带草原的生物图片)谈话:闻名世界的非洲热带草原壮美辽阔,生机盎然,草原上生活着大象、羚羊、猎豹等动物。图上这些动物,你了解它们的食性吗?

2.学生选择某些动物简单描述它们的食性。

3.过渡:有些草原动物的食性同学们并不是很了解。为了帮助大家,老师准备了一份“非洲热带草原上的动植物”资料,请大家仔细阅读这份资料,了解更多生物的食性。

4.学生阅读补充资料。(资料附后)

5.教师提问:你们能根据资料,小组合作尝试寻找并画出草原上这些生物形成的食物链吗?

6.小组合作,画出食物链。

7.交流汇报:学生在实物投影上展示学生寻找到的食物链,教师根据学生的展示在黑板上贴出各食物链。

8.教师提问:请同学们仔细观察黑板上的这些食物链,你们有什么发现?

9.学生交流发现。

10.在学生回答基础上小结:同一种生物会在不同的食物链中出现,不同的食物链会有交叉。

[设计意图:通过阅读“非洲热带草原上的动植物”的补充资料,不仅可以帮助学生了解不同生物的食性,更有助于学生准确找出多条食物链。]

(二)模拟非洲热带草原的食物网

1.过渡并提出任务:接下来我们来做个游戏,模拟非洲热带草原上这些生物的食物关系。

2.出示游戏步骤:

(1)约10名同学为一组,每个同学选取图中的一种生物,用记号笔在卡片上写出该生物的名称,并把名签贴在自己额头,代表该生物。

(2)握住毛线的一头,另一头递给食物链上的其他“生物”。以此类推,尝试使组内每个同学都有毛线与其他同学相连。

(3)当去除其中的一种“生物”后,代表该生物的同学把毛线放下。

3.小组活动。

4.交流汇报:

(1)连接起来的毛线像什么?

在学生回答基础上小结并板书:食物网

(2)去除一种生物后, 有多少种生物受到了影响?

学生根据具体情况进行分析。例:以羚羊为例:当去掉羚羊后,以羚羊为食物的猎豹和狮子会受到影响,草作为羚羊的食物,其生长也会受到影响。

(3)食物网简单点好,还是复杂点好?

在学生回答基础上小结:一般认为,食物网越复杂,抵抗外力干扰的能力就越强,食物网越简单,就越容易发生波动和毁灭。

[设计意图:通过模拟活动,帮助学生从“食物链”的认识过渡到“食物网”概念的建立,并理解食物网越复杂,抵抗外力干扰的能力就越强。]

四、认识生产者、消费者与分解者,了解完整食物链的构成

1.过渡:请大家仔细观察并思考,食物网中植物和不同层级的动物各起什么作用?小组可以进行讨论。

2.学生讨论。

3.交流汇报。

4.在学生汇报基础上小结:食物网中,植物提供能量,不同动物以植物或其他动物为食,动物维持生命需要消耗这些食物而获得能量。能量和物质被一个生物转移到另一个生物,进行着循环流动。

5.(出示教材P19页资料:大多数植物可以自己制造“食物”,它们利用太阳光的能量,以叶子吸收的二氧化碳和根吸收的水为原料,生产出糖类和氧气,这就是光合作用。

在自然界中,能自己制造“食物”的植物叫生产者;以植物或其他动物为食的动物叫消费者;还有一类生物专门以动植物残骸、垃圾甚至粪便为食,它们代谢的物质又可以被植物吸收,成为植物重要的营养来源,这类生物被称为分解者。)

提出要求:请同学们阅读资料,结合黑板上的食物网思考下列问题:

(1)植物的营养从哪里来?

(2)什么是生产者?什么是消费者?请结合黑板上食物网中的生物举例说明。

(3)什么是分解者?

(4)如果没有分解者,世界会变得怎样?

6.学生阅读资料,思考交流。

7.在交流基础上小结:完整的食物链由生产者、消费者、分解者构成,它们都是食物链中的重要角色,缺一不可。食物链的始端是生产者,末端是分解者。不同的食物链交织形成了食物网。(板书:生产者、消费者、分解者;交织)

[设计意图:通过阅读资料和思辨活动,认识到生产者、消费者和分解者是食物链中的重要角色,且缺一不可。了解完整的食物链也可以为后面学习生态系统、生态平衡奠定基础。]

五、课后拓展延伸,了解更多栖息地中的食物链与食物网

1.谈话:今天我们学习了有趣的食物链,认识了田野、海洋、非洲热带草原等栖息地的部分食物链和食物网。在大自然中,还存在着其它的栖息地,课后同学们可以去查阅相关资料,画一画这些栖息地的食物链、食物网。

[设计意图:突破课堂时空限制,利用课后时间了解不同栖息地的生物,不仅能让学生增长见识,更能巩固“食物链”和“食物网”的概念。]

【板书设计】

生产者

生产者

6.有趣的食物链 消费者

6.有趣的食物链 消费者

交 分解者

织

|

7.做个生态瓶

【教学目标】

科学观念:

1.通过实地观察、讨论交流,理解生态系统和生态平衡,建立生态系统和生态平衡的概念。

2.能在制作生态瓶中探讨水、阳光、空气、温度、肥料等因素对植物生长的影响,探讨生态瓶中各生物间的关系。

科学思维:

在观察实验、分析梳理中,体会生态平衡的重要性,意识到人与自然要和谐相处。

探究实践:

1.能通过多种途径的学习,设计并制作生态瓶。

2.能细心观察生态瓶中的现象,发现生态问题,通过实验、观察、分析等方式探究影响生态平衡破坏的因素,培养科学探究能力。

态度责任:

1.在观察、实验中,认识到保护身边多种多样生物非常重要。

2.科学实验、尊重事实,能在探究中积极提问,并能运用多种途径获取信息解决问题。

【教学重点】

理解生态系统和生态平衡,建立生态系统和生态平衡的概念。

【教学难点】

制作生态瓶,学会分析影响生态平衡的因素。

【教学准备】

教师材料:PPT、学习单、小虾若干只、田螺、塑料瓶若干个、水草若干、鱼缸底砂若干、渔捞若干、自然水域的水、一次性杯子若干、塑料盒若干、长着草的土、蜗牛。

学生材料:收集生态平衡破坏的例子。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、实地观察导入新课

1.教师提问:同学们,今天,我们一起来到花坛边,你都看到花坛中有哪些物品?

学生交流:花、草、大叶黄杨、蜗牛、蚂蚁、泥土、枯树枝、枯树叶、水……

教师小结:生物生存在不同的环境中,我们把生物连同它们周围的环境叫做生态系统。

(板书:生物+周围环境=生态系统)

2.教师提问:花坛中的这些生物,会相互影响吗?你能举例说一说吗?

学生交流:花草枯萎,以新鲜花草为食的动物就会缺乏食物,有的动物会死亡,数量就会变少;如果以嫩草为食的小动物死亡,草的生长就不受控制疯长……

3.教师提问:花坛中的植物与动物间会相互影响,怎样能说花坛的生态是平衡的呢?

学生交流:生活在花坛中的动物与植物的数量变化不大,就是处于平衡的状态。

4.教师小结:在一个生态系统中,如果植物、动物及微生物的数量维持在一定的水平且变化不大,这种状态就叫作生态平衡。

(板书:生态平衡:生物数量变化不大)

[设计意图:寻找校园中的一个花坛,组织学生尽可能全面、细致地观察花坛中的物品,让学生在真实情境中全面观察一个小型生态系统中的所有物品,建立生态系统的感性认知,理解生态系统。并通过思考、分析这些物品之间的联系与相互的影响,认识生态平衡。]

二、操作探究生态平衡

(一)制作生态瓶

1.教师讲述:刚才在校园里,我们了解了小花坛的生态系统,初步讨论了它的生态平衡问题。生态平衡是一个复杂的问题,今天,我们就通过实验一起来深入研究。

2.教师提问:要想深入研究生态问题,我们先来自己制造一个生态系统——生态瓶。你觉得,要制作一个生态瓶,需要考虑哪些问题呢?做哪些准备呢?

学生交流:需要考虑模拟哪一个生态系统,需要考虑准备哪些物品放入生态瓶,需要考虑生态瓶中的生物生存、生长的环境,生物生存或生长需要的条件……

3.教师提问:生物生长的环境都有那些呢?

学生交流并梳理:陆地生态系统(山林、农田、草地、花坛……)、水域生态系统(河流、湖泊、海洋……)

教师追问:假如我们要模拟我们身边的陆地生态系统或常见的水域生态系统,你会怎样设计生态瓶?

学生交流:需要放入植物、需要放入动物……

教师追问:光有这些生物就够了吗?还需要哪些非生物?

学生交流:土壤、阳光、空气、水……

教师补充:除了植物、动物,那些看不见的微生物也对生态平衡发挥着重要的作用,在土壤中、动植物上,就生存着很多微生物。

教师小结:所以,制作一个生态瓶,我们需要在生态瓶中放入动物、植物、微生物,需要提供它们生存、生长必须的条件,如土壤、阳光、空气、水……

4.教师布置:为方便大家制作生态瓶,老师为大家准备了一些材料,分别有池塘水、田螺、小虾、水草,还准备了长着小草的湿润土壤,蜗牛。接下来,就请同学们小组合作,选择模拟的生态系统,根据小组成员所带的材料或是老师准备的材料,讨论并设计生态瓶制作方案,绘制简单的设计图。

学生活动:交流设计,绘制生态瓶设计图。

教师各小组巡视、提问、指导。

5.教师提问:各小组都设计好了生态瓶,每一小组选择一个代表来介绍一下自己小组的生态瓶模拟了哪种生态环境,是怎样设计的,其他组仔细听汇报小组的设计,有建议的可以直接举手提出。

学生交流介绍小组设计方案。

6.教师布置:接下来,就请各小组拿出准备好的大口塑料瓶,完成生态瓶制作。

学生分组制作生态瓶。

[设计意图:以学生提前准备,教师从旁引导,组织学生科学、全面、深入地思考生态瓶制作需要考虑的问题,再设计、交流完善制作方案,充分培养学生的科学思维与实践能力,促进学生思考生态瓶中的生态系统各部分的作用。]

(二)观察生态瓶

1.教师提问:生态瓶制作好了,请同学们观察你们的生态瓶,说一说生态瓶中的各部分是怎样模拟生态系统的?分析这个生态系统中的动植物和环境是怎样维持平衡的?

学生回答:

①我们这个水域生态瓶中,水草能提供氧气,还可以作为虾的食物,田螺以虾的粪便为食,可以保证水体清洁。

②我们这个陆地生态系统中,青草可以制造氧气,蜗牛以青草为食,蜗牛的粪便可以为青草提供生长的营养。

2.教师布置:针对不同的生态瓶,请同学们继续思考以下问题。

水域生态瓶:①想一想:不给水域生态瓶里的小虾喂食,它们会怎样?导致这种结果的主要原因是什么?②猜一猜:生态瓶中放入更大或更多虾、田螺,情况会怎样?出现这样情况的主要原因是什么?③想一想:为什么自然界的虾、田螺不喂食也能活?分析能活的主要原因是什么?

陆地生态瓶:①想一想:不打开陆地生态瓶的盖子,瓶子里的小草能活多久、生长的蜗牛能活多久?为什么?②猜一猜:生态瓶中放入更多小草、蜗牛,情况会怎样?出现这样情况的主要原因是什么?③想一想:为什么自然界的植物为什么不浇水也能活,蜗牛从不喂食也能活?分析能活的主要原因是什么?

学生思考后交流:

水域生态瓶——①不给水域生态瓶里的小虾喂食,它们会逐渐死亡,主要原因是食物短缺。有可能它还会捕食田螺或水草,导致水质变差,水质变差虾也会死亡。②生态瓶中放入更大或更多虾或田螺,这些小动物死亡会更快,主要原因除了食物不足,还因为水草制造的氧气跟不上消耗的量。③自然界的虾不喂食也能活是因为自然水域中有各种浮游生物、其他水体小动物、水草为食物,自然水域的田螺也有源源不断吃不完的食物。

陆地生态瓶——①不打开陆地生态瓶的盖子,瓶子里的小草活不了多久,因为生态瓶中的土壤水分被吸收完了植物就会干死。小蜗牛会因为缺少食物而休眠或死亡。②生态瓶中放入更多小草或蜗牛,小草或蜗牛会加快死亡,主要因为瓶内的生态调节能力有限,不能维持太长时间。③自然界的植物不浇水也能活,因为有自然降雨等原因保证土壤有水分,蜗牛也能通过自己的移动获得源源不断的食物。

3.教师提问:水域生态瓶中的水被污染了,生态瓶会发生什么情况?

学生交流:生态瓶中的所有生物都会死亡。

4.教师提问:如果陆地生态瓶中的土壤被污染了,生态瓶会发生什么情况?

学生交流:生态瓶中的所有生物都会很快死亡。

5.教师小结:看来,自然界长期形成的食物网维持着生态系统的平衡,食物网中的某一种生物变化大,生态系统中其他生物的生存条件就会受到大的影响或破坏,进而也会影响环境如果破坏了生物生存的环境,最终会带来难以预料的后果,甚至造成巨大的灾难。

[设计意图:组织学生在实际场景中深入思考生态瓶中每一种生物、非生物的作用,引导学生在实际问题中发现生态平衡的破坏是一个“链式反应”,理解生态系统中的各种生物会”“牵一发而动全身”,一种生物的数量大变化,会导致整个生态系统被破坏造成生态失衡,引发严重的后果。对生态平衡不但有概念的建构,更有感性的体悟、深刻的思考。同时,引导学生思考生态系统中环境破坏的后果,能让学生从保护生物、保护环境的全面角度理解生态平衡的维持。]

三、反思落实保护行动

1.教师提问:同学们,看,你们认识这种小动物吗?(出示图片)

学生交流:海獭。

教师讲述:海獭是一种非常可爱的哺乳动物,群居,除繁殖外,几乎终生海栖。夜间将海藻缠在身上枕浪而睡,以防止被冲走。海獭皮毛极为致密,每平方厘米皮肤达12.5万根毛发,为动物界之最。海獭的毛皮既轻柔又保暖,一度成为人们竞相拥有的保暖物品,引来人类捕杀。我们一起来读一读,捕杀海獭引发的生态危机故事。

学生阅读图文:18 世纪晚期至 20 世纪早期,人们为了得到海獭毛皮而肆意捕杀海獭。随着海獭数量的不断减少,海胆(海獭的主食)数量逐渐攀升。它们疯狂地吃所有的海藻(海胆的主食),致使海藻数量大大下降。于是,鱼、小海蟹等其他动物因失去食物来源和栖息地而导致数量锐减。就这样,因为缺少海獭来限制海胆的数量,这个小型生态系统就遭到了破坏。

2.教师提问:人类为获得珍贵的海獭皮毛,肆意捕杀,造成了怎样的恶果?

学生交流:海獭减少,造成海洋里的生态平衡被破坏。

教师追问:海洋里的生态平衡是怎么因为其中的一种动物——海獭减少而破坏的呢?

学生交流:海獭被捕杀,海獭的食物海胆天敌一下子减少了,海胆就大量繁殖,数量快速增多;而海胆的食物海藻就会快速减少;而以海藻为食、为栖息地的鱼、小海蟹缺少食物、失去栖息地就会大大减少,这样生态平衡被破坏了。

教师追问:这个生态系统是否只有这些生物会受影响?最终会有多少种生物受影响?

学生交流:海洋生态系统中还会有很多其他生物会受影响,最终影响的生物种类可能数不清。

3.教师提问:在我们的身边,你听说过哪些生态平衡被破坏的事例呢?

学生举例:人们过度捕捞长江水产,导致长江生态平衡被破坏,现在国家对长江实施十年禁捕;人们违法捕捞,导致河流里的野生鱼类减少,人类违法捕鸟,导致害虫变多,国家打击捕鸟行为来保护生态。

4.教师提问:面对生态平衡的破坏,你想说什么?我们该怎么做?(板书:↓保护)

学生交流:我们要尊重自然中的生命,不随意破坏植物,不乱砍乱伐,要保护身边的各种动物,不猎杀野生动物。

教师追问:如果遇到别人有破坏生态平衡,例如偷捕鱼、偷捕鸟的行为,你会怎么做呢?

学生交流:我们要及时制止。

教师提醒:前提是能保证自身的安全。老师的建议是,在有大人时请身边的大人去沟通提醒。如果已经非法捕鱼或捕鸟,可以偷偷拍照再报警,由警察来处理。

教师追问:是不是只有保护植物,保护动物,才是保护生态系统?还有哪些行为也会破坏生态平衡?

学生交流:除了保护植物、动物,还要保护环境,保护水、空气、土壤……

教师提问:具体可以怎样做呢?

学生交流:不乱扔垃圾、垃圾分类回收、保护水、监督提醒他人保护环境、遇到违法破坏环境的行为报警……

教师小结:人类存在于生态系统中,具有对生态环境的影响力,而人类的很多行为都会破坏生态平衡,所以我们一定要学会保护植物、保护动物、保护生物生存的环境,时刻提醒自己并努力做到与自然和谐相处。同时还要监督提醒他人保护生物、保护环境。

(板书:保护生物、保护环境)

[设计意图:组织学生在故事阅读与深入分析中理解自然环境中的生态平衡破坏事例,进一步理解生态平衡破坏会引发严重后果。并鼓励学生发现身边的生态平衡破坏的事例,反思自身行为,感受生态保护人人有责,人人可为,人人必为,并引导学生从实际出发,从切实的行动中落实生态保护行动。]

【板书设计】

7.做个生态瓶

生物+周围环境=生态系统

生态平衡:生物数量变化不大

↓保护

保护生物、保护环境

8.适应生存的本领

【教学目标】

科学观念:

1.知道动物对环境有适应能力,候鸟、角马和水牛等动物为适应环境变化和维持个体生存逐渐形成迁徙、洄游等习性。

2.能举例说出蜜蜂、青蛙、蛇类等动物在气候、食物、空气和水源等环境变化时的行为和自我保护方式。

科学思维:

能通过对气候数据的分析和描述,形成关心动物和保护动物生存环境的意识。

探究实践:

1.能通过气温与降水量数据,分析东非大草原两大野生动物保护区的气候特点。

2.培养数据分析对比能力及推断角马、水牛等迁徙的原因。

态度责任:

1.能在探究过程中准确描述、分析。

2.能在了解动物适应环境变化的独有形态特征和自我保护方式中激发探究动物与环境的兴趣。

【教学重点】

能通过气温和降水量条件,分析对比实验,并在探究实验过程中准确描述、分析问题、推断动物迁徙的原因。

【教学难点】

通过探究实验与查阅资料,形成关心动物和保护动物生存环境的意识。

【教学准备】

教师材料:教学课件和视频。

学生材料:记录表。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、情景引入

1.教师提问:同学们,大家好。通过前面几课的学习我们知道不同的栖息地生活着多样的生物。今天这节课,请大家先来看一段视频《生命大迁徙》,说一说视频中讲述的是动物的什么习性?

学生汇报:我看到了新疆牧场,为了给牲畜提供优质牧草,保证牲畜转场生长,牛羊转场于不同牧区。

2.教师教师提问:环境的改变影响着动物的生存,与此同时,动物也具有应对环境变化的本领,你们知道是什么本领吗?

学生汇报:候鸟迁徙、鱼洄游……

[设计意图:通过观看视频,引起学生对动物及其环境的探究兴趣。]

二、交流与探索

(一)聚焦话题

1.根据课页22页提出问题:阅读课本内容,组内同学各自选择一种动物,介绍它们是如何应对环境变化的,这种本领是什么?

2.䴙䴘等候鸟什么季节开始迁徙,迁徙到哪里?迁徙的目的是为了什么?

学生汇报:

䴙䴘春季迁徙到颐和园。

大雁从西伯利亚迁徙到南方过冬。(播放候鸟迁徙视频)

迁徙的目的是为了生存、繁殖。

……

3.教师提问:你认为适合候鸟生存和繁殖的环境有什么特点呢?

学生汇报:䴙䴘生活在北方,迁徙到温暖的环境繁殖。

4.教师小结:䴙䴘、大雁等候鸟通常生活在北方,繁殖季节迁徙到温暖的地方,目的是为了生存,另外环境刺激内分泌变化产生传宗接代的要求,保持种群正常繁衍。(板书:迁徙,繁殖)

[设计意图:让学生在阅读和交流中,建立候鸟与生存环境的联系。]

5.其课页中的其它动物又是怎样适应环境变化的呢?

学生汇报:

银鲑鱼生活在海洋,繁殖期迁徙到淡水河中。

银鲑鱼幼鱼只能生活在淡水。

东非大草原上的角马、水牛能动物每年都要迁徙。

6.教师教师提问:银鲑鱼能生活在海洋中,身体特点对它的生活有什么帮助吗?为什么要迁徙到淡水河中?

学生汇报:

我知道生活在海洋中的鱼类,身体有排盐本领,而幼鱼没有这个本领。

这种本领类似于我们人类,刚出生时不能随便吃各种各样的食物。

……

7.教师小结:你知道的可真多。看来银鲑鱼等一些鱼类,洄游也是为了繁殖下一代。(板书:洄游,繁殖)

[设计意图:学生在阅读和观察的基础上,对动物的信息进行整理和提炼并通过讨论形成推测。]

(二)探究东非大草原动物迁徙的原因

1.教师教师提问:候鸟和鱼类为了繁殖,会迁徙,那东非大草原上的角马和水牛等动物,也是为了繁殖吗?(播放东非草原大迁徙视频)

学生汇报:

角马、水牛迁徙也是为了繁殖。

草原动物大迁徙是为了食物,寻找食物是他们生存的本领。

……

2.教师教师提问:是不是同学生猜测的那样呢?想想咱们应该怎样来研究?

①讨论制定方案

学生汇报:

如果有塞仑盖蒂和马赛马拉两大野生动物区的资料,就可以分析环境有什么不同。

角马、水牛对食物和水源有很高的要求,两种环境更适于生存。

②阅读资料

塞仑盖蒂和马赛马拉”两大保护区六七月气温和降水量图标

③学生分组分析数据,完成记录。

学生汇报:

我们组发现,塞仑盖蒂动物保护区在7-9月气温和降水量都降至全年最低,分别是0摄氏度和不到75毫米。

我们组发现,马赛马拉动物保护区12-2月降水量和气温全年最低,其他月份气温和降水量都比较高。

我们组发现,塞仑盖蒂动物保护区除了7-9月,其他月份气温和降水量适宜动植物生长和生存。

我们组发现,马赛马拉动物保护区4-9月份气温和降水量适宜动植物生长和生存。

④教师教师提问:适宜的气温和充足的降水量,能给生活在该野生动物保护区的动物提供怎样的生存环境?

学生汇报:

气温高和降水量充足的地方,一般植被生长都比较茂盛。

植被茂盛,就能够给食草类动物提供充足的食物,是动物们很好的栖息地、庇护所。

气温低和降水量低,面临干旱和寒冷,不适宜动植物生长。

⑤教师提问:两大野生动物服务区,是常年都是气温高、降水量充足吗?如果你是角马或水牛,你怎样将如何应对环境的变化?

学生汇报:

我会选择迁徙,一段时间生活在塞仑盖蒂野生动物保护区,一段时间生活在塞仑盖蒂野生动物保护区。

通过对两大野生动物保护区气温和降水量的分析,我会选择11月-第二年的1月-4月生活在塞仑盖蒂野生动物保护区,5月-10月生活在马赛马拉野生动物保护区。

……

思考:迁徙的路线怎样走适合?如果迁徙的路线按红色箭头方向行进,会发生什么?、

学生汇报

3.教师小结:同学们,你们可真了不起。你们自己同伙对两大野生动物保护区气温和降水量的分析,证实了角马和水牛迁徙的原因。雨季期间,雨水充足,角马和水牛栖息在广阔的草原上。到了旱季,为了寻找新鲜的草料,长途跋涉迁徙去寻找水源。当然,这条迁徙之路并不是一帆风顺,沿途还有狮子、老虎等猛兽,以角马水牛等动物为食物,所以它们不得不聚集起来,成群结队,保护自己的安全。(板书:迁徙,寻找水源和食物)

[设计意图:引导学生通过数据的对比实验的方法,探究生活在环境改变时作出适应行为,称之为迁徙。]

三、拓展与运用:

(一)阅读资料

1.教师提问:下面我们一起来阅读资料(23-24页),讨论这些动物不长途跋涉、也不洄游,它们对外界环境的变化有着怎样的适应办法?

学生汇报:

蜜蜂将采来的花蜜吐进蜂巢,用蜡封上,等到冬季时再食用。

寒冷的冬季,熊、蝙蝠、刺猬、青蛙、蛇等动物不吃也不动,以冬眠的方式度过寒冬;

2.过渡:同学们你们知道的可真不少。听你们一说会冬眠的动物种类还真多,那么你们知道动物为什么要冬眠吗? (阅读补充资料)

说起来冬眠,动物的冬眠是一种奇妙的现象。我在电视上曾经看到过在加拿大,有些山鼠,冬眠长达半年。冬天一来,它们便掘好地道,钻进穴内,将身体蜷缩一团。它们的呼吸,由逐渐缓慢到几乎停止,脉博也相应变得极为微弱,体温更直线下降。这时,即使用脚踢它,也不会有任何反应,简直像死去一样,但事实上它却是活的。

3.教师讲解:我们来听听科学家对此是怎样说的。

PPT讲解:动物冬眠主要是因为,第一,动物在冬天无法维持恒定体温;第二,动物在冬天食物匮乏,无法维持正常的生活需求。所以动物冬眠也是一种针对外界不良环境所产生的自然适应,当进入冬眠的时候,动物们能够不吃不喝,将代谢率降低到极致。这样才能熬过冬天,得以生存。(板书:冬眠,躲避严寒)

4.学生汇报:

腐烂的草和树叶是潮虫的食物,潮虫住在里面,既保暖又不会挨饿。

松鼠会在冬季来临前将松子和榛果等食物藏在不同的地方。

鼠兔会为过冬准备充足的干草。

生活在非洲的两栖动物鳄鱼,当河水干涸时,能躲在泥土中夏眠。

生活在北极的企鹅,在暴风雪中扎堆取暖抵御严寒。

[设计意图:激发起学生探索动物适应环境的兴趣,吸引学生走近大自然继续探索动物对环境的适应性。]

(二)交流探讨

1.教师提问:从刚才的探究活动中,我们知道了一些动物为了生存,会自然地适应环境的变化。迁徙到更适宜生存的环境中寻觅食物、繁衍。同学们你们还知道哪些动物适应环境变化的例子?

学生汇报:

2.教师提问:还有一些动物要在恶劣的环境中生存下去又有什么行为呢?比如说生活在沙漠中的骆驼有哪些行为适应缺水少食的环境?

学生汇报:

骆驼极能忍饥耐渴。它们可以在没有水的条件下生存两周,没有食物可生存一个月之久。驼峰里贮存着脂肪,可以在得不到食物时,分解成身体所需养分,供骆驼生存需要。我在书上看到过,斑马身上的条纹也是用来适应环境并保护自己的。

还有青蛙也有保护色。它除了肚皮是白色的以外,头部、背部都是黄绿色的,上面有些黑褐色的斑纹,可以保护自己不被敌人发现。

小结:动物身体表面颜色,与环境颜色接近或相似,有利于隐藏自己,也有利于它接近猎物,这种本领称之为“拟态”(伪装),拟态和前面一起研究的迁徙、洄游、冬眠、储存食物……。(板书:拟态,躲避天敌或接近食物)都是动物适应生存的本领,动物界不同的动物适应生存的本领是多种多样的。

[设计意图:了解动物适应生存本领的多样性,能激发起学生探索其他动物适应生存本领的兴趣,也能吸引学生走近大自然继续探索动物对环境的适应性。]

3.自然环境造就了动物们的特殊本领。动物各自适应环境的本领有迁徙、存储食物、冬眠等。还有刚才同学们说到的保护色,科学上称之为拟态,我国的西藏还有一种特殊的种群“藏羚羊“,每年5月,母羊都会穿过荒漠戈壁,赶往环境更为恶劣的可可西里腹地繁衍后代。它们的迁徙之迷备受关注。每年都有很多科考队带着疑问跟随藏羚羊迁徙的路线,研究藏羚羊迁徙之谜,但遗憾的是至今仍未揭开谜底。同学们如果有兴趣,也可以在课下查找一些相关的资料,了解它们为了适应环境和自我保护的特殊本领。

今天的课就上到这里!

【板书设计】

8.适应生存的本领

动物适应环境的行为:

候鸟 迁徙(繁殖)

银鲑鱼 洄游(繁殖)

角马和水牛 迁徙(寻找水源和食物)

其它动物适应环境的行为: 冬眠、存储食物、拟态……