加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

昼夜交替

宜兴市丰义小学 崔雨涵

【课标落实】

1.本单元通过一系列动手、动脑活动,落实《课程标准》高年级的课程目标。

2.本课学习内容基于《课程标准》课程核心概念中“宇宙中的地球”学习内容9.2中的高年段要求。

《课标》在“宇宙中的地球”明确指出,教师应帮助生形成的:“地球每天自西向东围绕地轴自转,形成昼夜交替变化等有规律的自然现象”的主要概念。学习内容9.2要求学生知道“地球每天自西向东围绕地轴自转,形成昼夜交替变化等有规律的自然现象”。其中对高年级学生的要求是:将自然现象与地球自转联系起来,即知道地球自西向东围绕地轴自转,形成昼夜交替现象,知道地球自转轴(地轴)及自转的周期和方向等。

【教材分析】

《昼夜交替》是苏教版科学五年级下册第3单元《地球的运动》的第一课时,是单元的起始课。应在对本课内容进行教授和学习的基础上,对后续的学习内容稍作铺垫,或是在教学过程中无痕融入与渗透,让学生在学习之初就对“地球的运动”有较为整体的认知,防止片面化、割裂化、碎片化的学习。

通过低年级“描述太阳每天在天空中东升西落的位置变化,并利用这一现象,描述怎样利用太阳的位置辨认方向”和中年级“知道地球的运动方法,知道它们与一些自然现象有规律”等知识的学习,学生已经对于天体的运动和自然现象及形成规律有了一定的了解。

昼夜交替是生活中的常见现象,探索其成因是原始人类原始天文学研究的开始,本课围绕昼夜交替现象展开,通过科学史的阅读、简单易行的模拟实验等多种方式,带领学生在探究活动中将自然现象与地球的自转运动联系在一起,引导学生认识人类探索地球自转运动的历程,变抽象为直观,让他们能够从宏观角度形成“世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识的”的大概念,从学科角度形成“地球是运动的,地球有规律的自转产生了有规律的昼夜交替现象,地球的自转方向决定了地球以外天体的升落方向”的学科概念。

本课由四部分组成:第一部分是阅读活动,主要是认识昼夜交替现象及人类认识昼夜现象的历程。首先通过读图引发对昼夜交替现象的思考、认识昼夜现象。再通过阅读文字,了解古人对昼夜现象的解释历程。第二部分是一个探究活动,通过模拟实验,认识昼夜现象,进一步通过模拟实验,了解地球自转现象。第三部分深入探索昼夜交替现象。第四部分通过视频和阅读,理解地球绕着地轴在自转。

【学情分析】

通过二年级上册第2单元《天空中的星体》的学习,知道了太阳能够发出光和热、月相变化有规律、夜空中星星闪烁的秘密。通过四年级下册第2单元《地球、月球与太阳》的学习,了解了地球的形状,认识了月球的运动以及太阳的运动规律,对于天体的运动和自然现象及形成规律有了一定的了解。

但对于小学生来说,他们的空间想象和思维能力较弱,虽然对于天体运动的知识有所了解,知道地球围绕着太阳转动,它在公转的同时也在自转,但对于地球的公转和自转会带来什么影响、分别会产生哪些自然现象却不够明晰,有的甚至存在错误认知,究其原因就是没有“知其然而知其所以然”,同时,学生难以通过直接探究的方法进行学习。

本课教学重点通过科学史的阅读和简单易行的模拟实验,帮助学生通过多个角度和多种方法突破迷思概念。

经过四年半的科学学习,学生已经具备了较完善的自主探究、自主思维与科学活动能力。在科学史阅读活动中,要引导学生思考与分析文本,注意抓取重点进行辨析;在模拟实验的过程中,应帮助学生通过思辨逐步建立正确的空间概念,通过分析现象,结合推断,得出正确结论。

从学生的年龄结构和心理特征来看,五年级的小学生对“地球和宇宙空间领域”的科学知识有天然的好奇心、较强的求知欲和一定的先前知识基础,但也有一些畏难情绪,在教学过程中,应将任务细化、分化、多样化,借助结构化的教学材料帮助学生的理解与学习。同时,考虑将第一部分教学内容——科学史阅读融入实践活动各个环节,让学生在依次递进的模拟实验中感受与体悟古人观察自然现象并作出昼夜交替现象的猜想与解释的过程,在思辨与不断创生问题、解决问题中产生共情与更深刻的理解。

【教学目标】

科学观念:

1.通过阅读,了解人类由天动到地动的探索地球自转的过程。

2.通过模拟实验,知道昼夜交替与地球自转有关。

3.将昼夜变化的自然现象与地球自转联系起来,知道地球每天自西向东围绕地轴自转,形成了昼夜交替与天体东升西落的现象。

4.知道地球自转轴及自转的周期、方向等。

科学思维:

1.能进行自主科学阅读活动,并归纳与提取关键信息,用简洁的语言进行表述。

科学实践:

1.在教师指导下,通过模拟实验和建构模型等方法,了解地球的自转和公转运动产生的结果。

2.注重实验习惯和思维习惯的培养,引导学生规范活动、积极思考、及时记录、分析现象、得出并交流结论、及时反思等。

态度责任:

1.意识到要用实验证明关于“昼夜交替的成因”的猜想。

2.对昼夜的变化及与地球运动的关系充满探究兴趣。

3.乐于从不同视角提出研究思路,创新方法与材料完成模拟实验探究。

4.愿意倾听、分享获得的信息,乐于表达、讲述自己关于昼夜交替的观点,能接受别人的建议并对自己的观点做出修正。

【教学重点】

通过模拟实验,了解由于地球的自转产生了昼夜交替现象和其规律。

【教学难点】

分析模拟实验和实际天体运动之间的联系。

【教学准备】

教师材料:课件和相关视频。

学生材料:手电筒、地球仪、贴纸。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

|

探究活动 |

教师活动 |

学生活动 |

探究意图 |

|

一、新课导入,揭示主题 |

1.你知道吗?当你静静地坐着的时候,我们的地球就像一艘巨大的宇宙飞船,载着你在太空中遨游。正是地球的运动才使地球上产生了许许多多奇妙的现象。每当太阳升起,白天到来,太阳西下,夜幕降临,白天黑夜,日复一日,年复一日,重复交替变化着,这就是我们最常见的昼夜交替现象。今天,我们一起来学习昼夜交替。那么,你有没有想过,为什么会产生昼夜交替? 2.不光我们在思考,充满好奇心的古人也在思考。他们是怎么解释昼夜交替现象的呢?我们通过一段视频来了解一下。 介绍:1.很早以前,人们就发现了白天与黑夜的光线不同,古代中国人做出了这样的解释:他们认为,太阳是住在东边海上的一只三足金乌,金乌从海上飞出,就迎来了白天,当它休息时就是黑夜。 2.一些古希腊学者认为,地球是宇宙的中心,日月星辰都围绕地球转动,这样就形成了白天和夜晚。 3.16世纪,波兰天文学家哥白尼提出了日心说,不是太阳在绕地球转,而是地球绕着太阳转,昼夜的变化是地球自转的结果。 4.以上3种解释,你认为哪一种是最科学的呢? |

1.学生观察图片。

2.学生猜想。

3. 学生观看视频。 |

[设计意图:利用学生熟悉的场景白天和黑夜的的图片,让学生联系实际生活,并将关注点聚焦到白天和黑夜光线的不同上,再适时提出古中国人对于昼夜现象做出的猜想与解释,让学生从古人的思考中链接自然现象,感知古人的想法,调动学习动机。] |

|

二、模拟实验一:昼夜现象的形成 |

1.你们想不想研究昼夜现象呢?我们不能跳出地球去宇宙中观察,但是我们可以建立科学模型。用手电代表太阳,地球仪代表地球,建立一个地球和太阳的模型,来模拟昼夜现象。 2.提问:太空中的环境是明亮还是黑暗?(关灯、拉上窗帘) 3.在实验模拟昼夜现象时,有哪些注意点呢? (1)底座不动 (2)手电筒不动 (3)手电筒和地球仪保持一定距离 (4)手电筒和地球仪保持水平方向 4.实验步骤: (1)在黑暗的环境中用手电筒照射地球仪上的中国。 (2)观察地球仪的向光面和背光面。 5.交流总结: 阳光照射地球,而地球是不透明的,导致地球出现了明暗。被阳光照射到的地区是白天,没有被阳光照射到的地区是夜晚。

|

1.交流昼夜形成的原因,观察模拟实验现象。

2.学生模拟昼夜现象。 |

[设计意图:该模拟实验较简单,通过教师的简单演示让学生先形成“太阳照射形成昼夜”的概念,再通过问题“古中国人对于昼夜形成的猜想是否有无法解释的地方?”促使学生寻找到矛盾冲突点。接着,通过视频“太阳的东升西落”帮助学生进一步建立自然现象与科学原理的联系。] |

|

三、模拟实验二:地球的自转 |

1.但仅仅是太阳光的照射能解释昼夜现象吗?我们地球上的人每天看到的是清晨太阳从东边缓缓升起,傍晚又从西边慢慢落下,昼夜在不断交替,这是什么原因呢? 2.以中国为例,你们动手试试看,模拟一下中国的昼夜交替。 小结:通过你们的模拟实验,我们得出地球昼夜交替的原因是地球自转。 3.在你们的实验过程中,我们发现有些同学是自西向东转地球仪,有些同学是自东向西转地球仪,但是地球肯定是按一种方向在转动的。 4.你们想知道地球的自转方向吗?接下来我们一起研究一下。 5.在生活中,我们坐在车上,观察到窗外的景物在往后运动,这时候车是如何运动的呢?如果,我们观察到窗外的景物是在往前运动,那这时候车又是在如何运动呢? 小结:由此我们发现,观察到的物体运动方向和我们自身运动方向是相反的。 6.思考:我们要想观察到地球的转动方向,但是我们看不到地球的转动,也感觉不到,怎么办? 7.引导:我们能看到其他天体的运动,比如太阳,已知太阳东升西落。 8.提问:地球应该往哪个方向转,才能看到太阳的东升西落呢? 9.结合之前的生活经验,结合我们观察到的太阳的运动方向,请同学们猜一猜,那地球是如何转动的呢? 在地球仪上,学生模拟自西向东旋转地球仪。从北极上空往下看,地球是逆时针旋转的。 10.刚刚都是我们对地球自转的推测,那接下来我们一起来通过实验来证明地球的自转方向。 11.全体学生实验活动: (1)老师充当太阳,学生充当地球。 (相对于地球,太阳保持静止) (2)学生用双手挡住左右侧视线模拟地球自转。(地球大,人的视野有限) (3)观察老师出现在视野范围内的位置变化。 12.小结:当自西向东转动时,能够看到太阳东升西落的现象,所以,地球自转的方向应该是自西向东。

|

1.分组活动,观察现象,分析思考,探究地球的自转。

2.学生根据生活经验回答问题。

3.学生根据生活经验对地球自转方向进行推测——自西向东。

4.思考:地球应该往哪个方向转,才能看到太阳的东升西落呢?

|

[设计意图:在前两个模拟实验的基础上,再次通过体验式的模拟实验,利用直观视角将天体的运动与自身运动相结合,弥补小学生在空间想象力方面的不足,准确感知由于地球自转方向不同而引起其他天体升落方向的不同,并通过自然现象判断出地球自转的正确方向。]

|

|

四、模拟实验三:模拟昼夜交替现象 |

1.阳光照射到的地区是白天,没有阳光照射到的地区是夜晚,但一天中还有两个特殊的时刻——昼夜交替的时刻。在生活中,由夜晚逐渐过渡到白天的那段时间是清晨,由白天逐渐过渡到夜晚的那段时间是傍晚。 在地球仪上,哪一侧相交的地方是清晨呢?哪一侧相交的地方是傍晚? 2.学生小组探究。 3.追问:难度升级。你能够通过今天所学的知识,解决这个问题吗? 4.互动: (1)学生分组活动,学生根据活动手册的提示,完成相应题目,将相应的贴纸贴在相应国家。 5.观看视频:地球自转。 6.交流:你有什么发现? (追问:地轴是真实存在的吗?) 7.小结:科学家们将穿过地球南北极的轴称为地轴,地轴是一根假想的轴,一端始终指向北极星附近。地球像陀螺一样绕着地轴逆时针自转,约24小时转一圈,所以昼夜交替一次的时间约为24小时。 |

1.学生发现地球仪上左侧的地方是清晨,右侧的地方是傍晚。

2.辨别不同国家的不同时刻,完成活动手册。

3.观看《地球自转》视频,交流发现。 |

[设计意图:通过反问“这是清晨还是傍晚?”让学生意识到应该进一步探究昼夜交替的自然现象。 同时,再利用辅助互动活动:用多种方法正确判断一天中的任意时刻,以及视频“地球自转”最后再通过视频“地球自转”进行归纳的小结,形成地球在宇宙空间中绕着地轴转动的完整概念。] |

|

五、知识应用,解释关于地球自转产生的自然现象 |

1.思考:人们最终意识到了地球的自转,由于我们跟着地球一起转动,感觉不到地球的自转。 不过,生活中有一些现象可以让你发现地球在自转,请同学们观看一段视频。

|

1.解释:为什么我们感觉不到它的自转?

2.观看视频。 |

[设计意图:通过关于地球自转产生的自然现象进行分析,让学生应用所学知识对现象进行解释与说明,学用结合。]

|

|

六、课堂总结 |

通过这节课,你学习到了哪些知识?

|

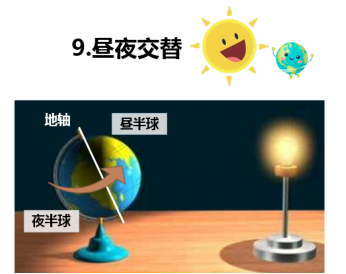

1.太阳光照产生昼夜。 2.地球自转产生昼夜交替。 3.地球自转自西向东。

|

|

|

七、课后观察 |

1.课后观察: 昼夜交替是否会对地球上的动物和植物产生影响呢?请利用课后时间,选择自己感兴趣的动物或植物进行观察与记录,通过多种不同的方式了解它们白天和夜晚的变化,下一节课一起来分享有趣的发现。 |

1.课后观察活动:选择感兴趣的动物或植物,调查昼夜对它们产生的影响。 |

[设计意图:能够将课堂延续到课后,将知识延伸到生活。最后,利用课后时间对动物和植物进行观察与记录,为后课的学习做好准备。] |

【板书设计】