郑雪琴:任务驱动:以科普类作品阅读为载体发展学生高阶思维的有效路径——以《十万个为什么》整本书阅读为例

作者:王婧 日期:

2025-04-02 点击:

次

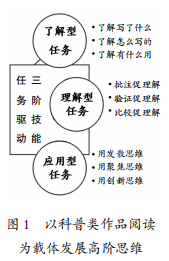

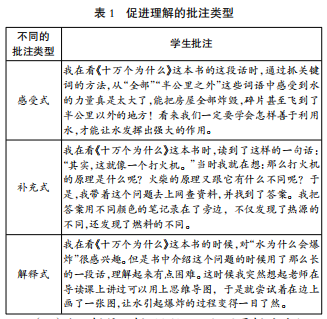

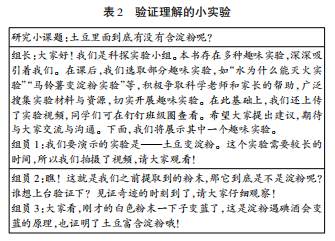

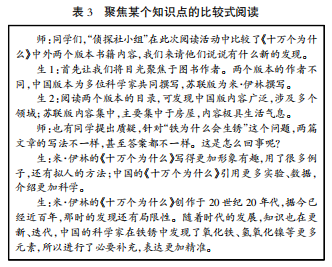

本文刊载于《小学教学设计》(语文)2025年第3期统编教材科普类作品集中安排在四年级下册的“快乐读书吧”进行推荐与阅读。科普类作品阅读不仅是学生获得课外知识的桥梁,也是发展学生高阶思维的重要载体。依据美国教育家布鲁姆的教学认知论,认知领域可以分为记忆、理解、应用、分析、综合、评鉴六个维度。其中“记忆”是较低层次的认知水平,主要用于学习事实性知识或完成简单任务的能力。高阶思维倡导从理解走向创造,从浅层次信息的获取与分析转向深层次的综合与应用,从被动获得的知识习得转向主动建构的认知迁移。抓住科普类作品阅读的特点,教师可以基于“记忆”让学生展开充分的“理解”和“运用”,促进 “分析”“综合”与“评鉴”等高层次的认知活动,从而从教事实到教策略,发展高阶思维,提升核心素养。以四年级下册“快乐读书吧”《十万个为什么》的教学为例。指向思维发展可以设计基础性、发展性、突破性三阶能力支架,开发“了解”“理解”“应用”三维任务驱动,指导学生有步骤、有计划、有思维增量地展开阅读活动,实现阅读进阶,让思维发展可见(如图1)。了解型任务,是指在阅读过程中学生获得事实性知识与概念性知识,通过初步的信息提取与加工,完成对文本的整体感知,形成对作品的初步印象,发展学生的认知性思维。在阅读伊始,可以“问题”作为任务驱动,以“了解整本书”作为第一个阶段的基础性阅读目标:引领学生制定阅读计划,分几个阶段完成《十万个为什么》的阅读,用科学家的探索精神走近科学研究的现场,关注自己在阅读过程中的兴趣点,解答自己在生活中碰到的疑惑点,并与同学交流自己的阅读收获。引导学生读目录、读前言、读感兴趣的章节,形成对于这本书的初步印象。正如书中所言:“五千个哪里,七千个怎样,十万个为什么。”米·伊林是把别人看来的“没什么”,变成无数个发人深思的“为什么”。这本充满“问题”的百科书,以自问自答的形式汇编科学知识,是后世一系列《十万个为什么》的鼻祖。它以“屋内环游”为线索,揭秘了日常生活细节背后的学问,让人读起来兴趣盎然。学生正是在兴致勃勃的自主阅读中才发现米·伊林独特的素材选择和科普形式,一点点了解这本书的前世今生。引导学生从感兴趣的一个章节到产生问题的一个章节,并尝试理出问题清单去寻找问题的答案,这也就呼应了单元阅读要素“阅读时能够提出不懂的问题并尝试去解决”的目标。鼓励学生用丰富多彩的形式来汇报自己“读懂”的知识:可以自制科普谜语、展示思维导图、运用核心概念来介绍科学小常识,并在小组交流,在全班汇报。在这个过程中实现学评互促,形成对书本的更深印象与全新解读。静态的知识变成了动态的讲解,学生在质疑、搜集、验证的过程中深挖问题的核心,并以小小科普宣传员的身份进行知识推演、原理解析、结构再造,实现了思维的进阶。引导学生不仅能阅读完整本书,还能用书本中学到的知识指导实践,去解决生活中的问题,感受《十万个为什么》其实跟每一个人的生活都有千丝万缕的关系。比如此书推荐会正值春寒料峭的时候,有的孩子穿了三件衣服,有的孩子穿得更多,老师抛出了一个问题——“是不是衣服穿得越多就越暖?”,让学生快速到书中去寻找答案。在阅读和求解的过程中,学生对于“保暖”这个每一个人都会碰到的生活常识展开了思辨:原来衣服并不是穿得越多才越保暖,面料、材质、搭配等多方面因素都会影响保暖效果,所以穿多不是重点,穿对才是要点。学生讨论产生保暖“三明治”的小窍门,在层层递进又自然而然中辨明 “知识要活学活用”这一道理。理解型任务是基于感知的延伸与深入,是在整体把握基础上的纵深化和局部性的探究,对作品的主题思想、表达方式、写作特色等进行进一步领会与深一层把握。通过理解型任务,学生可以从多方面展开检视,如遇到不理解的科学术语可以尝试查资料,对于感兴趣的科学问题还可以进一步去寻找有没有什么新的研究成果等,并以丰富多彩的阅读形式,来检验第二个阶段阅读目标的完成情况。批注是阅读的留痕,是思维的外化,也是深入思考的支架。基于学生在四年级上册学过用做批注的策略阅读,这里就进行迁移运用,引导学生标注重点内容,依托批注阅读来领会科普文章的重点,提升科普内容理解效率,为认知的整合、转化、迁移提供保障。批注的方式多种多样,可以因人而异、图文并茂,鼓励学生进行个性化记录。科普作品中的很多知识都是可以通过实验证明的,用实验去验证科学性,也能促进对知识的理解。在阅读完《十万个为什么》后,教师应重视培养学生动手能力,引导学生结合阅读内容,主动开展动手实验,检验科学原理,深化学生阅读理解,锻炼学生实践能力。如下这个验证式的阅读成果汇报,就能让心中的问题迎刃而解。实验验证是学生阅读科普类作品较为喜欢的方式。在具体科普实验中,教师需了解学生兴趣爱好,倾听班级学生意见,为学生分配实验小组,引导学生提出实验构想,预想科学试验效果,让学生好奇心达到最高点。此外可以借助钉钉班级圈等现代教育技术,更广泛、更多元地展示学生的实验成果。当小组学生现场展示汇报实验成果时,教师应给出多元评价,肯定学生的探索精神,再次讲解实验结论,引申现实生活案例,发展学生的科学思维。比较式阅读,能够联系课内课外知识,让学生的思维走向宽广、深刻。以《十万个为什么》为例。教师可提供多个版本,分析其异同,激发学生求知欲。在此基础上,对比多篇科普文本,增强学生理解能力,帮助学生细化知识框架,把握不同文章的独特表达。比较式阅读策略,指引学生可以从读者的角度挑选自己喜爱的读本,也可以以科学家的视角,更严密地论证科学问题,更主动地去探寻最新的研究成果,也更充满热情地去探索这个世界。应用型任务指的是学生能借助阅读过程中的认知与理解来自主建构、进行信息的重组与再造,形成高通路的迁移,完成自己感兴趣的任务,开展丰富多彩的主题阅读,完成第三个阅读目标。比如,米·伊林的《十万个为什么》的“屋内环游记”是不是也可以变成“校园环游记”或者“社区环游记”呢?有没有可能全班共同完成一本具有班级特色的《十万个为什么》呢?……鼓励学生继续运用单元语文要素“发现问题并且尝试解决”的阅读策略,以项目化的流程去讨论如何编辑完成这本有创新气质和生活气息的《十万个为什么》,培育学生的科学家思维。(一)发散思维寻找应用点:挑选素材,构思校园环游记老师可以利用“问卷星”让学生天马行空来提问,然后针对同学们的问题进行整理。学生的兴趣点集中在校园,抛出的问题也是五花八门,比如,黑板为什么是“黑”的呢?跑道为什么是塑胶的呢?操场为什么是椭圆形的呢?……教师让同学们按照地点进行整理归纳,列出教室站—操场站—食堂站—竹林站—燕池站几个“旅游站点”,也就形成了校园环游记的《十万个为什么》介绍思路。(二)聚焦思维确定应用点:完善章节,结集站点探索营教师按照学生提出的问题,让大家自由选择不同的阵营,去探究校园的不同空间。于是 “金问号小组”“侦查小分队”“求真探索号”等具有鲜明个性的小队纷纷成立,小队成员在组长的带领下研究提问小秘诀,探索答疑小秘妙,迁移运用举例法、设问法、拟人化等来介绍某一个站点。碰到一时无法解答的问题,还利用周末的时间上网查询资料或去图书馆翻阅相关书籍,形成了一个个站点探索营,用科学家的思维去探索原本熟悉的校园,形成新的发现。(三)创新思维运行应用点:新书发布,形成“探索小巴士”经历大约两周的准备,各小组的站点探索也有了自己的点滴收获。于是在中期交流中,老师创设了一个“探索小巴士”的情境,让学生来展示汇报校园环游记的最近发现。比如在操场站点,“金问号小组”化身小导游,一边幻灯片展示一边娓娓道来,解答了同学们感兴趣的“学校操场的跑道为什么是椭圆形,而不是圆形或者正方形?”问题:标准的跑道是由两条直线和半圆组成,如果是圆形的话,跑步的时候身体每时每刻都在改变方向,体力消耗大;如果是长方形或者正方形的话,在四个端点要突然改变方向,同样体力消耗大;椭圆形跑道两条直线可以节省体力,两条半圆形跑道也更符合运动惯性。所以标准的跑道都是椭圆形的……“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。”这辆“探索小巴士”带领学生以科学家的视角探秘校园,以科学探究的方式去验证:看似普通的“没什么”,可以变出无数个令人深思的“为什么”。最后各小组按照不同站点加以合成,形成了一本具有班级特色的《十万个为什么》。在这个阶段,老师致力于引导学生尝试学着作者的写作手法,联系生活实际,提出问题、解决问题,这既是一种课外阅读的迁移,也是读写联结的一个桥梁。在寻找答案的过程中,需要寻找、筛选、整合大量的资料,锻炼学生多方面的能力,埋下了科普的种子。任务驱动,以科普类作品阅读为载体发展学生高阶思维,老师始终立足于把“整本书阅读”任务群作为语文课程建设的一部分,利用较长周期开展导读、交流、成果汇报,从读一本书开始,进阶读一类书、挑战读一系列书,实现“把课外阅读课程化、日常化”的目标。经历将近一个学期的科普阅读,学生既有思考,也有分享,更有实践,让“读中学、学中做”成为一种新的尝试与突破。虽然老师无法把所有的经典呈现在学生面前,但是却把打开阅读宝库的金钥匙交给了学生。这每“一”次“整本书阅读”任务群的实践活动都将成为学生爱上文学、爱上文字的“一”个向上的台阶,让思维发展的进阶可见,带领学生走向语文核心素养的更高处。