加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

4.1 牛顿第一定律

宜兴市和桥高级中学 徐敏峰

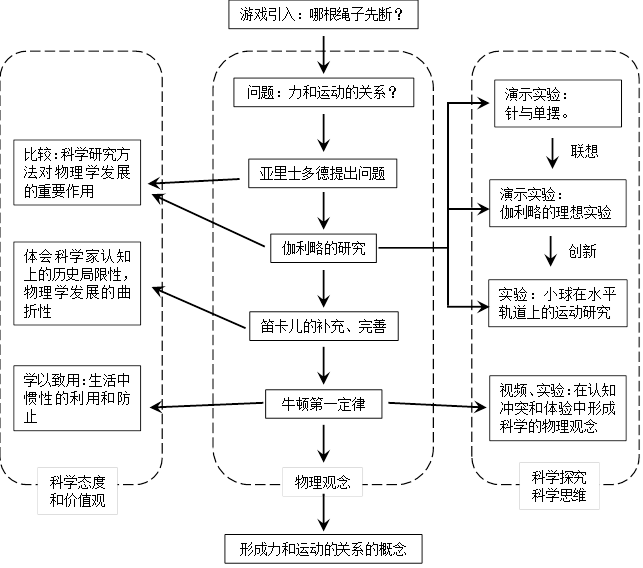

牛顿第一定律是经典力学中三大定律之一,是整个经典力学的基础,人教版新教材按照人类对力和运动关系认识的顺序,从亚里士多德的观点、伽利略的研究到笛卡儿的补充,最后引入牛顿第一定律,阐述力和运动的关系,并在此基础上引入惯性的概念,讨论了决定惯性大小的因素。与初中物理教材相比,主要有四个方面不同:第一,定律内容的深浅不同。初中教材叙述为“一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或者匀速直线运动状态”;高中教材叙述为“一切物体总保持匀速直线运动状态或者静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止”。高中教材表述内涵更丰富,强调了力是改变物体运动状态的原因,突出了牛顿第一定律的重要意义,为学习牛顿第二定律做了铺垫。第二,惯性的认识层次不同。初中强调一切物体都有惯性;高中侧重惯性与质量的关系。第三,实验设计、探究与思维深度不同。初中为单斜面小车实验,高中则是伽利略理想双斜面实验,进一步凸显了从有限到无限的极限思想和合理外推的科学方法。第四,情感态度价值观的体现程度不同。初中对牛顿第一定律建立的历史一语带过;高中教材回顾了科学史,让学生体会一个规律的获得是一代又一代人努力的结果,能够激发学生追求科学、勇于创新的情感。

1.通过阅读或者查阅资料等途径了解牛顿第一定律的发现过程,体会人类认识事物本质的曲折过程,培养学生严谨的科学态度。

2.能准确叙述牛顿第一定律的内容,并能对该定律所揭示的运动和力的关系问题有较深刻的理解。

3.了解伽利略关于运动和力的关系的认识,了解他的理想实验和相应的推理过程,领会实验加推理的科学研究方法,培养学生科学推理和想象能力。

4.能通过实例说明质量是物体惯性大小的量度。

深刻体会牛顿第一定律的内涵及其发现过程背后的思想方法。

1课时

1.人民教育出版社出版的《普通高中物理课程标准》,研究本节课的授课要求。

2.深入学习人民教育出版社编著的《必修1教师教学用书》,体会编者安排本节课的目的与要求。

3.教学用具:伽利略针和单摆实验,圆弧形导轨;理想实验器材;金属球,塑料球、矿泉水瓶、乒乓球、绳子等。

问题引导、实验探究、交流讨论

1.新课引入

(小游戏)

教师:用力拉下面的绳子,是哪根绳子会先断呢?

学生:上面!

教师:(快速拉)下面的绳子先断了。

(如果学生说下面先断,就慢慢用力让上面绳子先断。目的造成认知冲突,激发研究兴趣。)

带着这个问题,老师带大家一起来学习牛顿第一定律。

2.研究历程

(情境)

教师:请同学们拿出身边的文具,用手推一下,观察物体的运动。

问题1:如果你处在亚里士多德的时代,你会怎么描述文具的运动?

学生:人推文具,文具才动,一直推,文具才会一直动。力是维持物体运动的原因。

问题2:如果你是伽利略,你会怎样质疑呢?

学生:用力弹了一下物体,发现物体在撤去推力后还能往前运动一段距离再停下来,这个过程物体的运动并没有力来维持。力不是维持物体运动的原因。摩擦使得运动的文具停下来。

问题3:在历史的长河中,关于这个问题的研究,同学们还知道有哪些代表人物吗?

学生:牛顿。

教师:还有笛卡儿等人。

下面我们就沿着科学研究的足迹,一起开启今天的学习。

(一)亚里士多德的研究方法

教师:早在公元前四世纪,古希腊最伟大的哲学家亚里士多德,在观察了大量的运动后,通过思考,将运动分成两类,一类是自然运动,另外一类是受迫运动。其中关于受迫运动的观点就是物体的运动要靠推、拉等外界作用来维持。

这种观点对吗?

学生:不对。

但是亚里士多德关于物理学的思想深刻的塑造了中世纪的学术思想,其影响力一直维持了两千多年,延伸到了文艺复兴时期。文艺复兴时期,人们的思想得到了极大的解放,文学艺术方面取得了很多成就,其实它也是一次前所未有的科学振兴。也就是在这个时期,出现了从根本上动摇亚里士多德的观点的意大利物理学家伽利略。

(二)伽利略的研究

①质疑

教师:伽利略提出质疑,原来运动的物体之所以停下来,难道真的是因为没有力的作用吗?

学生:不是,是因为摩擦等阻力。

教师:对,伽利略认为运动的物体之所以停下来,不是因为不受力,正好相反,是因为受到摩擦或者空气、水等流体的阻碍的影响。

②假设与猜想

教师:然后他进一步思考,如果没有摩擦或者空气、水等流体的阻碍的影响,物体在水平面上会做怎么样的运动呢?伽利略观察生活中的运动发现:小球在斜面上释放后运动的会越来越快,向下倾斜的斜坡是小球获得加速的原因。小球以一定速度冲上斜面后运动的会越来越慢,向上倾斜的斜坡是小球获得减速的原因。

问题:根据这两点推理,小球在水平面上运动会如何呢?

学生:既不加速也不减速,在水平面上一直运动下去。

教师:没错,据此伽利略提出猜想,如果没有摩擦等阻碍影响,水平面上运动的物体将一直运动下去。

③理想实验

问题:如何验证猜想是否正确呢?

学生:实验。

教师:但现实中不可能完全没有空气、摩擦的影响,所以三百多年前的大科学家伽利略的研究是在理想状态下的。下面我们一起来重温伽利略的研究历程,领悟他的研究方法。伽利略和亚里士多德一样也是一位观察大师,在教堂做礼拜的时候,被风吹动的吊灯引起了伽利略的兴趣和观察;之后他研究用绳子悬挂重物模拟吊灯的摆动,后人称之为针与单摆的实验。我们一起来看一下。

演示一:针摆实验

问题:让小球从A点自由释放,当小球到达右边时,将会达到怎样的高度?

学生:将达到与A点等高的位置。

问题:如果我们在悬点下方插入一个钉子,小球运动的轨道就发生改变,仍让小球从A点自由释放,它还能到达等高位置吗?

学生:不能!

教师:通过观察现象,好像小球有一种本领,它能记住自己原来的高度,并且在摆动中总能到达原来的高度。

演示二:圆弧轨道实验

教师:从这个实验出发,伽利略思考:如果小球不是被绳子约束,而是被与轨迹相同的圆弧轨道约束,那小球还能到达等高的位置吗?

学生:应当到达同样的高度。

教师:老师准备好了这样的轨道,我们演示一下。仍让小球从A点自由释放。

问题:小球有没有到达等高的位置?

学生:明显没有。

问题:这是什么原因造成的呢?

学生:不仅有空气阻力,还有摩擦阻力的影响。

教师:如果轨道没有摩擦力时,小球应该能到达同样的高度。

|

|

|

|

演示三:伽利略理想斜面实验

教师:从圆弧形轨道出发,伽利略再次思考,生活中更多的是直线型的斜面上,是否也会出现相同的结果?于是伽利略设计了一个对接斜面实验,这就是伽利略著名的理想实验。下面老师带大家一起来感受理想实验的魅力。现在这里有两个平滑连接的斜面,两个等高的支架(一个固定,一个可活动),一个小球。我需要一个同学来帮忙完成实验,负责在固定支架处由静止释放小球即可。

在支架处静止释放的小球,沿斜面滚下来,将滚上对接斜面;(实验事实)如果没有摩擦,小球将上升到与A等高处;(逻辑推理)减小对接斜面的倾角,如果没有摩擦,小球要达到原来的高度就要通过更长的路程;(逻辑推理)继续减小对接斜面倾角,如果没有摩擦,那小球要走的路程也会不断增加;(逻辑推理)如果把对接斜面放平,小球为达到原来的高度,会在无限长的水平面一直运动下去。(合理外推)

伽利略的结论:如果没有摩擦等阻碍,水平面上的物体会一直运动下去。问题:小球在水平面上到底是怎么样的运动呢?我们可以借助什么器材来研究它?

学生:频闪照片、打点计时器和纸带、速度传感器、测速仪、位移传感器、视频等。

教师:高速频闪相机价格昂贵,老师用手机和软件也成功制作了频闪照片。这是手机慢拍小球在水平面上的运动,然后用逐帧截屏的方式得到了小球相同时间内位置的变化。

问题:观察图片,你有何猜想?如何验证你的猜想?

学生:匀速运动!由于相邻两个球的时间是相等的,我只要量一量小球的间距是否相等即可。

结论:在实验精度要求不太高的情况下,如果没有摩擦阻力、流体阻力的影响,这个比较短一段水平面上运动的物体是匀速直线运动!

(三)亚里士多德与伽利略的对比 理想实验的意义

教师:我们不妨再回顾一下亚里士多德和伽利略在研究方法上的不同之处。两者研究方法不同,认识层次不同,获得的结论也不同。

问题:伽利略的观点为什么令人信服?

学生:因为有实验事实基础,然后利用逻辑思维推理。

教师:“理想实验”是在真实的科学实验事实的基础上,突出主要因素,忽略次要因素,通过逻辑推理来深刻揭示自然规律的科学研究的重要方法。

爱因斯坦这样评价伽利略:伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。

(四)笛卡儿的贡献

教师:不过,由于历史的局限性,伽利略的水平面局限在地球表面上的水平面,在现在看来,小球一直运动下去实际是沿着与地心等距离的匀速圆周运动。

与伽利略同时代的法国著名物理学家、数学家笛卡儿也对运动和力的关系进行了研究。他进一步指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向。笛卡儿进一步明确了匀速直线运动下去,沿任意方向的直线,拓宽了人们的视野。

(五)牛顿第一定律及解读

教师:对力和运动的关系作出了准确的回答的英国的物理学家——牛顿。他在总结前人成果的基础上,通过自己的研究,写就了物理学哲学著作《自然哲学之数学原理》。该书的第一条定律就是:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。后人把该定律称之为牛顿第一定律。

牛顿第一定律虽只有短短几十个字,但历经两千年,饱含了数代科学家的智慧和心血。牛顿说:如果我比笛卡儿看得远一点,那是因为我是站在前辈巨人的肩上。这既反映了牛顿谦逊的一面,同时也是不争的事实。牛顿的表述更精炼、更准确。

问题:下面请同学们阅读书本P80~P81相关内容,并分组讨论相比前人,牛顿做了哪些创新和突破呢?

学生甲:伽利略反驳了亚里士多德的观点,认为力不是维持物体运动的原因,牛顿进一步指出力是改变物理运动状态的原因。

学生乙:笛卡儿只给出的是物体不受力下的情况,而牛顿不仅给出了物体在不受力下的情况,还有物体受外力时的情况;

学生丙:牛顿指出“一切物体”“总”保持保持匀速直线运动状态和静止状态。

学生丙:伽利略和笛卡儿都只谈到保持匀速直线运动,一直运动下去。而牛顿指出的是保持匀速直线运动状态和静止状态。

教师:下面我们再一起来梳理一下牛顿的创新和突破。我想是观念上的突破、概念的建立、体系的完备。

(1)观念上的突破

“一切物体”:伽利略和笛卡儿研究的是地面上运动的物体,牛顿的思维显然更加开阔,一切物体包括了地上——所有地球上的物体,也包括天上的日月星辰。

“动”和“静”,以前人们总认为动静有别,将动和静放在两个不同的维度。牛顿认为不受力时,原来静止的保持静止,原来运动的还是那样运动,他将动和静放在了等同的地位。

(2)概念的建立

力是改变物体运动状态的原因

其实在牛顿之前,没有明确的力的概念。亚里士多德时期是“推拉等作用”,伽利略提到摩擦,但还不是摩擦力,牛顿第一定律中第一次将复杂多样的相互作用,抽象为一个概念——力。力是改变物体运动状态的原因。有力作用在物体上,物体运动状态就会改变,反过来一旦物体运动状态改变,就说明它受去到了力的作用。

运动状态改变,即有加速度。所以力也是产生加速度的原因。

惯性是保持匀速直线运动状态或静止状态的性质,是物体的固有属性。

教师:是不是一切物体都具有惯性呢?我们来通过实验验证一下。

①固体,桌上堆放几枚象棋子,请同学做个实验能够体现出固体的惯性。

②液体:用两端开口的玻璃管吸水,体现液体的惯性。

③气体:塑料瓶里面充入白色烟雾,弹背后的橡胶膜,把气体弹出去

通过以上实验可以证明一切物体都具有惯性,那么惯性有大小吗?惯性的大小和什么因素有关呢?

量度物体惯性大小的物理量就是其自身质量。但是很难通过生活中的实例或设计简单的实验来说清楚这个关系。这就需要教师通过实例帮助学生理解惯性和质量的关系。

问题:生活中我们常常利用惯性,你能举些例子吗?

学生:足球、篮球、射击等。

问题:任何事情都有两面性,惯性也会带来危害。生活中哪些惯性是我们希望避免的,你能举些例子吗?

学生:安全带、安全气囊、安全距离。所以我们在开车时一定要记得系好安全带,和前车保持安全距离,来防止惯性带来的伤害。

学以致用:学生分组体验,矿泉水瓶冲一冲,小球拉一拉。学生分享体验,解释生活中的物理问题。

(3)体系的完备

牛顿的《自然哲学之数学原理》为经典力学规定了一套基本概念,提出了力学三定律,从而使经典力学成为一个完整的理论体系。可见牛顿第一定律是经典力学的基石,也是人类整个自然观的基石。

课后研究性课题:惯性系、中国古代物理学史。话本剧:跨越时空的对话。