加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

摘要:以“车板”模型为例,选取该模型的一系列典型变式题,进一步挖掘它的内涵,体会命题者的意图,同时也为以后的实验习题教学提供参考.

关键词:“车板”模型 应用 教学启示

2012年高考已落下帷幕,细细研读江苏卷,不难发现力学实验题的命制延续了前几年试题的特点,总体表现为:立足基础、熟中见新、突出能力,即依托基本器材或实验,进一步纵、横挖掘或拓展,考查对实验原理方法的领悟情况、灵活运用学过的实验方法探究新实验的能力.本文就以2012年江苏卷力学实验题的“车板”模型为例,采撷几例近几年来涉及该模型的典型变式题,进一步挖掘它的内涵,体会命题者的意图,同时也为以后的实验习题教学提供参考.

2012年高考已落下帷幕,细细研读江苏卷,不难发现力学实验题的命制延续了前几年试题的特点,总体表现为:立足基础、熟中见新、突出能力,即依托基本器材或实验,进一步纵、横挖掘或拓展,考查对实验原理方法的领悟情况、灵活运用学过的实验方法探究新实验的能力.本文就以2012年江苏卷力学实验题的“车板”模型为例,采撷几例近几年来涉及该模型的典型变式题,进一步挖掘它的内涵,体会命题者的意图,同时也为以后的实验习题教学提供参考.

一、模型构建

如图1,由器材“带定滑轮的长木板,打点计时器,交流电源,小车,纸带,托盘和砝码(或是沙和沙桶)及细线等”构成了力学实验中最常见、最实用的“车板”模型装置.

二、模型应用

应用一 测量动摩擦因数

应用一 测量动摩擦因数

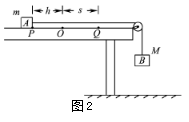

例1 (2012年高考江苏卷)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图2所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.

(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.

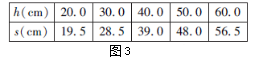

(2)请根据图3所示的实验数据作出s-h关系的图象.

(2)请根据图3所示的实验数据作出s-h关系的图象.

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s -h图象可计算出A 块与桌面间的动摩擦因数

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s -h图象可计算出A 块与桌面间的动摩擦因数![]() = .(结果保留一位有效数字)

= .(结果保留一位有效数字)

(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致![]() 的测量结果 (选填“偏大”或“偏小”).

的测量结果 (选填“偏大”或“偏小”).

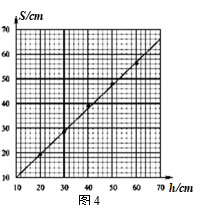

解析 (1)A释放后会撞到滑轮的主要原因是A在B的牵引下运动到O点时速度过大,故可减小B的质量或增加细线的长度(或增加A的质量;降低B的起始高度等);(2)见图4;(3)对PO过程,考虑A、B,由能量守恒知:![]() ;B落地后,对A由动能定理知:

;B落地后,对A由动能定理知:![]() ;由以上两式得:

;由以上两式得:![]() ,从图4求出图线斜率代入,得

,从图4求出图线斜率代入,得![]() ;(4) 若考虑滑轮轴的摩擦,则有一部分机械能转化成滑轮轴的内能,在第(3)问中计算时把这部分能量也当做是A与板摩擦产生的内能,所以测量结果偏大.

;(4) 若考虑滑轮轴的摩擦,则有一部分机械能转化成滑轮轴的内能,在第(3)问中计算时把这部分能量也当做是A与板摩擦产生的内能,所以测量结果偏大.

点评 本题以传统装置为背景,将连接体问题、能量问题、功能关系等高中物理的重点知识糅合在同一个实验中,是对本装置的一个横向拓展,很好的考查了学生对实验原理的理解;利用图像法进一步考查学生的数据处理能力,同时结合函数表达式理解“非常规”图像,考查了数形结合处理问题的思想方法;实验中的第(1)问是一开放性问题,它为培养学生的发散思维能力、发展学生个性提供了广阔的空间,这也是近几年江苏卷实验板块的一大亮点.

应用二 探究速度随时间的变化规律

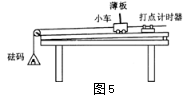

例2 (2010年高考江苏卷)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图5所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.

例2 (2010年高考江苏卷)为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图5所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.

(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车 (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.

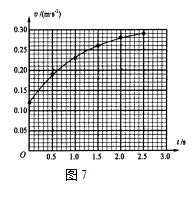

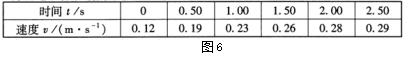

(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如图6:请根据实验数据作出小车的v-t图像.

(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如图6:请根据实验数据作出小车的v-t图像.

(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大,你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.

解析 (1)之前;(2)根据记录的数据,选择合适的标度,由描点法可得如图7所示的v-t图象;(3)同意.由图可知,运动中小车速度越大时,加速度越小,即合力变小,空气阻力变大.

点评 本题是“探究加速度与力、质量关系”实验的延伸,考查了实验的规范操作、图像法处理数据及图像识别、分析能力,同时又体现了牛顿运动定律解题的思维方法.在本题中,要求学生通过对图像的观察,能还原出实际的运动情景,结合图像分析过程.

应用三 探究物体加速度与力、质量的关系

例3 (2009年高考江苏卷)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如上文图1所示.

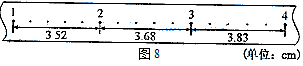

(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图8所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=__m/s2.(结果保留两位有效数字)

(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图8所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=__m/s2.(结果保留两位有效数字)

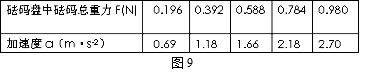

(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如图9:

(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如图9:

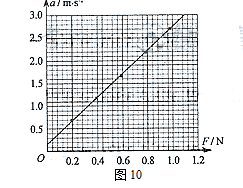

请根据实验数据作出a-F的关系图像.

(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点,请说明主要原因.

解析 本实验的研究对象是整个系统,将车内的砝码转移到托盘中,就保证了系统的总质量不变,![]() ,可见a-F图象斜率的物理意义是

,可见a-F图象斜率的物理意义是![]() ,系统的合外力就等于所悬挂砝码盘和盘中砝码的总重力mg,不必再满足M≫m这样的条件(这是与传统实验的一大区别),具体解答:(1)由纸带可得加速度

,系统的合外力就等于所悬挂砝码盘和盘中砝码的总重力mg,不必再满足M≫m这样的条件(这是与传统实验的一大区别),具体解答:(1)由纸带可得加速度![]() =0.15m/s2;(2)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,描点、拟合得图10所示a-F的关系图像;(3)从上面分析可知,系统的合外力是砝码盘和盘中砝码的总重力mg,而图10中的F仅是砝码的总重力,没有考虑砝码盘的重力.

=0.15m/s2;(2)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,描点、拟合得图10所示a-F的关系图像;(3)从上面分析可知,系统的合外力是砝码盘和盘中砝码的总重力mg,而图10中的F仅是砝码的总重力,没有考虑砝码盘的重力.

点评 本题是对传统“探究加速度与力、质量关系”实验的一次突破性变革,在同一器材条件下,变更研究对象(从以小车为对象到以整体为对象),巧妙的将系统误差化解于无形中,要求学生对原实验原理有较好的理解和新情景中的分析能力和迁移能力.

应用四:探究动能定理

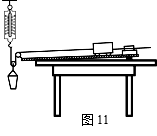

例4 某学习小组的同学想要利用图11所示装置探究“动能定理”.实验操作时,当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的沙桶时,释放桶,滑块处于静止状态.若要完成该项实验,则:

例4 某学习小组的同学想要利用图11所示装置探究“动能定理”.实验操作时,当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的沙桶时,释放桶,滑块处于静止状态.若要完成该项实验,则:

(1)你认为还需要的实验器材有 .

(2)![]() 进行实验操作时,首先要做的步骤是 .

进行实验操作时,首先要做的步骤是 .

(3)在(2)的基础上,往沙桶中装入适量的细沙,让沙桶带动滑块加速运动,读出弹簧秤上的示数为F,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点A、B,测出这两点的间距L和这两点的速度大小vA与vB(vA< vB).则本实验最终要验证的数学表达式为 (用题中的字母和测量得到的物理量字母表示).

解析 (1)实验中,还需天平和刻度尺,测滑块的质量M和位移;(2)平衡摩擦力,其目的是让绳上拉力成为小车的合力,简化实验;(3)由动能定理知,须证明![]() 成立.

成立.

点评 本实验的亮点在于弹簧秤的读数就是绳对滑块的真实拉力,可消除系统误差,是对传统实验方案的改进.这样的变化,使试题更贴近学生的生活,既考查原实验的条件,又考查了学生在新情景下的分析、评估实验的能力,培养了学生的创新意识.

应用五:验证机械能守恒定律

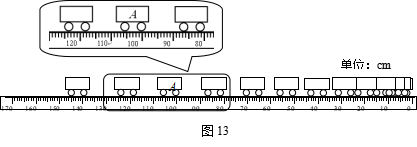

例5 某同学用图12所示装置探究机械能守恒定律.设水平桌面边缘带有最小分度为厘米的刻度,小车通过不可伸长的细线跨过小滑轮与钩码相连.起初小车静止桌面右端,车的左端刚好与桌面上10.0cm处刻度对齐,钩码到地面的距离大于小车到滑轮的距离.启动频闪摄影系统后,释放钩码,小车在钩码的牵引下,由静止开始沿水平桌面运动,图13是实验中得到的频闪照片的一部分.已知小车质量M =200g,钩码质量m=50g,闪光频率f=10.0Hz,重力加速度g=9.80m/s2.

例5 某同学用图12所示装置探究机械能守恒定律.设水平桌面边缘带有最小分度为厘米的刻度,小车通过不可伸长的细线跨过小滑轮与钩码相连.起初小车静止桌面右端,车的左端刚好与桌面上10.0cm处刻度对齐,钩码到地面的距离大于小车到滑轮的距离.启动频闪摄影系统后,释放钩码,小车在钩码的牵引下,由静止开始沿水平桌面运动,图13是实验中得到的频闪照片的一部分.已知小车质量M =200g,钩码质量m=50g,闪光频率f=10.0Hz,重力加速度g=9.80m/s2.

⑴用x表示小车从静止起运动到A点过程中通过的位移,vA表示小车运动至A点时的速度,若在误差允许的范围内,有公式 成立(用题中所给字母表示),就可说明在此过程中由小车和钩码组成的系统机械能守恒.

⑵由频闪照片上的数据,可得小车到达A位置时系统的动能EK = J,小车从静止开始运动到A位置的过程中,钩码减少的重力势能Ep= J.(结果均保留三位有效数字)

⑶实验操作及测量均正确,经反复实验,数据几无变化.说明在此运动过程中系统机械能 (填“守恒”或“不守恒”),得此实验结果的主要原因应是 .

解析 ⑴实验的对象为系统,若机械能守恒,应满足![]() ; ⑵0.425-0.435,0.475-0.485;⑶不守恒,没有完全平衡小车、钩码运动过程中受到的摩擦阻力.

; ⑵0.425-0.435,0.475-0.485;⑶不守恒,没有完全平衡小车、钩码运动过程中受到的摩擦阻力.

点评 本题是多个考点的高度综合.即考查了长度测量仪器——刻度尺的读数,又利用刻度尺、频闪摄影系统替代打点计时器,考查了学生审题、提炼模型的能力,利用“车板”模型探究系统机械能守恒,进一步挖掘了基本器材的功用,同时也是对验证机械能守恒实验的一大拓展.

三、教学启示

以上5例均选自近几年江苏高考试题或模拟试题,具有一定的代表性.分析这些试题可以发现对“车板”模型的考查主要有两个趋势:趋势一,纵向挖掘,对课本实验的深度加工,着重考察学生对实验原理的理解和新情景下的探究能力;趋势二,横向拓展,进一步开发该模型的功用,考查学生的迁移能力.

要处理好这类问题,首先必须重视教材中的基本实验(包括演示实验和探究实验),因为教材上的实验担负着阐述某一类问题的基本思想和方法,但在再认识的过程中,需要做到重视教材但不拘泥于教材,即必须带着问题对教材原实验重新审读,找原理和方法的优缺点,通过比较多种实验方法之间的异同,从本质上真正理解和把握实验原理;其次,在实验习题教学中还可以基本器材为基准点向外延伸,拓展它的实验功能,通过比较同一器材在不同实验中的运用,认识每个实验的不同原理和器材在不同情境中的功用。这样以点带面、从面归于点的方式,既可理清实验的脉络,又可帮助学生形成知识的网络,从而进一步培养学生的分析、探究能力和迁移能力.