加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

选择题巧解方法漫谈

选择题作为高考的固定题型,具有试题表述简洁、知识覆盖广泛、方法考查多样、思维容量较大等特征。研读各地物理高考卷选择题,可以发现选择题涉及的复杂运算不多,更注重考查同学们对基本模型的理解和构建、基本方法的运用。选择题是同学们临场应答面对的第一类题,熟悉、理解各种方法,既有助于正确、快速的解答选择题,也为后面实验题和计算题的解答留足了时间,更是获取高分的基石。

1 数形结合思想

例1 如图1甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O在竖直面内做圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为FT,拉力FT与速度的平方v2的关系如图乙所示,图像中的数据a和b以及重力加速度g都为已知量,以下说法正确的是( )。

例1 如图1甲,小球用不可伸长的轻绳连接绕定点O在竖直面内做圆周运动,小球经过最高点的速度大小为v,此时绳子拉力大小为FT,拉力FT与速度的平方v2的关系如图乙所示,图像中的数据a和b以及重力加速度g都为已知量,以下说法正确的是( )。

A.数据a与小球的质量有关

B.数据b与小球的质量无关

C.比值 只与小球的质量有关,与圆周轨道半径无关

只与小球的质量有关,与圆周轨道半径无关

D.利用数据a、b和g能够求出小球的质量和圆周轨道半径

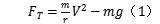

解析 ①在最高点处,重力和绳子上拉力的合力提供向心力,则有mg+FT=m 。变形得

。变形得 。②当v2=a时,此时绳子的拉力为零,得v2=gr,解得a=gr。③当v2=2a时,代入,得b=mg。④由表达式(1)知图线的斜率k=

。②当v2=a时,此时绳子的拉力为零,得v2=gr,解得a=gr。③当v2=2a时,代入,得b=mg。④由表达式(1)知图线的斜率k= =

= ,与小球的质量有关,与圆周轨道半径也有关。⑤结合上述分析可知,若a、b和g已知,则r=

,与小球的质量有关,与圆周轨道半径也有关。⑤结合上述分析可知,若a、b和g已知,则r= ,m=

,m= 。故D正确。

。故D正确。

点评 “数形结合”即从数学表达式的角度去理解形状特征。通常是从某个物理原理出发,尝试推导y轴物理量随x轴物理量的变化关系。如例1依据牛顿第二定律和圆周运动知识,推导FT与v2的函数关系式,由“数”的形式理解“图”的斜率、截距等物理意义。

2 比较思想

2 比较思想

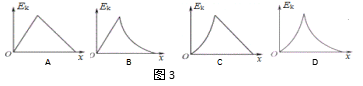

例2 如图2所示,一小物块由静止开始沿斜面向下滑动,最后停在水平地面上。斜面和地面平滑连接,且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中,物块的动能与水平位移x关系的图象是( )。

解析 ①当物体在斜面上运动时,将x轴代表的物理量——水平位移等分,则相等的水平位移必有相等的斜面位移(如图4所示),且物体在斜面上下滑时,受力恒定,则合力做功相等。故等x必有相等动能改变量。②同理可以判断物体在水平面上运动时,物块的动能与水平位移x变化的关系。故A正确。

解析 ①当物体在斜面上运动时,将x轴代表的物理量——水平位移等分,则相等的水平位移必有相等的斜面位移(如图4所示),且物体在斜面上下滑时,受力恒定,则合力做功相等。故等x必有相等动能改变量。②同理可以判断物体在水平面上运动时,物块的动能与水平位移x变化的关系。故A正确。

点评 本题以“等位移”为比较的标准,适当“补线”,通过比较、结合定性分析,几乎可以“秒解”。当然,本题也可以利用“数形结合”求解。

3 对象选择

例3 如图5所示,两个相同的木模质量均为m,靠三根竖直细线连接,在水平面上按一 个“互”字型静置,上方木模呈现悬浮效果,这是利用了建筑学中的“张拉整体”(Tensegrity)结构原理.图中短线a上的张力F1和水平面所受压力F2满足( )。

个“互”字型静置,上方木模呈现悬浮效果,这是利用了建筑学中的“张拉整体”(Tensegrity)结构原理.图中短线a上的张力F1和水平面所受压力F2满足( )。

A.F1>mg,F2<2mg

A.F1>mg,F2<2mg

B.F1>mg,F2=2mg

C.F1<mg,F2<2mg

D.F1<mg,F2=2mg

解析 ①以整体为研究对象,可知地面给装置的支持力与整体的重力平衡,由牛顿第三定律可知,F2=2mg。②求解短线a上的张力时,以上面的木模为研究对象,对其受力分析可知,上面的木模受重力、两根长线对其向下的拉力、短线a对其的向上的拉力,由此可得F1>mg。故B正确。

点评 这道试题以建筑学中的“张拉整体”结构为背景,考查了在受力分析中的“整体法和隔离法”的选择。该类问题是高考中的热点和难点,在历年的各地高考卷中均有所涉及。解决这类问题的关键在于对象的选择,对象选择的好,可以将问题化繁为简,化难为易。

4 对称思想

例4 小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动,取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向,下列速度和位置的关系图象中,能描述该过程的是( )。

解析 “小球与地面碰撞后回到原高度”,意味着忽略空气阻力和碰撞的能量损失,则小球在空中的运动具有对称性。研究上升过程,设碰撞后的瞬时速度为 ,由于是以小球的落地点为原点建立的坐标系且竖直向上为正方向,则向上运动过程中经过的某一位置的坐标即上升过程的位移,由运动学公式可知

,由于是以小球的落地点为原点建立的坐标系且竖直向上为正方向,则向上运动过程中经过的某一位置的坐标即上升过程的位移,由运动学公式可知 ,变形得

,变形得 。故A正确。

。故A正确。

点评 对称思想就是利用物理对象、现象、过程等具有对称性的特点来解答问题。如例4中,就是利用运动过程的对称性来判断,然后再依据“数形结合”或“比较思想”选出合适答案。

5 图图转换

5 图图转换

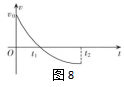

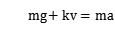

例5 将小球以大小为

的初速度竖直上抛,受到的空气阻力大小与其速率成正比,t1时刻到达最高点。下落过程中小球一直加速,t2时刻落回抛出点。下列说法中正确的是( )。

的初速度竖直上抛,受到的空气阻力大小与其速率成正比,t1时刻到达最高点。下落过程中小球一直加速,t2时刻落回抛出点。下列说法中正确的是( )。

A.t1时刻小球的加速度为零

B.小球运动过程中加速度逐渐变大

C.小球上升过程中与下降过程中受到的空气阻力冲量大小相等

C.小球上升过程中与下降过程中受到的空气阻力冲量大小相等

D.小球上升过程中与下降过程中受到的空气阻力冲量大小不相等

解析 ①分别对上升过程和下降过程中的小球受力分析,如图7。最高点处, ,a=g,A错误。②上升过程中,

,a=g,A错误。②上升过程中, ,该过程中v变小,a变小;下降过程中,

,该过程中v变小,a变小;下降过程中, ,v变大,a变小,B错误。③对于C、D选项的判断,可以采用微元+求和法,但该种方法对数学要求较高。如图8所示,我们不妨做出小球的v-t图(以向上为正方向),图像上面积表示上升和下降的两段位移,两段位移大小相等。然后通过变换纵坐标,将“v”变成“f=kv”,这样“v-t图”变成了“f-t图”,面积就变成了阻力的冲量大小,由此可以判断C正确。

,v变大,a变小,B错误。③对于C、D选项的判断,可以采用微元+求和法,但该种方法对数学要求较高。如图8所示,我们不妨做出小球的v-t图(以向上为正方向),图像上面积表示上升和下降的两段位移,两段位移大小相等。然后通过变换纵坐标,将“v”变成“f=kv”,这样“v-t图”变成了“f-t图”,面积就变成了阻力的冲量大小,由此可以判断C正确。

点评 将给定的图像转换成运动情景图,有助于学生清晰的理清思路便于快速分析问题;将运动情景图转换成其它特定的图像,往往可以化繁为简。

点评 将给定的图像转换成运动情景图,有助于学生清晰的理清思路便于快速分析问题;将运动情景图转换成其它特定的图像,往往可以化繁为简。

6 割补思想

例6 已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图9所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox为通过半球顶点与球心O的轴线,A、B为轴上的点,且AO=OB,则下列判断正确的是( )。

A.A、B两点的电势相等

B.A、B两点的电场强度不相同

C.点电荷从A点移动到B点,电场力一定做正功

D.同一个负电荷放在B点比放在A点的电势能大

解析 ①补上左半个球壳使之成为一个均匀带电球壳,根据题意可知,A、B两点的合场强为零。设左、右半球在A点产生的场强大小分别 ,则

,则 ,在B点产生的场强大小分别

,在B点产生的场强大小分别 ,则

,则 。根据对称性可知,

。根据对称性可知, ,由此可得

,由此可得 ,即A、B两点的电场强度相同。②根据A、B两点的电场强度方向可知,x轴上电场线方向向右,则A点的电势高于B点的电势,故A错误,D正确。③将点电荷从A点移动到B点,由于电性未知,功的正负无法判断。综上,应选D。

,即A、B两点的电场强度相同。②根据A、B两点的电场强度方向可知,x轴上电场线方向向右,则A点的电势高于B点的电势,故A错误,D正确。③将点电荷从A点移动到B点,由于电性未知,功的正负无法判断。综上,应选D。

点评 “割补”,就是将一个事物(或过程)分割成若干个子部分然后再加以串接、补全后,进行研究的一种思想方法。例6的解答关键是判断清楚半圆环在AB连线上的电场分布情况。将半球壳补成一个完整的球壳,依据题干“均匀带电球壳内部电场强度处处为零”,即可做出判断。

7 极限法

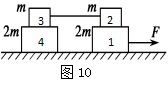

例7 如图10所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对3木块的最大拉力为( )。

例7 如图10所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对3木块的最大拉力为( )。

A.  B.

B.  C.

C.  D. 3μmg

D. 3μmg

解析 本题中有静摩擦力的接触面有两处,1、2间和3、4间。在四个木块一起向右加速度过程中,将2、3、4三块木块看成一整体,1给2的静摩擦力提供这三者的加速度,则 ;对第4块木块分析,3对4的静摩擦力提供第4块木块的加速度,则

;对第4块木块分析,3对4的静摩擦力提供第4块木块的加速度,则 ;显然,

;显然, ,则必是1、2间先发生相对滑动。绳的拉力最大时,1与2间的摩擦力刚好为最大静摩擦力μmg,以2、3、4三块为研究对象,

,则必是1、2间先发生相对滑动。绳的拉力最大时,1与2间的摩擦力刚好为最大静摩擦力μmg,以2、3、4三块为研究对象, ;对3、4木块构成的整体有

;对3、4木块构成的整体有 。解得:

。解得:  。

。

感悟 本题应属于连接体中的难题。解题中,采用极限思维,判断临界状态,灵活应用整体法,巧妙选用对象,才能速解该题.

8 图像法

8 图像法

例8 如图11所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线。已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以出速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2。则( )。

A.v1=v2 ,t1>t2 B. v1<v2,t1>t2 C. v1=v2,t1<t2 D. v1<v2,t1<t2

A.v1=v2 ,t1>t2 B. v1<v2,t1>t2 C. v1=v2,t1<t2 D. v1<v2,t1<t2

解析 小球在运动过程中机械能守恒,故先后两次到N点处速率相同;过程中,小球重力沿轨道切线方向的分力提供切向加速度从而改变速率,则 ,即加速度与

,即加速度与 角有关,同时依据初、末速率相等、路程相等以及加速度变化的规律,定性作出速率-时间图,如图12。

角有关,同时依据初、末速率相等、路程相等以及加速度变化的规律,定性作出速率-时间图,如图12。

点评 解答时,注重过程中受力分析,定性或利用牛顿第二定律定量得出加速度的变化情况,而这一情况又直接反映为速率-时间图上斜率的变化;注重初、末速率的分析,这一情况直接影响着图线的起始点和回归点;明确速率-时间图上,图线和时间轴包含的面积表示为路程。

9 尺规作图法

9 尺规作图法

例9 如图13所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.在小球由A到B的过程中( )。

A.加速度等于重力加速度g的位置有两个

B.弹簧弹力的功率为零的位置有两个

C.弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功

D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离

D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离

解析 由题意知,球在A点时弹簧处于压缩状态,球在B点时弹簧处于伸长状态,且两处弹簧的形变量相等。过O点作三条辅助线,如图14,其中OC垂直杆,A、D两点关于C点对称,所以D点弹簧仍处于压缩状态,故弹簧原长处必位于D、B两点间,设E点为弹簧原长处:①加速度等于重力加速度g的位置有两个,一个位置为C点,一个位置在弹簧原长处E点。②弹簧弹力的功率为零的位置有3个,在A点处速度为零,C点处弹簧弹力与速度垂直,弹簧原长处E点处弹簧弹力为零,则弹簧弹力功率为零。③系统在A、B两位置时的弹性势能相等,故小球由A到B的过程中,系统弹性势能改变量为零,则弹簧对小球做的总功为零。④D选项较为复杂,为了便于解答,可以采用尺规作图法。对照图14,按实际的长度关系,用刻度尺量出OD、OB的长度,由于弹簧在D处的压缩量和在B处的伸长量相等,则弹簧的原长应等于OD和OB两者长度总和的一半.从O点开始作第三条辅助线OE,OE的长度就等于弹簧的原长,最后用刻度尺量出DE、EB的长度比较即可.

点评:尽管尺规作图法蕴含的思维方法不多,但该法的简洁、迅速、思维要求低是它最大的特点.对于临场考试、作答选择题时,该法不失为一种特殊的好方法。

10 模型等效法

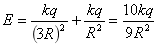

例10 如图15,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线 上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量) ( )。

上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q的固定点电荷.已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量) ( )。

A. B.

B. C.

C. D.

D.

解析 由于b点处的场强为零,则带电圆盘和a点处点电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反.从等效思想看,可以将带电圆盘看成是一个电荷量也为q的点电荷.这样就构建了等量同种点电荷模型.在d点处,等效双点电荷模型产生的合场强为 .

.

点评 等效建模法是指从不同模型间的等同效果出发通过联想,把陌生的、复杂的、用常规手段不易解决的问题转化为一个较为熟悉或简单的模型的方法,从而快速解答。

当然,解答选择的方法很多,除了以上列举出来的10种,还有逆向思维、特殊值法、单位验证、假设法、排除法、估算法等。在平时的学习过程中,同学们有意识的去总结归纳,必将有助于选择题的快速、正确解答。