加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

——理论和实践的碰撞

李文洁

【教材分析】

本课上承《第一次世界大战和战后格局》,下启《亚非拉民族民主运动的高涨》,这一时期的世界格局急剧变化,十月革命是第一次世界大战的“果”,又是战后世界格局变化的“因”,其社会主义实践对后来的资本主义、社会主义国家的经济建设都具有重大影响。【学情分析】

高一学生在初中学习时已有初步了解,但未形成完整的知识体系,对历史事件的理解不够深刻,缺乏历史解释与史料实证素养。

【教学目标】

1.唯物史观:通过分析列宁主义形成的历史条件和俄国十月革命的历史背景,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。

2.时空观念:通过绘制时间轴,认识十月革命与苏联的社会主义建设实践所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

3.历史解释:通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,通过二月革命和彼得格勒武装起义等事件识记十月革命的过程,提高学生解释分析历史事件的能力。

4.史料实证:通过历史资料提出问题,列表比较战时共产主义、新经济政策、苏联模式,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

5.家国情怀:通过学习认识世界上第一个社会主义国家的建立对俄国和世界的历史意义,联系中国的改革开放,认识社会主义制度的优越性,坚定改革开放。

【教学重点难点】

1.重点:俄国十月革命的爆发的背景和意义

2.难点:苏联建设社会主义的探索和实践

【自主学习】

任务一:根据课本内容整理第一子目“列宁主义的形成”与第二子目“十月革命的胜利”的重要事件时间轴及各事件的具体内容。

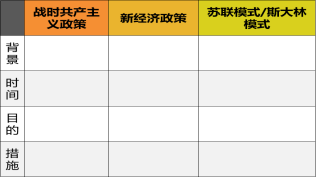

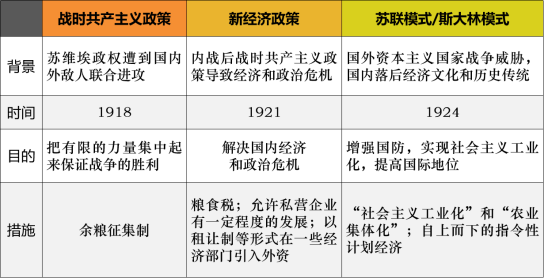

任务二:根据课本第三子目“苏联建设社会主义的实践”,完成表格内容。

【新课讲解】

导入:社会主义理论的发展历经四个阶段,从空想到科学,从理论到实践,从理想到现实,从一国到多国。马克思主义的诞生与巴黎公社运动实现了前两个阶段,巴黎公社虽然失败了,它却丰富了马克思主义,也为后来的工人运动提供了经验教训。那么真正实现社会主义理论并再一次丰富完善的实践是什么?今天我们就来学习第15课。

第一篇 社会主义的理论与革命——从列宁主义到十月革命

一、俄国现实国情

学习探究1:根据材料,分析俄国革命的背景。

材料一:1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的十一分之一,德国的八分之一。俄国存在严重的封建农奴制残余,农村保留有贵族大地主土地所有制和封建剥削形式。

——王斯德《世界现代史》

背景:1.俄国社会经济落后,农奴制残余和沙皇专制阻碍了俄国资本主义的发展。

教师补充:正式因为俄国这种经济和制度上的落后使得列宁认为:俄国是帝国主义链条中最脆弱的一环。

材料二:俄国无产阶级受剥削特别严重,工作时间一般长达10多个小时,但工资低微。布尔什维克党领导工人阶级进行不懈的斗争,并在斗争中越来越坚强,越来越壮大。

——王斯德《世界现代史》

背景:2.俄国无产阶级深受压迫,组织性和战斗性强。

教师补充:帝国主义国家在经济上出现了垄断组织,银行和工业资本的融合金融寡头和国家资本输出,这是生产力极度发达的时代,但是经济上的发展却导致了政治上的不断僵化,资产阶级和无产阶级的矛盾日益深化,所以列宁认为是资本主义主义发展的最高阶段,是无产阶级社会革命的前夜。

材料三:因为参加一战,在1917年,农村劳动力减少47.4%,粮食收获量减少四分之一。参战造成300万难民无家可归,缺衣少食。很多人在战争中断送生命、受伤致残和死于瘟疫。因为饥荒,1916年罢工1500起,参加人数超过100万。农村头5个月就有510次起义。 ——王斯德《世界现代史》

背景:3.一战激化了俄国的矛盾。

教师补充:19世纪末20世纪初俄国资本主义发展到帝国主义阶段,但存在大量封建残余,在西方列强中处于落后地位。沙皇专制度下,社会矛盾尖锐,是帝国主义一切矛盾的焦点。这么激烈的矛盾自然需要一个爆发点,封建地主的倒行逆施引起了全国人民的愤怒,俄国人民要求的土地、和平与面包无法被满足,于是资产阶级和无产阶级共同发动了二月革命,推翻了罗曼洛夫王朝,大家要注意二月革命的性质,革命的性质是由推翻内容决定的,二月革命推翻的是封建政权,所以二月革命是资产阶级革命。

二月革命推翻了俄国沙皇的统治后,形成临时政府和彼得格勒工兵代表苏维埃两个政权并存的局面,当时彼得格勒工兵代表苏维埃领导人认为,俄国无产阶级尚无能力管理国家,便与资产阶级临时政府达成协议,将政权交给临时政府,自己则处于次要地位。

可是资产阶级临时政府一没有退出一战,满足人们对和平的需求。二没有进行土地改革,满足人们对土地的需求。三没有开始救济,满足人们对食物的需求并且残酷的镇压了人民的反抗行动。无产阶级和资产阶级的矛盾逐渐成为了主要矛盾。无产阶级需要一个能真正领导他们的人,而这个人就是列宁。

结合当时俄国的国情,俄国的封建势力不强,无产阶级则因为资本主义的发展而实力大增,英国等欧洲国家的无产阶级实力也很强,所以列宁认为:社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。因此他在四月提纲指明了方向:①提出将俄国革命从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的任务。②明确提出“不给临时政府以任何支持”和“全部政权归苏维埃”的口号,争取以和平方式取得政权。

资产阶级临时政府继续战争,彼得格勒工人和士兵举行游行示威,要求“全部政权归苏维埃”。临时政府镇压示威群众,公开反对革命,两个政权并立局面结束。七月流血事件证明了用和平手段夺取政权的尝试已经失败,在他的领导下1917年11月7日彼得格勒工人发动武装起义,推翻资产阶级临时政府,夺取政权。因为这个时间是俄历十月二十五日,所以称为十月革命,因为这场革命推翻的是资产阶级政权,所以这场革命的性质是无产阶级革命。

学习探究1:根据材料并结合所学,分析俄国革命的历史意义。

材料一 十月革命产生了一种具有“世界性影响的新的思想意识”,还“深刻影响了战后数十年世界历史模式”。俄国不再是西欧资本主义的仿效者,而是世界历史的引领者。

——美.斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了中国的也帮助了全世界的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。 ——毛泽东

历史意义:1.十月革命建立了人类历史上第一个无产阶级领导的国家,打破了资本主义一统天下的世界格局,出现了资本主义和社会主义两种社会制度并存和竞争的局面;实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃,开辟了人类探索社会主义道路的新纪元。

2.十月革命沉重打击了帝国主义对世界的统治,极大地鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争,改变了20世纪的世界格局。从此,两种社会制度的并存与竞争,成为世界历史的重要内容。

教师引导:十月革命结束了,现在横在无产阶级面前的最根本问题什么?是如何巩固政权,如何治理国家的问题。

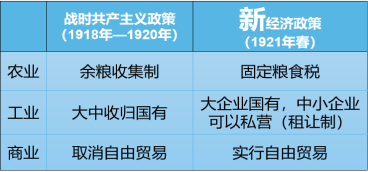

第二篇 社会主义的理论与建设——从余粮收集制到斯大林模式

教师引导:理论与实践是一个相互印证的过程,实践是检验真理的唯一标准,十月革命后苏维埃政权初步建立,政治上:成立布尔什维克党领导的苏维埃政权。外交上:颁布《和平法令》,签署《布列斯特合约》,同德奥议和,退出一战。经济上:将银行、铁路、大工业企业收归国有;颁布《土地法令》,没收地主、寺院土地,分配给农民进行耕种。和平的问题和土地的问题都得到相应的解决,那面包呢?面对国内外敌对势力武装干涉,新生政权又该如何稳固?我们一起来看看大家的预习情况。

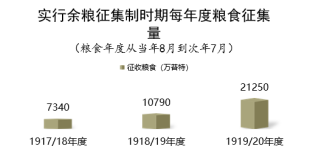

教师补充:三年国内战争下的战时共产主义以政策有没有起到它应有之义?

学思之窗:……我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。

——列宁《论粮食税》《列宁全集》第41卷

积极影响:保证前线的粮食供应,取得军事斗争的胜利,巩固了新生政权。

教师补充:马克思说:要在高度生产力发达的基础上建立社会主义实行公有制、经济计划和按劳分配,取消商品生产和货币,而在当时,俄国的国情是经济残破、小农生产为主,生产力和生产关系不适配,采取强行征收的方式去征收粮食,农民的口粮和种子都不一定能保住,有些人宁愿把牲畜宰杀也不愿意上缴,1921年俄国爆发了50多场大规模的农民起义,所以战时共产主义产生了什么样的消极影响呢?

材料:1921年春,不满情绪日益增长并开始诉诸行动。俄国爆发了50多起大规模的农民暴动。工人阶级也对苏维埃政权产生了怀疑和失望。军队的状况也十分糟糕,士兵不满情绪日益增长,喀琅施塔得事件的发生与彼得格勒工人的罢工和骚动息息相关。

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

消极影响:损害农民利益,挫伤农民生产积极性,导致战后的经济和政治危机。

教师补充:三年内战结束了,国内战争胜利了,一直被忽视的农业问题终于导致了一场大饥荒,农民的日子过不下去,工人因为长久不开工也没好日子过,这些矛盾的激化最终导致了海军基地的军事政变,士兵们只希望苏维埃政府能够悔过便愿意举枪投降,而等待他们的却是血腥的镇压。在这样的国家,首先要解决什么样的问题呢?(粮食的问题、经济的问题)列宁对人民的生活十分同情,他开始反思苏俄的政策并且最终制定了新经济政策,可苏维埃党内大部分却仍然是马列主义者,这也给最后政策的取消埋下了伏笔。

材料:“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去……” ──转引自王斯德《苏联兴亡史》

教师补充:从战时共产主义政策的内容不难看出,其采用单一公有制,希望能够直接过渡到社会主义,然而已经失败,那么新经济政策这种采取市场进行调控国家资本主义能否推动苏俄经济的恢复发展呢?

合作探究:

问题1:结合罗斯福新政列宁的这种“退”是真的退回到资本主义吗?你怎么理解?

问题2;列宁的这种“退”是对马克思主义的背叛吗?

资本主义采用市场的根本目的是为了资本的进一步集中,列宁采取市场的根本目的在于促进社会生产力的提高而不在于发展资本主义的发展。所以从横向角度看:是对资本主义市场经济文明的借鉴与吸收(市场与货币关系)。从纵向角度看:这是一种联系实际的马克思主义理论的创新。

教师补充:根据这两张图片,我们明显可以看出粮食与工业的产量发生了质的变化,苏俄缺粮的状况开始有了好转。新经济政策恢复和发展了国民经济,巩固了苏维埃政权,是一条过渡到社会主义的正确道路。

在新经济政策下,苏联快速发展,在1922年苏联成立,但仅仅两年后,列宁就去世了。我们刚才说到了苏维埃党内有很多的人还是原马克思主义者,列宁的接班人斯大林就是其中之一,但他取消新经济政策并不是只是因为他的个人原因,1924年的苏联正处于列强的层层包围中,一战刚刚结束,列宁等人所期望的以十月革命引爆西方发达资本主义国家进行社会主义革命的愿望也流产了,资本主义各国都对这个新生的社会主义国家馋涎欲滴。而当时苏联的教育水平人均胎教肄业,很少有家庭有条件去攻读小学学位。在这样的条件下,斯大林毅然建立起了以计划经济、社会主义工业化和农业集体化为基本内容的苏联模式,那么苏联模式解决当时的苏联工业基础薄弱的问题了吗?

材料一 :斯大林是一个世上无出其右的最大的独裁者,他接过俄国时,俄国只有木犁,而当他撒手人寰时,俄国已拥有核武器。 ——丘吉尔

材料二:1941年,希特勒发动袭击后,苏联只用了8天时间就征集了530万人入伍,仅用4个月就建立了强大的军事工业基地。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

苏联模式的评价:

1.积极性:苏联在短时间内建立起了强大的工业基础,并为卫国战争的胜利奠定了强大的物质基础。

教师补充:是的,苏联模式重点发展重工业的确实给苏联的工业带来了春天,那么这些政策有没有局限性呢?

材料一:苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取多项办法,把农民生产的东西拿走太多……你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。 ———毛泽东

材料二:在列宁格勒生产一粒纽扣售价1卢布,那么700公里外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

──摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》

苏联模式的评价:

2.局限性:苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,影响了苏联的发展。

(表格最后整合)

【课堂总结】

综上所述,我们可以看到:苏联在探索社会主义发展道路的实践中,积累了不少成功的经验,其社会主义建设在短期内取得的巨大成就,有力地证明了社会主义制度的优越性。但是其中所存在的严重问题也是大家有目共睹的。从中我们可以认识到,在制定经济政策时,要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律,要从本国国情出发,保证农业、轻工业、重工业比例平衡,这样才能使社会主义建设稳步发展。