加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-08-01

加入时间:2023-05-22

加入时间:2023-05-22

加入时间:2023-05-22

加入时间:2023-05-22

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

【教材分析】

苏教版科学四年级上册第一单元《动物大家族》属于课标生命科学领域中年级段的课程内容,其学习目标是能描述生物的特征,能识别常见的动物类别,可以描述某一种动物(如:鱼)的共同特征,能在兴趣的驱使下设计探究方案并完成探究活动,并能在教师的引导下,对自己的探究过程、方法和结果进行反思和调整。《鱼类》是本单元的第二课,通过对鱼类的学习能更好地引领学生学习了解其他的脊椎动物。本课围绕“鱼类”核心概念展开,以“运动会报名审核”为任务驱动,融合AI技术重构学习路径。通过3D可视化骨骼模型、即梦AI生成动态视频等数字化工具,直观呈现鱼类脊椎结构及运动特征,破解“脊椎动物”抽象认知难点;借助希沃白板“趣味分类”游戏与智能AI学伴“豆包”的实时互动,在“鲸鱼是鱼吗”等思辨问题中激活科学推理能力。课程设计紧扣新课标,以“结构-功能”适应性为暗线,串联观察活体鱼、模型实验探究鱼鳍作用等活动,引导学生在实证中建构鱼类特征(鳃呼吸、鳍运动),并迁移至鳄鱼、章鱼等非鱼类的辨识,培养分类思维与生态保护意识,凸显“科技赋能探究、数据驱动认知”的科学教育新样态。

【学情分析】

四年级的学生在平常的生活中都有过观察鱼的行为,对于鱼是比较熟悉的,不过那些观察更多的是基于好奇心的驱使和随意性的观察行为,对鱼类特征的认知仍停留于零散经验层面(如混淆鲸、鳄鱼的类群归属)。该阶段学生处于形象思维向逻辑思维过渡期,具有三个显著特征:其一,技术敏感度高,对AI对话、3D可视化等数字化学习工具充满探究热情;其二,实证能力较弱,易受“鲸鱼是鱼”等前概念干扰,需通过“色素追踪鳃呼吸”“鱼鳍功能模型实验”等具象化探究突破认知盲区;其三,初步具备辩证思维,能通过“审核运动员身份”“实验方案可行性辩论”等任务,在“结构-功能-环境”的深度关联中发展科学论证能力。教学中紧扣“技术赋能认知迭代”理念,依托AI学伴的即时反馈、骨骼标本的具身认知,搭建“现象观察→假设验证→概念重构”的学习支架,既化解“脊椎抽象性”“鱼鳍协同性”等认知难点,又在“科技向善”“生态保护”等思辨活动中培育核心素养。

【教学目标】

1.通过识别并观察一些常见的鱼,归纳概括鱼类的共同特征;

2.通过观察鳃的结构、水进出鱼身体的情况,描述鳃的作用;

3.通过观察鱼在水中游动的情况,描述鳍的作用。

科学观念:

1. 通过观察,能准确描述鱼类的共同特征。

2. 能基于鱼类特征(用鳍运动、用鳃呼吸),区分鱼类与非鱼类(如鲸鱼、鳄鱼、章鱼等)。

科学思维:

1. 经历“观察现象→提出假设→设计实验→验证结论”的完整探究过程,发展基于证据的科学推理与论证能力。

2. 通过对比分析不同鱼类鳍的形态变化,理解“结构与功能相适应”的生命观念。

探究实践:

1. 设计并实施探究鱼鳍作用、鳃呼吸机制的简单实验,提升控制变量、数据观察等科学探究技能。

2. 在数字化学习场景中整合信息、解决问题,初步体验人工智能技术的高效性与创造性。

态度责任:

1. 通过“保护鱼类”宣传标语设计与AI海报生成活动,增强生态和社会责任感。

2. 在小组合作探究与实验方案比选中,养成尊重证据、理性思辨的科学态度,乐于分享观点并包容不同见解。

【教学重点】

归纳概括鱼类的共同特征:生活在水中、有鱼鳃、鱼鳍等。

【教学难点】

通过观察鱼的游动和呼吸,认识鳍和鳃的作用。

【教学准备】

教师材料:课件,视频。

学生材料:鱼,水槽,滴管,红色食用色素。

【教学时间】

1课时

【教学过程设计】

一、导入新课

1. 介绍本节课的智能AI学伴——豆包,并现场连线豆包,作自我介绍。

2. 教师引导:同学们,上节课大家在老师的带领下将动物运动员分成了脊椎动物和无脊椎动物,今天的参赛选手是脊椎动物中种类和数量最多的一个类群——鱼类。

3. 出示即梦AI生成的“鱼类运动会”的视频。

4. 教师:鱼类运动会的消息一经发布后,有许多动物都来报名了,我们来看一下报名信息表。大家看,有鳄鱼、河豚、鳐鱼、海豚、鲫鱼、鳜鱼、黑鱼、鲢鱼、鲸鱼、江豚、鲨鱼,连章鱼都来了,这可把主办方难住了,它们到底是不是鱼类呢?同学们今天我们将作为志愿者去到运动会会场,帮助工作人员审核运动员的身份,你们认为它们是不是鱼类呢?

5. 结合希沃白板中课堂管理中“趣味分类”游戏,邀请学生来一场“鱼类判断大比拼”活动。

6. 教师:看来同学们的观点都各不相同,那如何判断它们是不是鱼类、鱼类究竟有什么共同特征呢?今天这节课我们一起来研究。(板书课题:2.鱼类)

【设计意图】:本课以"鱼类运动会"为情境主线,通过AI技术赋能课堂教学,构建多维互动的智慧学习场域。首先借助智能学伴"豆包"实现人机对话,激发学生探究兴趣;继而运用即梦AI生成动态视频,创设真实化学习情境,实现具身认知。通过希沃白板的"趣味分类"游戏开展课堂活动,将传统知识讲授转化为沉浸式游戏化学习,在认知冲突中引发学生思考,有效落实"科学思维"核心素养。以"审核运动员身份"为任务驱动,引导学生经历"现象观察-特征分析-概念建构"的科学探究过程,既整合了脊椎动物分类的旧知,又通过问题链"如何判断鱼类特征"搭建学习支架,培养学生基于证据的科学论证能力。

二、学习新课

1. 教师:世界上现存的鱼类约有2万多种,它们生活在地球上各种水域中。

2. 出示一些常见鱼的图片(鳜鱼、黑鱼,花鲢鱼、鲫鱼、金龙鱼)。

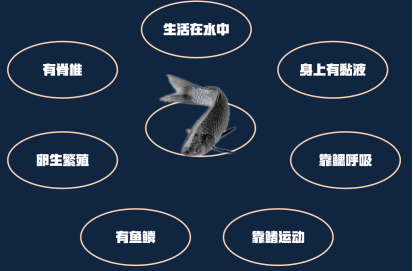

3. 学生活动。仔细观察,思考这些鱼它们具有哪些共同特征呢?把发现记录在气泡图中。

4. 用希沃白板中的放大镜功能放大图片的局部,便于学生观察鱼类的共同特征。

5. 出示蓝染技术后的鱼的骨骼,帮助学生归纳鱼类都有脊椎。

6. 教师:你们发现什么了?

7. 学生各抒己见。

生:我发现它们都有脊椎。

师:是的,鱼类是脊椎动物中种类和数量最多的一个类群。

生:我发现它们都生活在水中,身体摸上去滑滑的,有黏液。

师:是的,流线型身体结构和表面的黏液都是为了更好地适应水中生活。

生:它们都是产卵繁殖。我还发现它们表面有鱼鳞,还有许多鱼鳍。

师:是的,有鳞片和鱼鳍。

【设计意图】:本环节通过“观察-记录-归纳”的实证探究路径,引导学生从多维度建构鱼类核心特征。借助教学工具希沃白板中放大镜聚焦细节(如鳞片、黏液、卵生),结合蓝染骨骼标本的直观呈现,突破“脊椎”抽象概念的认知难点。通过气泡图结构化记录观察结果,培养科学思维与信息整合能力,再以师生对话梳理“形态-结构-功能”的适应性关系(如流线型减阻、黏液),将零散发现升华为系统概念,实现“感性观察”到“理性归纳”的思维进阶。

探究活动1:认识鱼鳍及其作用

1. 教师引导:说一说,你们对鱼鳍有哪些了解呢?

2. 学生回答。

3. 点击超链接:引导学生利用3D可视化技术探索鲫鱼的骨骼和鱼鳍。

4. 教师:那鱼鳍有什么样的作用呢?

5. 学生回答。

生1:我猜可能是为了控制方向。

生2: 我猜测可能是为了保持平衡。

6. 教师:我们怎么来探究鱼鳍的作用呢?

7. 小组讨论,分享交流。

8. 教师:有四位同学也围绕这个问题展开了讨论,我们看看他们是怎么思考的。

9. 出示图片。小红同学说:直接观察!只要仔细看各种鳍的动作就能看出它们的作用。

乐乐同学说:可以制作鱼的模型,拿模型来做实验。

小芳同学说:要想知道哪个鳍的作用,只有把那个鳍剪掉,看鱼有什么失常表现。

冬冬同学说:我看可以用细线或木板分别捆扎鱼鳍的方法,就像这样……

10. 教师:你们比较认同谁的观点?说说理由。

11. 学生回答。

12. 教师:我们来看看AI老师是怎么评价这几种实验方案的。

13. 连线智能AI学伴豆包,询问其对于这四种实验方案的评价。

14. 教师:看来大家都比较支持乐乐的观点。那我们就用这种方法来探索一下鱼鳍的作用吧!

15. 播放视频。

16. 师生小结:我们发现原来鱼在游动时,它的各种鳍是配合身体运动的,鱼在游动时,尾鳍决定运动方向,产生前进动力,胸鳍起平衡和转换方向的作用,背鳍、腹鳍起平衡作用,臀鳍协调其他各鳍的作用。鱼类是靠鳍运动的。

17.教师:但是有很多鱼为了适应生存环境的变化,它们的鱼鳍也会发生一些改变。比如说海鳗,背鳍、臀鳍与尾鳍均发达,并相连在一起。胸鳍发达,变得尖长。

比如说鳐,背鳍和尾鳍退化,尾延长或呈鞭状,胸鳍前缘与头侧相连。

比如说河豚,背鳍一个,与臀鳍相对,无腹鳍,尾鳍截型或圆形或新月型。这三种鱼类虽然它们的鳍发生了一定的改变,但是依然是依靠鳍运动的,所以都属于鱼类。

【设计意图】:本环节聚焦“鱼鳍功能探究”,以问题链驱动学生经历完整的科学探究过程。首先通过3D可视化技术观察鲫鱼骨骼与鱼鳍结构,实现抽象知识的具象化认知;继而创设“实验方案比选”思辨情境,引导学生通过小组讨论分析不同方案的伦理性与科学性,培养批判性思维与实证意识。借助AI教师对实验设计的多元评价,渗透控制变量、模型建构等科学方法,发展探究能力。通过观察特殊鱼类鳍的适应性演化案例,渗透“结构与功能相适应”的生命观念,同时回应课初“身份审核”任务,在辩证分析中深化对鱼类共同特征的理解。全流程贯穿“猜想-论证-迁移”的思维路径,融合数字技术与人机协同,体现科学探究与社会责任素养的有机统一。

探究活动2:认识鱼鳃及其作用

1. 教师:除了观察到鱼类靠鳍运动之外,同学们还观察到鱼类都有鳃。鱼鳍和鱼鳃是鱼类区别于其他动物最显著的特征。那鱼鳃结构是怎么样的呢?

2. 学生回答。

3. 出示鱼鳃的结构图,包括鳃丝、鳃耙和鳃弓。

4. 师:扒开鱼头的腮盖,就能看到红颜色的鱼鳃。鱼鳃包括鳃丝、鳃耙、鳃弓三个部分。那鱼鳃有什么作用呢?

5. 播放动图。

6. 教师:观察下这个动图,你有什么发现呢?生答。

7. 师生交流:我们发现鱼的口和腮盖后缘交替开合。这说明什么?你有什么猜测?怎么验证你的猜测?

8. 小组讨论,交流汇报。

9. 师生交流:有同学说把鱼放到水里,看看水是怎样从鱼嘴进去的?水是无色透明的,我们怎样才能看到水的流动呢?对了,可以加色素,最好是食用色素。

师:如果在整个盒子里面都加上色素,还能明显地看到水的流动吗?那该如何解决这个问题呢?对了,可以将色素滴在鱼嘴前方观察。)

师:鱼在盒子里游来游去,不乖乖听话去吸我们加了色素的水怎么办?

生:我们可以拿一个比较小的盒子,盒子的空间和鱼的身体差不多大,控制鱼身体在盒子里的运动。

对了,我们可以按照这样的实验步骤去进行探究。

10. 探究实践:研究鱼鳃的作用。

11. 学生汇报。

12. 师生小结:通过实验探究,我们发现:水流由鱼口进入,经过鳃后流出,其实水流在经过腮后流出的过程中进行了气体交换,这就是鱼的呼吸过程,鳃是鱼的呼吸器官,鱼类是靠鳃呼吸的。

13. 播放视频:鱼用鳃呼吸的过程。

14. 教师:通过探究,我们发现了鱼类有这些共同特征:有脊椎、生活在水中、身上有黏液、卵生繁殖、有鱼鳞、靠鳍运动、靠鳃呼吸等等,我们知道了鱼类都是脊椎动物,都是卵生,它们最显著的特征是有靠鳍运动和靠鳃呼吸,这是鱼类区别于其他物种的本质特征。

15. 教师:我们帮运动会主办方来审核一下报名信息吧,通过刚才的学习我们可以判断鲫鱼、鳜鱼、黑鱼、鲢鱼、河豚都是鱼类,那还有五种动物:海豚、鳄鱼、鲸鱼、鲨鱼、章鱼到底是不是鱼类呢?你能否根据它们的资料进行判断呢?

16. 出示海豚、鳄鱼、鲸鱼、鲨鱼、章鱼的资料。

17. 学生思考并交流汇报。

【设计意图】:本环节以鱼鳃结构与呼吸功能为核心,通过“观察现象-提出问题-设计实验-验证猜想”的科学探究路径,引导学生理解鱼类呼吸机制。利用动图观察、色素追踪实验等直观方法,突破“气体交换”抽象概念的认知难点,培养实证意识与实验设计能力。通过分析不同物种的生物学资料,回归“运动会审核”真实情境,在迁移应用中强化鱼类核心特征(用鳍运动、用鳃呼吸)的辨识能力,深化结构与功能观,同时渗透辩证思维,区分易混淆物种(如鲸鱼、章鱼),体现科学探究与社会责任的素养整合。

三、拓展及小结

1. 教师:如今很多地方的鱼类的生存环境还令人堪忧,保护环境人人有责。我们可以想一些宣传标语,制作宣传海报,为保护鱼类公益环保出一份力。请同学们来设计一些“保护鱼类”的宣传标语。

2. 学生展示宣传标语。

3. 利用智能AI学伴豆包文生图功能,将学生设计的宣传标语形成宣传海报。

4. 教师:AI技术的发展让我们的每一个想法都能看得见。今天这节课我们学习了动物大家族中的脊椎动物中种类和数量最多的类群——鱼类,通过今天的学习,同学们有哪些收获?

5. 学生回答。

6. 教师:我们知道了鱼类的一些特征,也知道了鱼类最显著的特征是靠鳍运动和靠鳃呼吸,也能够根据资料信息判断该动物是否是鱼类,同学们你们还想了解动物大家族中的什么,我们下一课再见!

【设计意图】:本环节创新引入AI技术进课堂,依托智能AI学伴豆包文生图工具将学生设计的环保标语即时转化为可视化宣传海报,在科学课中实现“科技+生态”跨学科融合。通过生成式AI工具的实践应用,既增强保护鱼类宣传活动的互动性与创造性,又让学生体验人工智能技术的高效与趣味性,培养用科技手段解决实际问题的意识。AI技术的介入让环保理念从文字跃迁为图像,强化“科技向善”的责任认同,同时呼应新课标“探究实践”目标,在真实情境中提升数字化素养,为科学课堂注入前沿技术活力。

【板书设计】

2. 鱼类