加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

——论小学生实证意识的培养

【文章摘要】实证意识是一种重要的理性思维品质,小学生因其年龄特点容易受到第一信息的影响,不加实证而做出错误的判断和决策,也就是常见的“锚定效应”,不利于学生理性思维的养成。本文通过例举学生数学学习中存在的锚定现象,剖析学生实证意识培养的重要价值,探讨“实证意识”的培养策略。

【关键字】锚定现象 实证意识 理性思维 核心素养

一、“锚定效应”的现实存在

【案例】苏教版五年级下册《圆的周长》习题

地球和足球的周长都增加1米,( )的厚度增加得多?

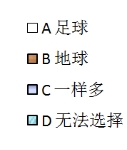

A、足球 B、地球 C、一样多 D、无法选择

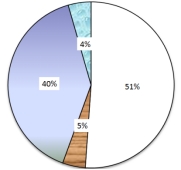

学生选择情况如下:

班内45名同学,错误率达到60%,超过50%的同学选择了足球厚度增加得多(如上图)。事实上当周长增加1米,半径增加0.5π米,不管原来的周长是多长。在与学生的访谈后发现,大多数学生因为受到“足球”和“地球”两个信息的影响,不假思索选择了错误答案。在生活中,人们对事物的判断,对事件的决策总是受到第一信息的影响,而把思维固定在某处,这种现象称为“锚定效应”。上述述案例中,“地球”和“足球”体积的巨大差异是已经植入学生认知系统的“锚定”,故而让学生先入为主地忽视了数学问题的本质,而凭借直觉做出错误的预判。

强大的锚定效应普遍存在于生活和学习中,严重影响人们的正确判断。当人们面对问题,是屈从于“锚定”还是依托审慎的思考、确实的证据得出结论,关键在于是否具有“实证意识”。尽管严格的实证不适用于小学教学,但是从小学开始重视学生“实证意识”的培养,帮助学生逐步养成理性思维的品质却是必要和必须的,儿童有较强的模仿能力,思维可塑性强,正是进行“实证意识”培养和理性思维启蒙的最佳时期。

二、“实证意识”的培养价值

数学是研究数量关系和空间形式的学科,数学之美在于其“理性”。所谓理性思维,指的是崇尚真知,能理解和掌握基本的科学原理和方法,尊重事实和证据,有实证意识和严谨的求知态度;逻辑清晰,能运用科学的思维方式认识事物、解决问题、指导行为等。可见,具有实证意识是思维品质发展的标志,培养学生的实证意识是发展理性思维的重要内容。

1.求真的态度。

“实证”即为实事求是,有证据可循,依证据而行。生活中,人们有时受先入为主信息的影响,有时受个人情绪等因素制约,容易依照直觉做出判断。这样的心理倾向即直觉思维在无意识中经常会影响人们的正确判断,形成错误决定。要杜绝或减少这种影响,就需要启动思维的理性控制系统,首要的就是实证意识下对问题展开求证。“实证意识”在人们进行判断前为人们的思考做出预警,为获得确实的结果提供动力,这是一种求真求实的态度,是一种宝贵的思维品质。

2.实验的习惯。

“实证意识”不是直觉思考系统的产物,而是在一次又一次的寻找证据,开展论证的过程中积累起来的,是后天形成的面对问题时的一种理性的思维品质。数学实验是检验真理最常用的方法,在实证意识的驱动下,学生遇到问题时,会自然想到用数学实验检验自己最初的思考,寻求答案,在实验中探索真理。如此循环往复,学生会在验证和反思的过程中逐步养成实证的意识和实验的习惯。

3.审辨的思维。

审辨思维是一种不迷信权威,带着怀疑,有理有据进行思考的思维方式,往往不是指判断的真假本身,而是关于思维的思维,当我们在考量判断是否为真的时候,就是在进行审辨思维。培养学生的审辨思维能力是发展学生数学核心素养的重要内容。“实证意识”让学习者勇于突破权威和思考惯性,勇于进行正向求证与反向质疑,当学生养成了实证的意识,能依据“实证”进行思考和判断,审辨思维便已在学生头脑中萌芽。

三、“实证意识”的培养策略

小学阶段儿童的思维方式以形象思维为主,学习和生活经验缺乏,理性思维能力不足,这都是客观事实,但同时小学儿童可塑性较强,是进行理性启蒙的最佳时机。教师作为课程执行者、教学设计者、学生发展的引导者,要善于在教学中发现和创设实证意识培养的“契机”,为学生形成良好的理性思维品质助力。

1.直觉上当后的顿悟。

小学儿童的直观思维利于他们理解数学现象和规律,但是直观思维之后,如果没有实证活动的参与,则成了盲目猜测,甚至消减直觉思维的价值,造成学生思维的浅层和无序。教学中,教师要抓住学生直觉的关键节点,引导实证反思,突破思维盲点,为实证意识植根。

【案例1】苏教版五年级下册《圆的面积》习题

顾客到披萨店里购买一个10寸的披萨,结果店员告诉顾客,10寸的披萨卖完了,可以为顾客做2个6寸的披萨。两个6寸的披萨,比10寸的披萨多一些,店员特意说明以此向顾客表达歉意。请同学们判断这个方法是否可行。(注:尺寸为圆形披萨的直径长度。)班内同意这个方法的同学占40%。教师请其余学生说说自己的想法,学生认为店员不可能盈亏,教师追问:“如果你是顾客,你乐意接受店员的建议吗?”学生自然想到了可以算一算、画一画等策略。当学生发现两个6寸的披萨加起来不但没有10寸的大,反而更小的亢奋状态下,教师立即追问:“开始我们为什么会犯错?”引导学生在直觉上当后进行反思。根据学生的回答,教师适时小结:是啊,有些数学问题,我们凭直觉来判断往往容易上当犯错,如何避免上当犯错呢?强化学生对实证于解决问题重要性的认识。

上述案例中当学生对问题的实质没有完全理解的时候,店员的话给出的有限信息便成了判断的直觉依据,因为有“6+6>10”这个数学事实,学生犯错是在情理之中。这时教师请其余学生说自己的想法,继续利用学生的直觉和生活经验说出店员不可能盈亏,这时教师再追问“如果你是顾客,你乐意接受店员的建议吗?”把所有学生变成问题中的主人公,引导学生产生实证的意识,然后提供学生实证的机会和时间,当学生发现两个6寸的披萨加起来不但没有10寸的大,反而更小时,抓住学生上当以后的亢奋状态立即追问:“开始我们为什么会犯错?”引导学生回过头来反思,学生会产生顿悟:直觉不一定正确,要实际验证以后才会作出正确判断。像这样让学生经历上当、怀疑、实证、反思等实实在在的过程,充分体会直觉思维在解决严谨数学问题时的缺陷,而实证过程能帮助我们拨开迷雾,找到正确答案。教学实践中,教师要敏锐觉察培养学生“实证意识”的契机,适时设计一些上当的机会,引导学生“上当受骗”,自然顿悟产生实证需求,然后在直觉思维和理性求证的节点处琢磨和反思,如此,实证意识便悄悄植入了学生的思维系统。

2.陷阱迷惑后的醒悟。

学习过程是经验累加、认知结构不断扩展和完善的过程。如果学生的经历没有内化为经验,对问题的认知没有上升为对结构的认知,则真正的学习就没有发生。为减少沉锚效应的消极作用,积累经验,在适当的时候,教师可以设计“陷阱”障碍,以突出学生对错误的体验,启迪学生主动寻求理性的方法,进一步使实证意识在学生心中渐渐生根。

【案例2】苏教版四年级下册《三角形的三边关系》例题:

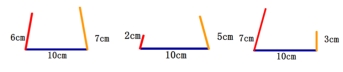

学生已经掌握了当三角形两条短边的和大于第三条长边时,才能围成一个三角形。教师随即出示下面的习题让学生判断三根小棒是否能围成三角形。

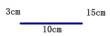

当出示这三幅图时,学生都能顺利地回答。而再出示下一幅图时,答对的学生寥寥无几。

当出示这三幅图时,学生都能顺利地回答。而再出示下一幅图时,答对的学生寥寥无几。

大多数学生认为3+15>10,所以能围成。有个别学生提出因为15才是最长的边,应该用3+10和15比较才对。(部分学生面露疑惑)这时学生产生实际操作验证的需要,教师随即提供相应学具,学生通过实证发现要两条短边的长度和大于长边的长度才可以围成三角形。

上述案例,学生受到前面三题的影响,以为预先出示的10厘米一定是最长的边,这个错觉成了“锚”,因而忽视了第四题中当10厘米不是最长边时应该怎样计算。显然,学生囿于空间想象水平和数学推理能力的薄弱,顺利陷入了教师刻意为之的“陷阱”,此时,当个别学生提出因为15才是最长边,应该用3+10和15比较才对时,部分学生便有了迷惑之后进行实证解决疑惑困顿的意识。教师顺势提供学具,最终通过学具操作验证获得正确结果,验证的过程不仅让学生形成了清晰的表象,厘清了概念的本质,更重要的是进一步使学生感受到求得数学问题的答案应当有理有据,眼见为实,不能被表面信息迷惑,需要实际验证后才能下结论。学生在陷阱中迷惑而后挣扎进而醒悟的过程,就是实证意识被激活,实证体验被突出、被强化的过程。日常教学中教师应当顺应学生的思维水平,有意预设思维陷阱和障碍,打磨学生的理性思维历程,通过从困顿到醒悟的磨砺,让实证意识在学生心中生根。

3.同伴争辩后的领悟。

在解决问题过程中,有时独立思考能培养学生的主体意识,提升思维品质;而有时同伴争辩更能激发学生思考的灵感。学生在与同伴观点的多次碰撞中,在一次次有意义的争辩中,会逐渐领悟到实证是得出正确结论,拥有更多话语权,最终取胜的最有力保障,让实证意识的种子深深扎根。

【案例3】苏教版五年级下册《和的奇偶性》:

学生提出猜想:奇数+奇数=偶数,偶数+偶数=偶数,奇数+偶数=偶数三个猜想。教师提问,“这些猜想是不是成立?”学生自然想到举例验证。举例结束,进行反馈时,教师追问:“大家所举的例子都符合我们的猜想吗?这样的例子举得完吗?”“这能不能说明我们的猜想就是正确的?”(学生异口同声,正确。)“真的是这样吗,你有没有疑问?”在教师步步为营的追问下,学生的回答从确信转而迟疑,一些学生:例子是举不完的,所以还不能说明这个猜想就是正确的;另一些同学认为:我们没有举出反例,所以我们的猜想是正确的……课堂一时陷入一种看似混沌,又思维涌动的状态。几种疑问反复讨论、争辩、僵持。此时,教师引导:判断一个数是奇数还是偶数,关键看什么位?此时学生豁然开朗,又进入了列举所有个位的情况来求证结果的新一轮实证。

上述案例,学生在想到举例验证的基础上通过教师的层层追问引发从确信转而迟疑的思维涌动,在同伴之间反复争辩的过程中进一步聚焦该问题的核心——判断一个数是奇数还是偶数,关键看什么位?再一次产生实证的意识和行动,直至将经得起推敲的猜想变成结论。这里对“实证”的需求,产生于学生真实的疑惑,又在同伴反复的争辩中聚焦“实证”的困难,从而迫使学生从理性角度寻找破解办法。同伴之间的争辩,不仅仅帮助学生看清了问题的本质,得出正确结论,更重要的是通过争辩,利用学生的好胜心理,让学生领悟到了实证的说服力和重要性,理性的思维品质在反复争辩中巩固提升。教学实践中,教师要在学生思维最近发展区引导思辨、争论,为学生实证意识和理性思维养成提供路径,使学生的实证需要从模糊走向清晰,实证意识从无意识水平提升到有意识水平,进而扎下根来。

数学是培养理性思维的学科,数学知识和活动是思维的载体。“实证意识”作为理性思维品质的重要组成部分,必然依附于数学知识和活动而形成。教师要有“数学育人”的价值观,能敏锐察觉到数学知识和活动中的“实证”元素,或有意预设,或动态把握,为学生种下实证意识的种子,厚植理性思维的土壤,让学生在潜移默化的观念渗透和日积月累的经验迭代中将学习经历沉淀为理性思考的自觉,形成“实证意识”。“实证意识”一旦形成,将由内而外地催生学生的实证活动。实证意识与实证活动彼此交互影响,形成共振效应,学生的理性思维水平将因此而呈现螺旋上升之态。

【参考文献】

核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2016(10):1-3.

王永春.小学数学核心素养教学论[M].华东师范大学出版社:上海,2019:16.

丹尼尔·卡尼曼.思考,快与慢[M].中信出版社:北京,2018:107.

郑毓信.数学思维与小学数学[M].江苏教育出版社:南京,2012:194.

马利红,魏锐,刘坚,马鸣燕,刘妍,甘秋玲,康翠萍,徐冠兴.审辨思维:21世纪核心素养5C模型之二[J].华东师范大学学报(教育科学),2020,38(02):45-56.