加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

渗透思想方法 提升数学思维

【摘要】小学阶段注意给学生渗透数学的基本思想和方法,从而提高学生的数学思维品质。让学生在合作中感受统计的思想方法,在探讨中发现数形结合的思想方法,在练习中体会化归的思想方法,还可以在情景中感悟数学思想方法。

【关键词】 思想方法 数学思维

小学阶段是学生学习知识的启蒙时期,在这一阶段注意给学生渗透数学的基本思想和方法显得尤为重要。然而,小学数学教材是数学教学的显性知识系统,许多重要的法则、公式,教材中只能看到漂亮的结论,许多例题的解法,也只能看到巧妙的处理,而看不到由特殊实例的观察、试验、分析、归纳、抽象概括或探索推理的心智活动过程。因此,数学思想方法是数学教学的隐性知识系统,小学数学教学应包括显性和隐性两方面知识的教学。如果教师在教学中,仅仅依照课本的安排,沿袭着从概念、公式到例题、练习这一传统的教学过程, 即使教师讲深讲透,并要求学生记住结论,掌握解题的类型和方法,这样培养出来的学生也只能是“知识型” 、“记忆型”的,将完全背离数学教育的目标。因此,在教学中,不仅要重视知识形成过程,还应十分重视发掘在数学知识的发生、形成和发展过程中所蕴藏的重要思想方法。那么,在小学数学教学中,如何对学生进行数学的一些基本思想方法的渗透和培养呢?在此,谈一些自己的粗浅看法和做法。

一、 合作中感受统计的思想方法

发展学生的思维,不只是给学生一个思维的结果,而是指导学生运用正确的思想方法,去思考问题并指导自己的学习。这点,对于低年级的学生来说是比较困难的。教师在教学实施中,要想办法设计一些活动,让学生在合作学习中感受、体会统计的思想方法。

在我校的一次教研活动中,一年级的一位老师上了“统计”一课。教师精心设计了学生学习活动的场景,通过课件播放,创设猪八戒吃饼干的情景。随着声音的配合,猪八戒快速吃掉形状不同的饼干。在学生观看随机出现的形状不同的饼干时,提出要统计猪八戒吃掉各种形状饼干的个数。因为播放得比较快,学生一个人无法统计,必须寻找统计的方法,迫使学生选择小组合作解决。教师适时提示:(1)各小组商量怎样统计既清楚又方便?(2)要先分好工、合作完成。之后,教师先安排以学生小组为单位,说说统计方法。当学生能说出比较可行的统计方法后,教师再次播放课件场景,此时,学生在“做数学”中,学习统计的简单方法,进行随机统计,体验成功的乐趣。问题让学生自己去发现,方法让学生自己去领悟,在学生自己的学习活动中,感受到统计思想和简单的统计方法。

二、 探讨中发现数形结合的思想方法

数形结合思想是充分利用“形”把一定的数量关系形象地表示出来。即通过作一些如线段图、数形图、长方形面积图或集合图来帮助学生正确理解数量关系,使问题简明直观。教师在教学中充分渗透数形结合的思想方法来帮助学生发现、理解数学知识之间的关系。

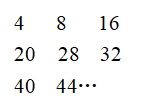

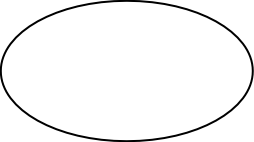

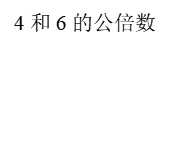

例如,我在教学“最小公倍数”一课时,首先提出:“同学们,把课前准备好的学号数字卡拿出来,学号是4的倍数的同学,请一定站在老师的左边;学号是6的倍数的同学,请一定站在老师的右边,明白了吗?此刻学生积极参与,情绪高昂,站队时出现了两难的同学。但他们很快要求站在老师中间的位置上,并且振振有辞地说:“我们既是4的倍数,又是6的倍数,我们是4和6的公倍数,必须站在中间。”教师问全体同学:“他们的看法大家同意吗?刚才提到了公倍数,谁能说说什么是公倍数?”学生解释比较完整后,让他们观察这些学号,有什么发现?从而得出:12是4和6的公倍数中最小的,所以12是4和6的最小公倍数。此时,利用学生的站队直观地表现,引发用集合思想表示知识之间的关系。用两个纸板剪的椭圆贴在黑板上,告诉学生一个圈内填写4的倍数,另一个圈内填写6的倍数,根据需要可以移动两个椭圆。先让同学门交流思考:(1)怎样填写能更好得体现知识间的关系;(2)学号有人数限制,而自然数中4和6的倍数又是怎样的;(3)怎样表示既清楚又简单。在交流探讨中发现:

4的倍数 6的倍数

教师明确指出:这是用集合图体现数形结合的思想方法。用数形结合的思想方法表示知识之间的关系,清晰明了。新的知识在学生自主学习、合作探讨、交流思考过程中形成,教师有意识地渗透数形结合的思想方法,让学生借助形,来掌握概念和理解概念之间的关系,了解数形结合的思想方法的作用和价值。

三、 在练习中体会化归的思想方法。

化归思想是小学数学中重要的思想方法之一。所谓“化归”可理解为“转化”与“归结”的意思。我觉得:作为小学数学教师,如果注意并正确运用“化归思想”进行教学,可以促使学生把握事物的发展进程,对事物内部结构、纵横关系、数量特征等有较深刻的认识。在很多练习题的解答过程中,都运用了这一思想。下面略举几例。

1、四则运算“巧用定律”。

有不少四则运算题,虽然可以根据常规运算顺序逐步算出正确结果,但往往因为数据庞杂,计算十分繁琐。如果能利用恒等变换,使题目的结构适合某种“模式”,运用已学过的定律、性质进行解答,便能一蹴而就,易如反掌。

例如:计算1.25×96×25

将96分解成8×4×3,再利用乘法交换律、结合律计算就显得非常方便。

1.25×96×25=1.25×8×4×3×25

=(1.25×8)(25×4)×3

=10×100×3

=3000

2、面积计算“变换图形”。

解答一些组合几何图形的面积,运用变换思想,将原图形通过旋转、平移、翻折、割补等途径加以“变形”,可使题目变难为易,求解也水到渠成。

例如:下左图,大正三角形的面积是28平方厘米,求小正三角形的面积。

图中大、小正三角形的面积关系很难看出,若将大正三角形“旋转”一下,变成右图的模样,出现了四个全等的小正三角形,答案也就唾手可得了。小正三角形的面积是:28÷4=7(平方厘米)。

实际上,小学课本中,除了长方形的面积计算公式之外,其他平面图形的面积计算公式都是通过变换原来的图形而得到的。教学中,我们应不失时机地利用这些图形变换,进行思想渗透。

四、 情景中故事中感悟数学思想方法

古往今来,数学思想方法不计其数,每一种数学思想方法都闪烁着人类智慧的火花。但小学生的年龄特点决定有些数学思想方法他们不易接受,而且把那么多的数学思想方法渗透给小学生也是不太现实的。因此我们应该有选择地给学生渗透一些数学思想方法。不少千百年来人们广为传颂的智慧故事,如“曹冲称象”、“乌鸦喝水”等,这些题材广泛、妙趣横生的故事能引发学生无穷的遐想、激起学生思维的碰撞。因为每则故事本身都蕴含着丰富的数学思想内涵。教师如果能正确引导学生对每则故事冷静思索、细心体味,就会给学生以思想方法的启迪。

比如“曹冲称象”的故事大意是:想知道大象的体重,但无法直接去称它,怎么办呢?聪明的曹冲想出一个办法,用石头的重量代替大象的体重。这在数学上叫做“等量代换”。某些数学问题若直接考虑有困难,可以把原有的条件或问题用等价的量去代换,从而找到解题的线索。

再如,“司马光砸缸”的故事:按照常规的救人方法是让“人离开水”,但是由于缸高、人矮、力气小,在场的小朋友没有一个能够办得到;这时,司马光急

中生智,反常规而行,砸破水缸,让水流出来,让“水离开人”,落水的小伙伴终于得救了。这在数学上叫做“正难则反” 。有些数学问题,如果从正面入手按习惯思维找不到解题的突破口时,不妨变换:思考角度,从反面入手进行思考,往往就会收到意想不到的效果。

另外,可以让学会上从“乌鸦喝水”理解“侧面进攻”、从“鲁班造锯”体会“迁移类比”、从“田忌赛马”感悟“逐次调整”……趣味盎然的情景故事与数学思想方法有机地整合,既能激发学生的学习兴趣,又能激活学生的思维。

此外,还有符号思想、对应思想、极限思想、函数思想等,小学数学教学中都应注意有目的、有选择、 适时地进行渗透。 在渗透的过程中,应注意提高渗透的自觉性、把握渗透的可行性、注重渗透的反复性。对学生数学思想方法的渗透不是一朝一夕就能见到学生数学能力提高的,而是有一个过程。数学思想方法必须经过循序渐进和反复训练,才能使学生真正地有所领悟。实际上整个小学阶段的教学过程中,都有很多的数学思想方法蕴含其中,只要教师能抓住适当是实机,将这些思想方法渗透给学生,就会给他们今后独立学习和研究更高深的数学知识,打下良好的基础。