加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

——以《大树有多高》为例

【摘要:“项目化学习”是新课程改革倡导的学习方式。通过项目化学习,将有利于学生感悟知识和生活的联系,发展批判性思维、问题解决、实践创造等高阶思维能力,培养学生的学习兴趣。笔者通过对综合实践活动《大树有多高》的项目化设计与实施,探索项目化学习的设计路径,以及聚焦核心知识,发展学生素养的项目化实施方式。】

【关键字:项目化学习 学生素养】

当代社会的高速发展,学科之间融合交叉,对教育提出了新的要求——要培养具有问题解决和知识迁移能力的人才。项目化学习是指向问题解决,发展综合学习能力的一种新型学习方式,也是新课程改革倡导的学习方式。《义务教育数学课程标准》中指出,综合实践应活动根据不同学段学生特点,适当采用主题学习和项目式学习的方式,引导学生运用数学和跨学科的知识与方法解决问题。随着国际国内对项目化学习研究的深入,教育界普遍认同项目化学习能提高学生的批判思维、问题解决、实践创造等能力,感悟知识与生活的密切联系,发展学生的核心素养。以下笔者通过对综合实践活动《大树有多高》的项目化实施,分析项目化学习的设计和实施方式,反思项目化学习的价值。

一、教材分析

《大树有多高》是苏教版小学数学六年级下册的综合实践活动,安排在正反比例单元之后。在前面的课本知识学习中,学生已经认识了比例、正反比例,并且具备了用比例的知识解决简单情境中的实际问题的能力。本课活动要求学生在晴朗的天气,在室外利用杆长和杆子影长的比值,根据大树影长测算大树的高度。

|

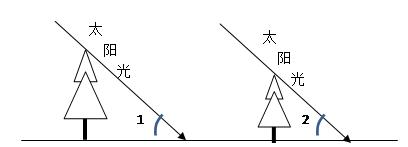

这个实践活动基于一个地理的常识:在同一个地点,同一个时间,太阳光线和地面之间的夹角是一定的。如下图:

|

活动因为涉及大楼或者大树的高度测量,所以无法在室内完成,这给综合实践活动设计和实施带来了一定的难度,对学生来说,是一个有挑战的活动。在知识准备方面,学生需要掌握比例的意义,学会解比例,了解上述地理常识;因为这是一个很难单独完成的任务,所以学生除了要具备一定的数学抽象概括、逻辑推理能力之外,合作研究的能力也显得尤为重要。

鉴于以上认识,笔者以为,本综合实践活动包含了较丰富的知识,其中对测量原理的研究是一次全新的实验,需要综合运用推理、概括、演绎等多种数学思想方法,且适合进行小组合作研究,所以适合开发为一个小型学习项目。通过本项目的学习,将强化知识和现实世界的联系,深化学生对比例知识的理解,避免了因为关注项目本身而忽视知识体系建构的弊端。以下为项目实施过程实录。

二、实施过程

(一)入项活动

师:同学们,我们的校园书香氤氲,精致美丽,一年四季绿树成荫。这些高大的树木让你想到一些数学问题了吗?

生:最粗的树直径是多少?

生:最高的树有多高?

……

师:在这些问题里,哪一个问题让你觉得最具挑战性?

生:大树有多高!大树的高度我们不能直接拿尺子量出来。

其他同学都表示同意。由此确定本课要研究的问题——大树有多高。

(二)知识与能力建构

1、方案聚焦

师:要测量大树的高度,哪些办法是行不通的?哪些办法可以尝试?大家先在学习小组里商量一下。

学生进行组内讨论,然后反馈:

组1:直接爬到树上去量不大可能;把大树倒下来测量也不可能。可以看大树和哪一座楼房差不多高,或者看大树到了楼房的什么地方,就方便测量大树大约有多高了。

组2:组1说的前两条不能测量的意见,我们同意,但是第三条有不同意见。如果周围找不到差不多高的大楼的话,就不能知道大树的高度了。要是大楼离得远,估计起来也不准确。

组3:可以采用量影子的方法来推测大树的高度。因为大树和影子的长度是有一定的比例的,所以可以办到。

教师引导:这个方法很有创造力,其他组有什么想法?

组4:我们也想到了这个方法,因为一个物体的影长和本身的长度有一定的关系,我们只要知道高度是影长的几倍,就能计算大树的高度了。

师:他们两组说的这个方法,大家明白吗?

组5:怎么知道大树高是影子的几倍呢?

组4:我们可以用一个短一点的杆子当大树,量出杆子的长度和影子的长度,就知道这个倍数关系了。我们科学课上学过。

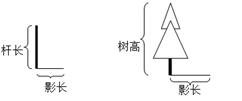

(教师请组4的同学上黑板画示意图如下:)

(教师请组4的同学上黑板画示意图如下:)

|

2、方案研讨

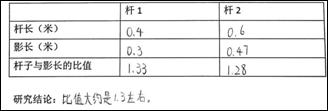

教师引导学生对以上方案进行思考:其他组对这个方法有什么想法?随即有学生提出,你们怎么确认这个比例是成立的?教师让学生在小组里面讨论该生提出的问题。在反馈时有多个小组学生提出,可以用两根杆子来验证,计算两根不同长度的杆子的杆长和影长之间的比例关系,就能确认这个比例是不是成立。

教师对学生的讨论结果给予充分肯定:看同学们多善于思考问题!顺利把测量大树的高度转化为研究杆长和影长的比例关系。如果这个关系成立,我们就可以用这个方法测量大树的高度,如果不成立,则还得另想办法。

3、方案设计

教师引导:有了解决问题的方向,我们还应该思考什么?

学生提出:要知道需要哪些材料,要有几个同学才能完成这个工作,测量的时候要怎么做,分几步完成。

教师即组织学生在学习小组里面先商量一下所用材料、人员分工、实施步骤、注意点这几个问题,并记录在研究单1上。(师巡视即时指导,参与讨论。)

反馈阶段,全班同学经过讨论,提出了下面的实施方案。

|

为了方便研究和记录,经过师生讨论,设计了以下表格:

|

(三)合作探究

1、活动准备:每5人一组,推选一名组长。组长完成组内分工,组织材料准备。

2、合作测量。选择一个晴朗的天气,教师带领全班同学来到操场,按照方案进行测量。

3、数据反馈。完成操作以后,回到教室进行数据汇总反馈。

教师组织学生对各组数据进行观察和交流:你有什么想说的?学生提出,有些小组测量出来的比值不一样,但是相差不大;也有同学提出,各个小组计算比值结果都是1.3左右,可能是因为测量误差,所以数据不完全一致。教师随即引导,出现误差是可以理解的,但是究竟应该取哪个比值呢?学生异口同声提出,取平均数!至此,学生对测量大树高度的方法获得了共识,同时提出了采用求平均数的方法降低误差对测量结果的影响。

3、解决问题。

教师引导:接下来我们就可以用刚才研究出来的成果来测量和计算一棵真正的大树有多高了,我们还要做哪些准备工作?还有哪些注意点?你能根据之前研究杆长和影长的关系的方案,设计测量大树高度的方案吗?学生在组内进行讨论。然后班级内反馈讨论结果。下图是组4的方案设计。

在测量注意点方面,学生提出了很多有价值的建议,如最好不要选早上或者傍晚,因为影子太长,量起来麻烦;要用2根或者更多的杆子和大树一起测量,求到几根杆子的杆长和影长的比值的平均数,用这个平均数进行计算大树高度会比较精确。

学生根据小组确定的方案,选择一个合适的时间进行小组研究活动。

(4)反馈展示。

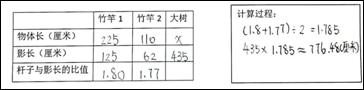

如下是组5的测量和计算结果展示。

|

(四)知识拓展与项目评价

1、知识拓展

(1)教师出示一天中8:00、10:00、12:00、14:00、16:00几个时刻老师在同一地点测得的杆长和影长的数据,算一算比值,你们发现了什么?引导学生观察,中午12时,比值最小,早上和下午比值比较大。教师随即出示太阳高度角的相关知识,让学生了解地球上不同地区在同一时刻,太阳高度角也是不一样的。

(2)教师提供泰勒斯借助太阳高度角的原理测量金字塔高度的方法和进行的珠峰高度测量方法的阅读材料,让学生进一步了解太阳高度角和比例的知识在解决问题中的作用。

2、项目回顾

师:通过此次测量大树高度的学习,你有哪些体会?

生1:我们测量一个物体,不用直接进行测量,可以根据影子的长度进行计算。

生2:我们要做很多的准备工作,还要进行记录。

生3:有些学习是要小组一起完成的。

生4:这样的学习很有意思,我很喜欢。

……

师:我们完成了一次有挑战,有意义的学习,在这次学习过程中,你们的体会和收获可不少。想不想把这些宝贵的研究经验和自己的收获记录下来?应该记录哪些重要的部分呢?通过师生交流讨论,学生普遍认为,要记录我们是怎么测量大树的高度的,分几步完成,有哪些注意点,还要说明测量的原理,写上自己的感想。然后学生组内合作完成“大树有多高”实验报告,在班内进行展览。

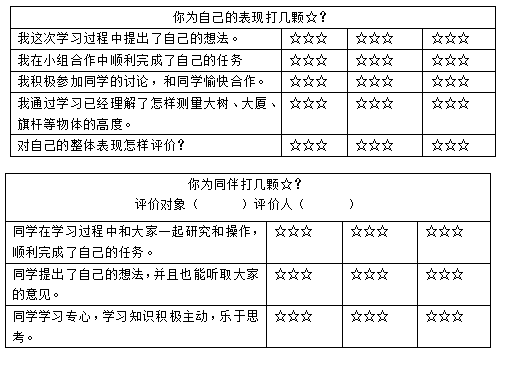

3、组织评价

你对自己的表现和对同伴的学习有怎样的评价?指导学生完成自我评价和同伴评价单。

|

【项目反思】

项目化学习就是要让学生像数学家一样进行研究,不仅包括思维活动,还有操作、调整、合作、检验等,通过完整的数学研究活动,解决“大树有多高”的问题。受到时间和空间的制约,课堂内学习无法保证学生完整经历探究过程,亦无法让不同层次的学生都到参与探究学习中,获得个性化发展。所以本项目跨课时设计,打破课堂边界,项目实施前我们组内通过进程设置研讨确定了把项目分解为四个阶段进行实施:

项目进程设置

|

项目名称:大树有多高 |

学科:数学、科学、语文 |

||

|

项目时长:3课时 |

教师:六年级数学老师 |

||

|

驱动性问题:怎样测量大树的高度 |

|||

|

项目进程1 |

项目进程2 |

项目进程3 |

项目进程4 |

|

入项 |

方案研讨 |

合作探究 |

拓展、反思与评价 |

|

子问题 |

子问题 |

子问题 |

子问题 |

|

研究大树的那个问题最有挑战? |

杆长和影长有怎样的关系?如何研究这个关系? |

如何制定测量大树高度的方案?要注意哪些细节? |

我学到了什么?解决大树高度问题的过程用到了哪些学科的知识? |

|

评价点1 |

评价点2 |

评价点3 |

评价点4 |

|

学生聚焦研究对象。 |

研究杆长和影长关系的方案设计:形成草案:包括材料准备、人员分工、研究步骤。 |

运用项目进程2获得的结论测量大树的高度:制定方案,实施操作、获得结果。 |

形成反思报告和学生自评、互评单。 |

1、真实问题驱动——项目学习的意义所在

本课设计的驱动问题是:怎样测量大树的高度?同时经过讨论发现![]() =

=![]() 这个比例是否成立在解决这个问题上处于核心地位。驱动问题是学生在本项目中要达成的显性目标,而研究以上比例是否成立是测量大树高度的算理探索,是本项目的核心问题。通过对算理的探究,彰显项目活动的学科性、发展性意义。在这两个问题的引领下,学生活动有序推进,逐步理解比例知识在解决问题中的应用价值;发现进行数学实验探索的步骤;提升数学探究和团队合作的能力。总之,真实问题引领让本项目目标明确,路径清晰。

这个比例是否成立在解决这个问题上处于核心地位。驱动问题是学生在本项目中要达成的显性目标,而研究以上比例是否成立是测量大树高度的算理探索,是本项目的核心问题。通过对算理的探究,彰显项目活动的学科性、发展性意义。在这两个问题的引领下,学生活动有序推进,逐步理解比例知识在解决问题中的应用价值;发现进行数学实验探索的步骤;提升数学探究和团队合作的能力。总之,真实问题引领让本项目目标明确,路径清晰。

2、知识与能力并重——项目实施的核心价值

要解决测量大树有多高这个问题,学生需要掌握比、比例相关知识,这部分的知识比较抽象,应用性强。对小学儿童来说,如果学校知识无法在生活中找到联结点,将让学生产生“知识无用”的困惑,发展应用能力,提升数学素养将更是无源之水。实践活动虽能激发学生的学习兴趣,但是对于长期进行高结构数学课堂学习,缺乏探究经验和过程体验的学生来说,完成这个任务无疑是有相当难度的。引入项目化学习,让数学综合实践活动和知识有机融合,教师逐步指导学生认识到研究大树高度的工作需要的步骤,操作中要注意的细节,让学生在巩固知识,应用知识之外,积累项目化学习的经验,发展问题解决的能力,分析评价能力,决策能力,创新实践等能力。

如上图,学生从已知世界出发,走向未知世界的跃迁过程就是记忆和理解等低阶思维能力被巩固;应用、分析、创造等高阶思维能力逐步提升的过程。数学实践活动进行项目化设计与实施,数学学科独特的育人目标得以实现。

3、拓展、反思与评价——项目学习的必要策略

学习项目的实施除了完成项目本身,还应当延伸学生的认知边界,包括延伸对学习的理解,深化对知识和现实世界关联的认识,实现素养的沉淀,这是实践活动项目化实施有别于日常知识学习的独特意义。为达成这种延伸,教师在项目评价和项目拓展两个维度引导学生的认知深化。

评价方面,教师通过如“对这个观点,你怎么看”,“对学习过程有什么体会”,“自己和同伴在学习中有哪些进步”等问题激发学生的主体意识,引导学生关注过程,培养良好的学习态度,树立正确的学习观。评价既是对项目化学习的理性观察,也是对活动过程的感性体悟。

拓展方面,教师突破教材的框架,在第四阶段把地理原理和历史事件引入项目,是“融合”与“统整”课程观的体现。统整与融合是学校合科课程架构的逻辑起点。本项目的拓展是后续进行合科主题学习的一次学科边界延伸的尝试。当老师把学科视角向周边学科打开,将拓展学生观察世界的视野,对学生掌握本课知识,促进历史、科学等人文修养提升也具有积极的意义。

(本文系无锡市“十三·五”规划重点课题“基于儿童生活的数学小项目学习研究”的研究成果,课题编号B/B/2020/06。)

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准[M]. 1. 北京:北京师范大学出版社, 2022 :16.

[2]吕林海.项目化学习中的“学习”设计:走向深度的实现——基于意向、卷入与素养的三维度审视[J].江苏教育,2019(22):23-27.

[3]任志祥.巧妙构思 科学制作 有效应用——“大树有多高”实验改进与设计[J].小学数学教师,2018(01):46-49.

[4]林琳,沈书生.项目化学习中的思维能力及其形成轨迹——基于布卢姆认知领域目标视角[J].电化教育研究,2016,37(09):22-27.

[4] 夏雪梅. 项目化学习的实施[M]. 1. 北京:教育科学出版社, 2020.