加入时间:2022-05-25

加入时间:2023-10-30

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

以核心概念为线索的“结构化”教学

——以“公因数和最大公因数”教学为例

蒋碧云(江苏省宜兴市实验小学)

将学科内容恰当地组织起来,进而形成适应学生理解和迁移的知识结构,避免学生简单孤立地学习知识与方法,使其在学习过程中建立起合理的结构体系,这是《数学课程标准(2022年版)》课程内容结构化的基本理念。在现有教材的基础上实施这一基本理念,需要教师对一类知识体系进行学术解构,即从数学学科理论角度对概念的内涵及其所反映的思想方法进行解析,并从中确定核心概念。围绕核心概念建构知识体系,在体系中进行所教概念的教学解构,尝试结构化教学,即以核心概念为线索对所教概念的教育形成和教学表达进行分析,重点放在概念的发生、发展、建构过程的分析上,并扩展到相关概念的联结,最终形成以核心概念为线索的“结构化”教学。

下面,以苏教版五年级下册“公因数和最大公因数”一课为例。该单元的核心概念是因数和倍数,相关联的概念有公倍数和最小公倍数。笔者在执教本课时,以“因数”为线索,从情境的创设、活动方式的迁移、概念的建构和评价的角度等4个方面展开“结构化”教学。

一、创设连续情境,积累结构化学习经验

以核心概念“因数”为线索的教学,教师可先分析“公因数”概念特性的基础,选择与两个概念都相关的素材,设计连续的问题情境。通过情境唤醒学习因数时“数形结合”的学习经验,即通过摆图形以及乘法(除法)算式进行观察、分析、归纳,再引导学生把研究的视角从解决实际问题转换到研究知识本质,从中经历“公因数”概念发生、发展的过程,自觉形成“公因数”的学习经验,进而解决问题。使学生感悟到根据具体问题需要改变研究视角,根据核心概念的学习经验生成新概念的学习经验,积累结构化的学习经验。

【片断一】

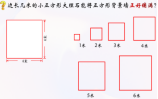

(1)出示准备题的情境图:

师:电视背景墙是个边长6米的正方形。用这6种规格的正方形大理石来铺,为了便于研究,背景墙看作大正方形,大理石看作小正方形。哪种能将背景墙正好铺满呢?

结合学生的交流,课件上边铺边动态标数据。

生:可以用边长1米的。

师:请介绍一下怎么铺?

生:边长6米的每行可以容下6个边长1米的大理石,可以摆6行。

师:每行6个,可以摆6行,6是怎么来的?

生:6÷1=6。

师:还有不同的选择吗?

生:还有边长2米的大理石也可以铺满。

师:请你来介绍。

生:边长6米的每行可以容下3个边长2米的大理石,可以摆3行。

师:3是怎么算出来的?

生:6÷2=3。

师:还有吗?

生1:边长3米的也可以,每行摆2个,可以摆2行。6÷3=2。

生2:边长6米的大理石也可以,6÷6=1。

(2)出示例9生活化的情境图:

师:哪种砖能将长方形背景墙正好铺满呢?同学们可以想一想、算一算,有困难的也可以借助手中的学具在研究单上铺一铺或画一画。

学生四人小组合作后,组织交流。

生:边长6分米的正方形能正好铺满。

师:你是铺的,还是想象的?

生:我没有铺,是想象着算出来的,每行铺3个,铺了2行。18÷6=3,12÷6=2。

师:边长4分米的呢?

生:不能正好铺满,我是边想边算的。

师:你是怎么想的?用算式怎么表示?

生:可以铺3排,但是每排铺4个,还有剩余,还余2分米。12÷4=3,18÷4=4……2。

结合学生的交流,课件上边铺边动态标数据。

师:有剩余,所以不能正好铺满。还有哪些边长是整分米数的正方形彩色玻璃砖也能把这个长方形正好铺满?

生:边长是1分米的正方形。

师:你是怎么想到的?

生:因为18÷1=18,12÷1=12,两条边都能整除。

师:他想到了边长1分米的,你们还能想到边长是几的?

生1:3分米。3是18和12的因数,18÷3=6,12÷3=4。

生2:2分米。2也是18和12的因数,18÷2=9,12÷2=6,每行铺9个,可以铺6行。

【思考】情境认知理论认为,基于现实世界的真实情境是学生学习的基本条件,任何脱离特定情境的知识都是毫无意义的。在连续性的情境中解决“正好铺满”的真实问题符合学生认知的需求,有助于学生理解知识的本质。具体来说,一是契合了学习因数知识时的用小正方形摆图形的情境,能唤醒因数概念的建构经验,为新概念的建构做好铺垫;二是能让学生在解决问题的过程中,通过追问:6是怎么来的?3是怎么算出来的?你是怎么想到的?引导学生把观察和研究的视角由小正方形和大正方形边长之间的关系(准备题情境),自主迁移到小正方形边长和大长方形长与宽的关系中(例9情境)。成功的经验迁移,能让学生触及知识的本质,理解知识的本质。

二、直观回顾过程,助力结构化活动方式

在积累系统的、结构化经验的同时,基于儿童认知的教学活动要充分表达出知识的多维属性,为意义而活动,为生成而活动,为理解而活动,更要在每次活动中寻找契机引导学生用数学的眼光观察,两次铺图形活动结束后让学生充分感受和归纳过程或步骤,形成解决问题的结构化活动方式,为后续相关知识的探究做好铺垫。结构化活动方式是解决实际问题的经历、过程和结果,是学生通过数学活动所达成的表现性学科素养。

【片断二】

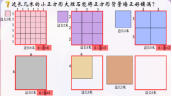

师:同学们,回顾刚刚的学习过程(课件逐步呈现下图),我们进行了两次铺图形的活动,你经历了哪些过程,有什么感受呢?

生:在铺图形时我们先发现了问题;接着提出问题:为什么有时能正好铺满?有时不能正好铺满?

师:然后又是怎样分析和解决问题的呢?

生1:我们观察、计算了小正方形的边长和要铺图形的边长之间的关系。

生2:我们发现当小正方形铺大正方形时,只要小正方形边长是大正方形边长的因数时能正好铺满;当小正方形铺大长方形时,只要小正方形边长是大长方形长和宽的公因数时能正好铺满。

生3:在解决问题时,可以观察、画图、可以计算、甚至可以想象。

师:“发现、提出、分析、解决问题”是数学学习的一种能力,分析和解决问题时可以用多种方法。

【思考】 《数学课程标准(2022年版)》指出:实施促进学生发展的教学活动。为了引导学生形成结构化活动方式,老师可结合课件一一回顾学习过程,直观展示,有助于学生充分感受和归纳,了解数学学习的基本技能:一是在真实情境中可以发现数学问题,有了数学问题就要知道为什么,即提出问题;二是可以利用观察、实验、计算、推理、验证等方法来分析问题,从而解决问题。经历和回顾完整的学习过程,能让学生形成一般的数学研究活动方式,获得结构化的数学活动经验,培养学生良好的学习数学的习惯。

三、注重自主推理,实现结构化概念建构

两次铺图形活动,把“因数”和“公因数”高度关联,创设了推理的空间,先引导学生回顾已有概念的属性,再联系情境,引导学生进行自主推理获得发现,并尝试给出新概念定义。这样的学习遵循了概念形成的一条原理:适当改变已有概念的内涵,能产生新的概念,且实现了相关概念的结构化建构。再结合板书动态体现了概念的结构化,既能凸显内容的关联,有助于学生对于数学知识的结构化建构;还能促进学生核心素养的形成,培养学生的抽象能力和推理能力,逐步养成学生用数学的眼光观察世界的意识和习惯。

【片断三】

1.第一次铺图形后,结合学生的回答板书。

师:你们怎么一下子想到边长1米、2米、3米、6米的正方形能正好铺满的呢?

生:因为1、2、3、6都是6的因数。

师:从式子中可以看出,只要边长的米数是6的因数就能正好铺满。真会总结,结合了已经学过的因数的知识来解释。

师:为什么不选4米、5米的呢?

生:因为4和5不是6的因数。

2.第二次铺图形后,结合学生的回答板书。

师:有的同学都不用铺,不用画,你是根据什么直接想到边长1分米、2分米、3分米和6分米的正方形砖都能正好铺满?

生:我是根据是否是因数来计算的。

师:能不能说得更具体一些?

生:根据第一次铺图形的结果,我就想到了1、2、3、6既是12的因数,又是18的因数,肯定能铺满。

师:真会推理!能否正好铺满,只要看小正方形的边长分米数是否既是12的因数,又是18的因数,而且用图和算式验证发现是正确的。

师:同学们,你们觉得1、2、3、6它们会是12和18的什么呢?

生:1、2、3、6是12和18的因数。

师:你们觉得这样说明确吗?有别的想法吗?

生:1、2、3、6是12和18共同的因数。

师:嗯,“共同”这个词用得好。还有更好的词语吗?

生:公因数。

师:是的,在数学上,1、2、3、6既是12的因数,也是18的因数,它们就是12和18的公因数。

3.全课总结,形成知识结构图。

师:我们一起来回顾一下今天的学习过程,你有哪些收获?

生1:我们认识了因数,公因数和最大公因数。

生2:我们学会了如何找两个数的公因数和最大公因数。

生3:还知道了1是除0外所有数的公因数,知道了公因数的特征。

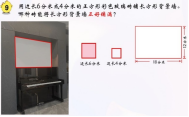

师:学到了这么多的知识!今天我们研究了小正方形铺图形,如果要用小长方形铺正方形呢?哪种正好铺满?你会选择哪种呢?

生:选第1种,因为3米和2米都是6米的因数。

师:是不是?那可以反过来说吗?生:6米是3米和2米的倍数。

师:是啊,两个数之间如果有因数的关系,就会有倍数的关系。看到倍数这个词,再联想今天所学的知识,你又能想到什么知识呢?

生1:有没有两个数共同的倍数?

生2:有没有最大公倍数?

师:那叫什么呢?有没有最大或者最小的呢?这就是下一节课我们要研究的内容。(板书逐步呈现下图)

【思考】数学概念的“结构化”教学使得零散的内容通过核心概念“因数”建立关联,使具体内容的学习不再单一而碎片化,而是强调在具体内容中体现基本原理的核心概念的理解和运用。以核心概念为线索的结构化教学,有助于教师更好地把握课程内容的本质,有助于学生系统的建构概念。这样的结构化教学需要引导学生自主推理,主动建构。体现在:一是核心问题的设计,老师在小结两次铺图形的结果时,问根据什么一下子想到全部答案;二是图示化板书的设计,动态呈现概念的建构,铺设了学生自主推理的路径,由“因数的概念”推理建构出“公因数的概念”。三是课堂小结后的知识拓展,注重了知识间的关系和结构,把与核心概念“因数”相关的概念建构成知识体系。

四、感悟关联思考,形成结构化学习评价

评价不仅要关注学生学习结果,更要关注学生数学学习过程及思考方式。“结构化”教学不仅体现在知识、技能、经验和数学思想的形成过程中,也可体现在教师结构化评价的引导,时时处处引导学生结构化思考。在公因数和最大公因数的概念建构后,需要进一步完善概念的内涵,在数轴上先一一呈现3组数的公因数和最大公因数,再让学生说发现,并用结构化评价来引导学生进行结构化思考。结构化评价,让学生意识到相关知识的特征也可以产生紧密的关联,根据核心概念的特征能推理出相关概念的特征。

【片断四】

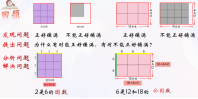

师:(课件逐步呈现下图)我们在数轴上找到了15和25的公因数,前面两组数的公因数也表示在数轴上。

师:请同学们仔细观察,你能发现什么?

生:每组都有公因数1。

师:为什么每组数都有公因数1呢?你是怎么想到的?

生:因为1可以被0除外的任何数整除。

师:也就是说1是所有数的因数,所以每两个数都有公因数1。掌声送给这位会联系因数特点思考的同学。

生:两个数的公因数的个数是有限的。

师:你是怎么想到两个数的公因数是有限的?

生:因为一个数因数的个数是有限的,所有两个数公因数的个数也是有限的。

师:又结合了因数的特点来思考,是个会学数学的孩子。再请同学们观察每组两个数的最大公因数和它所有的因数,你们又有什么新的发现?(课件上公因数一对对地闪)

生:每个数都有因数,而他最大的因数是他本身。

师:你介绍的是因数的特点。还有别的发现吗?

生:最大公因数是其他公因数的几倍,或者其他公因数是最大公因数的因数。

师:也就是两个数的所有公因数是它们最大公因数的因数,还有这么有趣的关系啊!可以具体说说吗?

生:1、2、3、6是最大公因数6的因数;1、5是最大公因数5的因数;1、2、4是最大公因数4的因数。

师:联系因数的特征,我们又发现了公因数这么多的特征。同学们,相关的数学知识联系起来思考是不是有意想不到的收获呢!

【思考】教师的评价在启发思考时有着至关重要的作用,在观察两个数的公因数和最大公因数的特征时,要帮助学生学会用整体的眼光看问题,联系的方式思考问题,就需要有结构化的评价语言。一是体现在教师的追问中,分别在学生发现特点时追问“你是怎么想到的?”从学生的回答中,可以看出及时的追问立刻能引发学生的结构化思考;其二体现在学生能联系公因数的特点来回答时,教师及时用结构化的评价进行鼓励;其三体现在教师还要用结构化的评价来小结观察和发现的方法。