加入时间:2022-05-25

加入时间:2023-10-30

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

概念挖掘:让几何图形“通透”起来

宜兴市东坡实验小学 周佳伟

【摘要】几何图形都有它常规的教学方法,通过这些方法,旨在帮助符合某一年龄段的学生理解掌握几何图形。事实上,几何图形的概念作为理清整个图形王国知识脉络的重中之重,对它的探索必不可少,不仅仅针对书本上的常规方法,更需要通过其它的角度,更深的层次来进一步挖掘几何概念,从而突破学生认知理解上的障碍,让学生能用变化、关联的眼光看待几何图形的学习。

【关键词】概念挖掘 几何图形 通透

数学概念是整个数学知识与技能体系架构的基础,它是客观现实中数量关系与空间形式本质属性的一种反映,是用数学语言揭示事物共同属性及本质属性的一种内在思维形式。

概念的挖掘是数学学习的一种重要手段,适用于各种数理推理、公示证明、拓展延伸、创新运用,只不过最常见的还是数与代数中的概念剖析。在这里,我将视角转换到了几何图形中,通过概念挖掘将几何图形中的“共同点”、“共通点”、“作用点”找出来。

一、在观察想象中挖掘“点”的概念

数学几何图形中的点作为原始概念,有好几种叫法,端点、顶点、交点……这其中端点常见于线段、射线中,通过端点个数可以区分线段、射线和直线;而其余涉及到的点往往是两条及以上的线相互作用的结果,我们可以想象,两条或多条直线或曲线交叉在一起的时候就有了公共部分,因此从几何学的角度我们把两条或多条直线或曲线的公共点称为交点。书本上并没有重点讲解交点,而是在讲到两条直线互相垂直时前面将相交作了一个简单的铺垫,由此让我对这边的教学有了一些新的思考,以苏教版四年级数学上册第八单元《垂直》这一刻为例:

在前期铺垫的时候不能一带而过让学生自己去感受,因为学生的关注点往往在两条线上,而不是两条线的公共点上。如何让学生深刻感受公共部分,我在正式教学新内容前作了一个设计。就是让学生画3条曲线,不同学生有着不同的画法(如图1),其次“化曲为直”,让学生玩手牛筋,学生在玩的时候需要特别关注两条线的交点处,最后出示生活中常见的两线段相交的情况。(可以用书本上的例子)

图1

图1

还有一种情况,那就是由点延伸出一个新的图形,例如角。为了更好地引申出角的概念,我设计了一个小问题:过一点可以画几条直线?请在白纸上试着画一画。学生操作之后很自然地能说出无数条。然后通过变式提问:过一点又可以画几条射线呢?学生也能很快得出是无数条。随即通过课件展示选取其中的两条射线,学生就联想到了这两条射线组成了角,很自然地从之前的直线、射线过渡到了角。但是光引出角这个概念还是不够,学生只知道组成了角,而对角到底包含了哪些部分不得而知,于是我又设计了1张任务清单进一步强化对角的认识:

|

任务清单: 1.找一找 课件中找出角,再从日常生活中找一下有哪些角?各小组比试一下哪组找得多。 2.指一指 上台展示一下找到的角,并指给大家看一看,同时说一说角各部分的名称。 3.做一做 选用各种材料自己做一个角,然后交流。做出来之后互相比一比所做角的大小,再次感受角的构成部分。 4.画一画 尝试画一个角,并简单说一说画角的步骤及注意要点。 5.想一想 从点A起,向不同方向画射线,并填一填。 (1)画两条射线,有( )个角。

(3)再画一条射线,又增加了( )个角。 (4)现在一共有( )个角。 |

指认角这一步很有必要,学生会经常认为那个点是角,教师通过学生的反复试错让学生最终认识到角包含顶点、两条射线以及射线之间的那个部分。接下来角大小的初次比较也让学生认可了这一观点,让学生明白两条射线之间的那个部分是有大有小的,所以角也是有大小的,至此,概念的挖掘进一步深。最后的小习题学生边画角边数角的个数,体会不同射线间的部分与角的个数之间的联系,此处引导学生感受的时候要注意有序不遗漏不重复。

二、在沟通联系中挖掘“线”的概念

苏教版数学在二年级的时候就学过了线段,并把一条生活中常见的细线拉直了看作线段。注意此处是看作线段,也就是说即使是线段在生活中也是不存在的,它是数学上抽象出来的概念,仅仅只能在生活中找到一些原型来辅助学生理解。到了四年级,我们需要进一步学习射线和直线,那能不能继续通过具体的生活中的原型来学习射线和直线呢?答案是否定的,原因在于射线在生活中的原型较少,而直线在生活中根本就没有原型,生活中纯粹的“有限”达不到所需要的对“无限”的理解,所以我建议教学时在原先观察想像的基础上进一步将射线和直线与线段进行沟通对比,找出它们之间的联系点和不同点,让学生理解“无限”的概念,进一步抽象提炼出射线和直线,加深对射线和直线的认识,设计如下:

第一部分:复习线段。问:线段有什么特征?询问的时候手中把细线拉直让学生直观地去感悟。学生会回答线段有两个端点。接着继续提问引出了线段的“有限性”,两边的端点有什么用呢?大多数学生已经感悟到了,端点像钉子一样把线段的长度固定住了,线段的长度就有限了。再结合线段是直的这一特征,可以让学生画一条具体长度的线段。这一部分分三层展开:第一层次通过具体事物直观感受线段特征;第二层次语言描述线段特征端点数、直的还是弯的、有限长还是无限长;第三层次图形符号表示线段。我相信深刻复习有限的线段,只有在深刻理解“有限的”基础上,上升到无限时,学生才能更好地理解“无限性”。

第二部分:引出射线。图片展示提问图中灯射出的光线可以看成线段吗?通过比较显而易见它只有一个端点,而且另一端无限射向天空中,所以像这样射出的光线就可以看作射线,然后PPT展示从线段变成射线(把线段向一端无限延伸,就得到一条射线)的过程,如图2:

图2

图2

因为接下去要理解射线的“无限性”,所以要体会射线是向一端“无限延长”的,而其中的关键回到了刚刚前面说到的在观察想象中理解端点的含义,问:有几个端点?引发学生认知冲突,不同的学生有不同的看法。

①生:如果说两个端点。师:这个是射线的端点吗?(PPT标注)

师:有端点就不能延伸,但是现在已经“穿”过了端点,可以一直延伸下去了。而且只有在两端的点才叫端点,因此射线只有几个端点?

②生:如果说一个端点。师:哪个是它的端点?为什么右边的不是端点?

师:有端点就不能延伸,但是现在已经“穿”过了端点,可以一直延伸下去了。而且只有在两端的点才叫端点,因此射线只有几个端点?最后,概括出射线的端点数,直的且长度无限这3个经典特征。

第三部分:探索直线。由于生活中并没有直线的原型,因此无法像射线那样通过光射向天空这一生活中常见的事物来学习,但是我们可以将直线与射线再次联系对比学习,即如果将两端都无限延伸,结果会如何?

图3

图3

结果我们得到了一条直线,这时候在理解“端点”的时候学生就知道了,这两个不是直线的端点,直线上可以有点,但不是端点。要在两端,才叫端点。但由于直线“穿”过两点向两端无限延伸,所以没有端点,直线具有无限长度。[1]

课上到这里,很多教师会比较线段、射线和直线的特征,列表整理鲜明的特征区分三者之间的不同点。这自然是好的,不过我在这一基础上加了一个环节:也就是通过课件动画展示让学生理解线段是射线的一部分,线段也是直线的一部分。

三、在运动转换中挖掘“面”的概念

“面”是我们常见的二维空间,相比于“线”的一维只有长度,“面”还拥有了宽度,因此在平面延伸拓展的时候就会形成各种各样的图形。在小学数学中最早接触到的“面”是长方形和正方形,因为是规则的图形,所以它的面的大小就很容易确定下来,书本上是拿1平方厘米的小正方形去铺,看一看一行里面有几个,有这样的几行,累积起来即为面积。此种设计为最常见的教学设计,通俗易懂,却深刻体现了“数学测量”的本质含义。它是类比于长度的测量,运用“长度的有限可加性”测量出某个物体的长度包含几个1厘米,长度就是几厘米。

但是这种理解方式割裂了“线”与“面”之间的联系,要知道线动成面,只有在线的运动中理解面,才能更好地理解面积。长方形的“长”和“宽”从图形上来看都是线段,从测量角度看都是指的线段的长度,接下来我想在书本上原有的教学设计结束之后做如下的知识补充尝试:

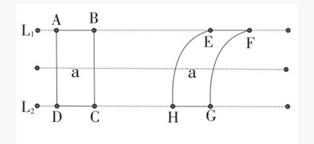

牛顿的微积分在很早之前被称之为“流数法”,这里面涉及到两个概念“流数”和“流量”,以下图为例,在这个长方形ABCD中,不妨把这个长方形是线段EF从线段AB的位置出发,沿着垂直于线段

图4

图4

AB的方向平移,直到运动到线段CD才停下来,此时线段EF运动的距离为线段BC的长度,即长方形的长用字母a表示,线段EF运动过的轨迹正好铺成了长方形ABCD这个面。数学上把线段EF的长度b称为运动过程中的流数,字母x相当于运动所需的时间,铺过的长方形ABFE面积x×b就是整个运动过程的流量。当线段EF运动到线段CD的位置时此时x=a,流量a×b就成为了长方形ABCD的面积。[2]以上材料更多地是作为补充阅读材料放最后或开头让学生去了解的,但我个人认为也是可以以这个为背景展开教学设计或部分教学设计的,毕竟这样的设计带给我们从一维空间到二维空间的整体感是非常独特的。

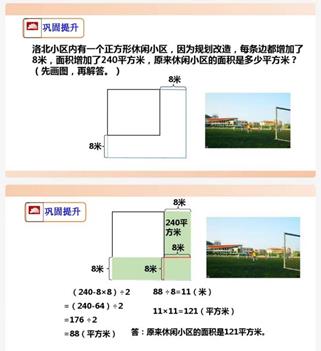

长方形通透了,正方形也就好理解了,下面我单独讲一讲平行四边形的面积。平行四边形的面积理解中有个困惑,那就是,既然长方形是相邻两条边相乘,那为什么平行四边形的面积不是底乘斜边呢?我们先来看一下苏教版五年级上册数学课本第27页的第12题(图5)。

图5

题中大家能够理解长方形和近似平行四边形的面积是相等的,因为每一本练习本的厚度都是一样,宽度也是一样的,那么同样的20本摞起来,面积自然也相等。甚至不需要均匀地斜放,杂乱无章地摆放。只要每到同一个高度处两者的宽度一致,面积也自然相等(图6)。

图6 图7

当然了,刚刚20本练习本摞成的平行四边形只是近似平行四边形,我们的厚度还能更加薄一些,可以用同样大小的纸一张张堆起来。进一步抽象之后如上右图7所示,两个图形在一组平行线之间,其中长方形的宽度CD=平行四边形的宽度HG,任意再画一条与L1平行的线,我们会发现该直线穿过长方形和平行四边形截取出的两条线段还是相等,并且等于CD,也等于HG,如此一来,我们可以大胆想象一条与CD同等长度的线段从CD沿着与L2垂直的方向运动到AB,从而铺成了一个长方形ABCD;另一条同样长的线段从HG沿着与L2垂直的方向运动到EF,从而铺成了一个平行四边形EFGH。可以看到,两个图形的面积都是由一条同样长度的线段积累起来的,由于对应高度处的宽度相同,自然积累起来的总面积也应该相同。至此,我们知道了平行四边形EFGH的面积就是GH×两条平行线间的距离,也就是GH×GH这条边所对应的高。而对此处的面积理解还可以推广到更加一般的情况,下图中两个图形的面积也是相等的。

图8

其余三角形、梯形的面积不一定要在线段运动中挖掘出来,而是可以根据与平行四边形之间的联系来挖掘,通过一系列的转化思想将平行四边形转化成我们想要的图形,以此推理出三角形、梯形的面积公式。

四、在几何直观中强化对问题的理解

几何直观即借助于见到的或想到的几何图形的形象关系产生对数量关系的直接感知。之前,我们都是在谈如何对几何图形的概念作进一步挖掘,实际上,使用几何图形表示和分析数量关系来解决问题,可以让问题变得更加清晰、形象直观,同时也能反过来加深对几何图形的理解,强化对几何图形的灵活使用,而不是仅仅局限于用数来表示几何图形的一些量。如解决问题中可以用线段图或者类似线段图的小长方形表示具体的量,而经常用示意图来表示变化的量:

图9

图9

图10

图10

几何直观与“数量关系的分析”、“逻辑推理”是密不可分的。可以这样说,几何直观并非真正的直观,不仅仅在于直观感受到的,而是通过这个几何图形能不能分析出数量之间的关系,联想到了什么,思考到了什么。这种几何直观的思维方式会把所有目光所及的量以及一些旧知识联系在一起,虽然观察图形得到的结论并不能作为最终的结果,但是至少它为我们的想象、猜想提供了思路,也为严格证明结论打下了坚实的基础。如何发展学生的几何直观素养?最重要的两种途径是数形结合和可视化软件技术应用。

第一,数形结合。几何直观不能仅靠本能的直觉,它需要一定的逻辑推理。在平常的几何课中,学生会通过测量、折纸、比对、猜想和推理来建构几何图形,由此生成的对几何概念的挖掘、几何图形性质的探索、几何问题的解决都可以发展几何直观,只不过我个人认为如果要上升到素养的层面,就必须有更加广阔的视野,多个角度同时推进会更好,而加强数与形的联系会是一种不错的途径。对于小学阶段,数的概念、数的运算、运算律、解决问题等都可以用到数形结合。

第二,可视化软件技术应用。计算机技术的发展可以更好地培养几何直观,可以加深学生对几何概念和性质的理解。如我们可以在小学利用几何画板来展示,通过三角形中边的变化让学生深刻感知三角形任意两边之和大于第三边。

数学概念是理解知识和建构知识体系网络的基础,它的挖掘将更加有助于对几何图形的理解,要知道小学数学书上的概念并不能窥探几何图形的全貌,所以往水平方向拓展,我们还需要用其他的视角来理解几何图形,甚至通过数形结合的解题方法来重新审视几何图形;往纵深处方向延伸,我们更需要从整体思维去看待对几何概念的理解,几个年级比对起来一起建构,甚至把中小学联系起来一起看,只有向更宽更深处发展,我们才能把问题看得更远。

[1]刘善娜.“无限性”该如何引入?——关于线段、直线、射线概念引入的实践与思考[J].小学数学教师,2015,(6):53-56.

[2]郜舒竹.“平行四边形面积”之难[J].教学月刊小学版(数学),2020,(Z1):4-7.