加入时间:2022-05-25

加入时间:2023-04-18

加入时间:2023-04-18

加入时间:2023-04-18

加入时间:2023-04-18

加入时间:2023-04-18

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课标 2022 年版》)强化了课程育人导向,确立了素养导向的数学课程目标,将数学学科的育人过程凝练为培养学生“三会”的过程。可见,数学学科独特的育人价值体现在数学核心素养上,即通过数学教育,让学生会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界,会在数学学习的过程中学会学习,增强发现和提出问题、分析和解决问题的能力,从而促进其思维能力、实践能力和创新意识的发展。

“综合与实践”课程是新时代学校课程的重要组成部分,对于学生综合素养的发展具有重要意义和价值。教师应深入研究“综合与实践”课程,探寻其独特的育人价值、育人路径,不断地培养学生的核心素养,实现学生的全面发展。本文以“曹冲称象的故事”主题学习为例,探索如何依托数学“综合与实践”课程,彰显学科育人价值。

一、单元整体建构,探寻学科育人价值

教材是载体,落实核心素养是目标。教师不仅要用教材教数学,还要研究教材,善于挖掘教材中的育人价值,帮助学生开拓数学思维,提升学习能力,形成数学核心素养。站在单元整体视角对教学内容和教学活动进行规划,帮助学生建构知识体系,特别是加强对核心概念的构建及数学思想方法的渗透。

“曹冲称象的故事”是《课标2022年版》中“综合与实践”领域第二学段的主题活动,旨在让学生感受并认识克、千克、吨及彼此之间的关系,感受等量的等量相等,积累数学活动经验,培养学生的量感和推理意识。融合历史典故的数学活动承担着培养数学思想方法的任务,有助于学生在体会古人智慧的过程中,提升学习兴趣,增强其用数学的眼光看待现实世界的意识,落实学科育人。

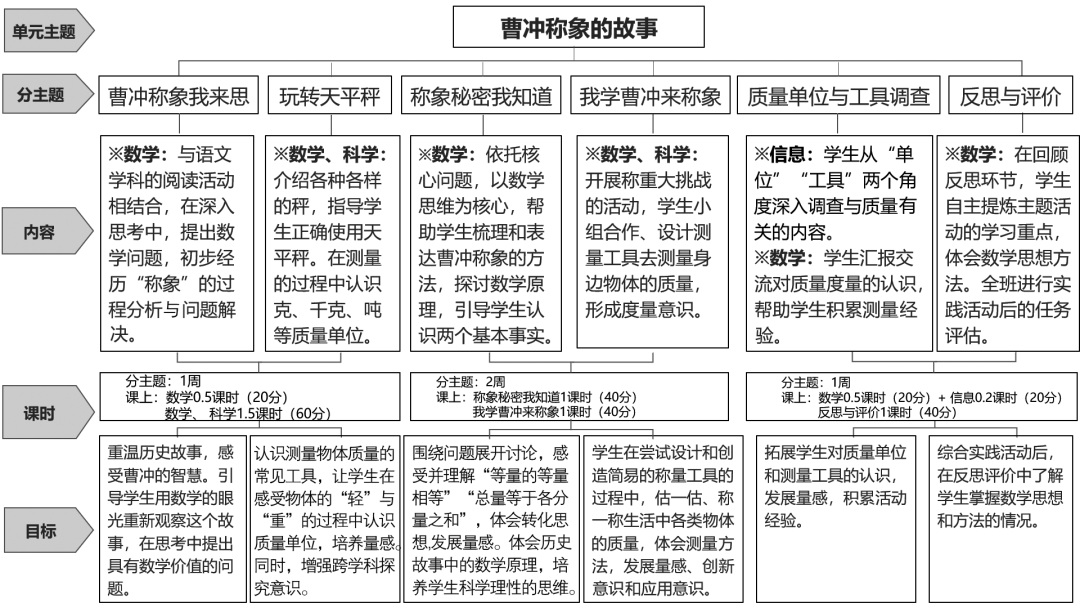

作为“综合与实践”领域的跨学科主题活动,“曹冲称象的故事”依托于语文课学习的“曹冲称象”这一历史故事,融合了语文、数学、科学、信息等学科内容。结合学生具体认知情况,创设了六个主要环节:曹冲称象我来思、玩转天平秤、称象秘密我知道、我学曹冲来称象、质量单位与工具调查、反思与评价。学生在参与、操作、体验、交流等活动中,综合运用多学科知识,经历基于历史故事情境的再思考、历史故事蕴含数学原理的探索、测量方案设计等过程,丰富度量活动经验,发展量感和推理意识、应用意识、创新意识、科学观念等素养。本主题活动历经6个课时,整体结构如下图所示。

二、实施“综合与实践”课程,实现学科育人价值

在科技迅猛发展的今天,问题的解决往往需要融合多学科知识,因而在人才的培养上,也需要培养具备跨学科素养的人。数学“综合与实践”课程关注学生综合能力、跨学科意识和跨学科素养的培育,充分发挥学科间的综合育人功能。有机整合相关学科的教育内容,有利于实现学科育人价值。

1. 综合性设计,把握育人价值核心

《课标 2022年版》对“曹冲称象的故事”主题活动的学业要求为:知道“曹冲称象”的故事,形成问题意识。此要求可拆解为两个方面:在故事理解方面,与语文的阅读活动相结合,体会人物的语言思想,感受曹冲的智慧;在问题意识培养方面,引导学生深入思考、充分交流,初步经历称象的过程分析、问题解决。通过主题式学习方式、跨学科组织形式,并以驱动性问题引领学习,经历问题解决的过程,在问题解决中凸显学科育人价值。

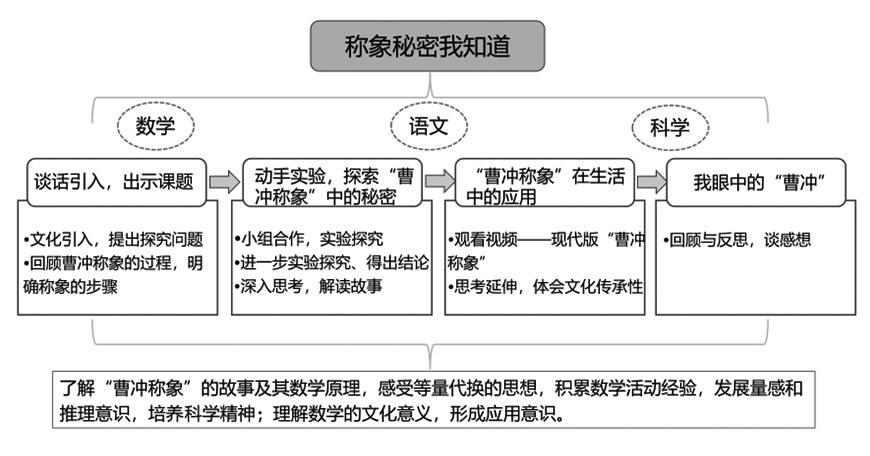

“在我国悠久的历史中,流传着许多经典故事,如草船借箭……你还记得‘曹冲称象’吗?之前的语文课上我们学过。曹冲的智慧体现在哪里?”教学“称象秘密我知道”一课时,课始带领学生回顾语文课堂中学习过的“曹冲称象”的故事,感受曹冲是个聪明的孩子,当遇到困难时要像曹冲一样积极地想办法。这是语文课程的育人目标。数学课堂又应实现怎样的育人目标呢?教师应带领学生共同探寻“曹冲称象”中的基本事实“等量的等量相等”“总量等于各分量之和”。以驱动性问题“为什么大象的质量等于石头的质量”为引领,在探索中培养学生的理性思维、科学精神,这是数学课程、科学课程的育人价值所在。学科间关联性、综合性的设计,可以更好地把握育人价值核心,有助于学生高阶思维能力的发展。具体设计如下图所示。

2. 实践性设计,通往育人价值的途径

行是知之始,知是行之成。在落实数学学科核心素养的过程中,数学实验是一条重要途径。在数学实验的过程中,学生可以像数学家一样去观察、发现、推导。“称象秘密我知道”这节课设计了两次实验来理解“等量的等量相等”这一数学事实。

(1)数学实验就像一种理性的探险,它是大胆猜想、小心求证的过程,帮助学生聚焦关键问题。因此,教师要基于本质问题设计驱动问题——为什么大象的质量等于石头的质量?其中到底隐藏着什么秘密?今天,我们都来当一回曹冲,一起来称象,探究在称象过程中蕴含着的数学道理。在驱动问题之后,学生就进入了小心求证的过程。

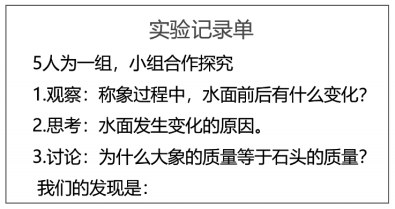

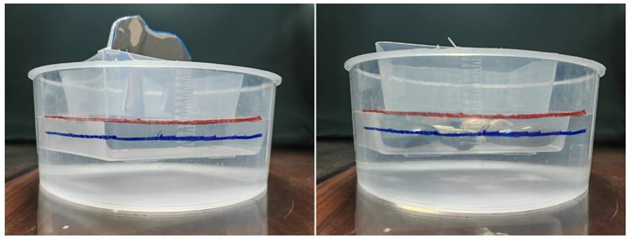

第一次实验中,教师为学生提供所需的实验材料:水槽、塑料托盘、小象模型、一堆石子、水彩笔,以及实验记录单(下图)等,以保证理性的探究真实发生。借助科学课的实验经验,围绕实验记录单中的关键问题,学生进入实验环节,并记录实验中的发现。在模拟“曹冲称象”的过程中,学生看到了水面的变化:放入大象和石头时,船下沉了,水面上升;拿出大象和石头时,船上升,水面下降。学生根据生活经验找到了水面变化的原因,即大象和石头是有质量的。为什么大象的质量等于石头的质量?学生在语文课中获得的答案与实验中看到的现象是一致的。因此,学生的答案都聚焦在同一刻度线上,这是学生看得到的显性原因。

(2)数学实验可以帮助学生走向数学抽象。

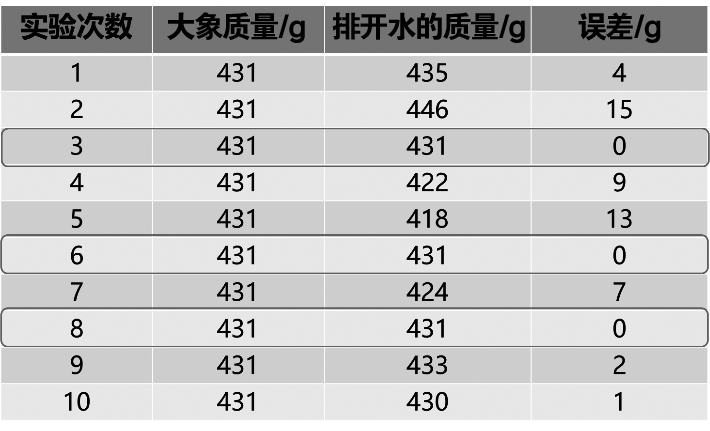

数学抽象作为数学学科核心素养的第一要素,既是学生应当获得的素养,又是学生数学学习的一个过程,也就是说,数学抽象素养是在数学抽象的过程中获得的。在第二次实验中,将实验材料水槽进行了改良——在水位线处开了三个口。引导学生想象:当把大象放入水中,水面会有怎样的变化?学生容易想到水会溢出来。教师提问“:此刻,除了大象的质量和石头的质量,你又发现了谁的质量?”通过实验,学生很快观察到第三个质量——排开水的质量,并发现排开水的质量就是上升部分水的质量。排开水的质量和大象的质量又是什么关系?学生猜测它们相等,并提出可以通过称一称来验证。由此可见,学生已有了解决问题过程中的逻辑思考。称量后发现,大象的质量是431克,排开水的质量是428克,为什么与猜想不同?是什么原因造成的?在理性分析下,学生认为实验数据的准确性与操作过程、实验器材的精密度有密切关系。教师出示课前自己做的10次实验(下图),学生发现只有3次没有误差。在对数据的充分观察中,学生感受到任何一个发现都是科学家经过大量实验得出的结论。在这个过程中,学生获得的不只是知识,还有科学严谨的态度、锲而不舍的探索精神。

数学实验将学生的数学思维和数学操作融于一体。为什么大象的质量等于石头的质量?在第二次实验中,通过具身体验,学生发现:大象的质量=排开水的质量,石头的质量=排开水的质量,由此得出结论:大象的质量=石头的质量,从而理解了“等量的等量相等”这一数学事实。这一数学事实的获得源于数学实验这个途径,学生通过动手操作形成表象,通过对表象的加工完成数学抽象,通过运用数学语言表达数学抽象的结果。在这个过程中,数学抽象、逻辑推理等数学高阶思维得到了充分培养。

三、有效评价,发挥育人导向功能

《课标 2022 年版》指出:主题活动的评价是综合与实践的重要组成部分,应当关注过程性评价。这就要求教师在尽可能真实的情境中,运用评价规则,对学生完成复杂任务的过程表现或结果作出评定。

“曹冲称象的故事”主题活动依据评价量表(下页表),结合自评、他评、师评,选出本次主题活动的优胜小组,并将小组的研究心得、成果展示于班级宣传栏中。根据预设的评价项目、评价指标,学生在自评中了解自己所处的学习水平,根据他评和师评反馈的信息来调整方向、方法等,有助于学生自我发展、自我诊断和自我促进。

“综合与实践”课程应以立德树人根本任务为引领,不断挖掘课程资源中的育人价值。教师应带着核心素养培育的目的设计“综合与实践”课程,在多学科联动下,在丰富的实践活动中,让学习回归育人本位,彰显数学学科独特的育人价值,促进学生的全面发展。

来源 |节选自《小学数学教师》2024年第10期