加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

【课时目标】

1.能找出课文中写得准确形象的句子,感受作者细致的观察。

2.能说出爬山虎是怎样往上爬的,感受作者连续的观察。

3.学写观察记录。

【教学过程】

板块一 学文画图,研读“爬山虎的脚”

1.师生合作朗读第2自然段。

2.读文画句。

(1)默读第3自然段,画出写爬山虎的脚的相关句子。

(2)学生读句子后,教师出示句子。

课件出示:

爬山虎的脚长在茎上。茎上长叶柄的地方,反面伸出枝状的六七根细丝,这根细丝很像蜗牛的触角。细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。这就是爬山虎的脚。

3.读文画“脚”。

(1)教师画图,提出要求。

教师在黑板上画出爬山虎的一根茎和两三片嫩叶。

提出要求:请同学们认真默读写“脚”的句子,注意要读懂每一句话的意思。读完之后,请同学们根据这一部分内容在黑板上画出爬山虎的脚。

(2)学生读书思考。

(3)指名到黑板上画“脚”。

①选颜色:老师这儿有红、黄、绿三支粉笔,请一位同学选择一种颜色来画。

预设1:学生选择的是红色。

说明这位学生认真读书了,而且读懂了书上写颜色的句子。教师可以请学生说说为什么选择红色。(在课文中找依据)

预设2:学生选的不是红色。

教师不能简单地否定,而是把学生出现的这一偏差点作为有利的训练点,在学生评议时进行强化训练,从中培养学生的读书能力和阅读习惯。

②画“脚”。学生在老师画的图上画出爬山虎的脚。

③全班评议。学生再读书,以课文为依据,对照同学画的“脚”进行评议,纠正错误。重点理解以下几点:

位置:茎上长叶柄的地方,反面……

形状:枝状的六七根细丝,这些细丝很像蜗牛的触角。

颜色:细丝跟新叶子一样,也是嫩红的。

预设1:学生画得不对。

请学生评议,主动发现问题并在黑板上改正画错的部分,结合课文内容说一说为什么这样画。

预设2:脚的位置画错了。

脚的位置是理解的难点,如果学生发现把脚的位置画错了,但又不知道画在哪儿更准确,教师可引导学生再读一读写脚的位置的句子,对照图文评议、理解、感悟。

(4)组合朗读。咱们这样来读: 第一组读写位置的句子,第二组读写形状的句子,第三组读写颜色的句子,最后一句大家齐读。

4.小结:同学们认真读书,读懂了爬山虎的脚的位置、形状、颜色。这也正是作者用细致生动的语言告诉我们的。

板块二 探究体验,理解“爬山虎是怎样爬的”

1.了解爬山虎是怎样爬的。

(1)引导:读第4自然段,你知道了什么?(爬山虎是怎样爬的)

(2)点拨:爬山虎是怎样爬的?请读一读有关句子。

课件出示:

爬山虎的脚触着墙的时候,六七根细丝的头上就变成小圆片,巴住墙。细丝原先是直的,现在弯曲了,把爬山虎的嫩茎拉一把,使它紧贴在墙上。爬山虎就是这样一脚一脚地往上爬。

(3)引导:爬山虎究竟是怎样爬的呢?老师通过读“爬山虎的脚触着墙的时候”这一部分,抓住了关于爬山虎怎样爬的一个重点词“触”。请同学们像老师这样再读读后面的句子,想一想还应画出哪些重点词,才能看出爬山虎是怎样爬的。

课件出示:

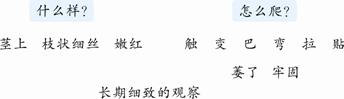

(触) ( 变 ) ( 巴 ) ( 弯 ) ( 拉 ) ( 贴 )

(4)学生读后交流。

预设1:说得不对。

请学生再读课文并调整词序。

预设2:学生漏掉“变”和“弯”。

教师引导学生分别讨论能否去掉“变”“弯”,以及理由。

小结:这些动作前后之间的联系都是非常紧密的,而且是有序的。

(5)体会朗读。注意:只要读好这些词,就能突出爬山虎是怎样爬的了,教师指导重点词的读法。

2.看画面配解说词。

(1)观看视频:爬山虎是不是这样爬的呢?播放视频,让学生仔细观看。

(2)让学生给画面配解说词。引导:解说要讲究方法,就是屏幕上演什么,我们就说什么。解说一定要与画面同步进行。(试说后指名说)

3.教师提问:(1)为什么用“一脚一脚”而不用“一步一步”?换成“一步一步”行不行?(2)爬山虎是怎样一脚一脚地往上爬的?

4.解决问题。

(1)为什么用“一脚一脚”而不用“一步一步”?换成“一步一步”行不行?

预设1:可以用“一步一步”,“一脚一脚”就是“一步一步”的意思。

预设2:“一步一步”是用脚交替着爬,而“一脚一脚”是指长一只脚就巴住墙,再爬,必须再长出一只新脚再巴住墙。

(2)教师请学生用动作演示,进一步理解爬山虎是怎样爬的。

(3)教师在黑板上画图并描述启发:爬山虎并不像动物那样用脚交替着往上爬,而是长一只脚就巴住墙。爬山虎要想往高处爬,就要不断地长出新脚。

5.教师提问:叶圣陶爷爷不用“一步一步”而用“一脚一脚”,你能体会出什么?(叶圣陶爷爷连续细致的观察,用词非常恰当)

6.自由读第5自然段,思考:这一自然段主要讲的什么?(板书:萎了 牢固)

教师小结:第5自然段主要讲爬山虎的脚触着墙和没触着墙时的两种变化。

板块三 领悟方法,学写观察记录

1.教师引导:这篇课文围绕爬山虎的脚,先讲爬山虎的脚的位置、形状、颜色,又讲了爬山虎是怎样爬的,最后讲了爬山虎的脚没触着墙就萎了和触着墙时巴在墙上相当牢固。

从刚长出的新叶一直到长出脚,没触着墙的脚又萎了,叶圣陶爷爷是怎样观察到的呢?(长期、细致)

2.引导:叶圣陶爷爷进行了连续细致的观察,你从课文中的哪些词语可以看出来?

(“注意、仔细看、不几天、以前、今年、原先、现在、后来、逐渐”等词语)

3.阅读“资料袋”。

(1)教师引导:叶圣陶爷爷对爬山虎的脚不光进行了细致的观察,而且经过了长期的观察,否则不可能写得这么清楚。要进行观察,我们先要学会写观察记录。请同学阅读课后“资料袋”,交流学到的写观察记录的方法。

(2)课件出示课本第38页“资料袋”内容。

(3)学生交流。

预设1:相同的地方是两种阅读记录中都能看出记录者对观察对象进行了较长时间的连续观察,都观察了对象在形态、颜色等方面的变化,都记录了观察的时间。

预设2:不同的是一种用图文结合的方式记录,另一种用表格的形式记录。但两种记录中文字都很简洁。

4.布置作业:选择观察对象进行连续观察,尝试在观察中看一看、摸一摸、闻一闻、听一听、想一想等,发现观察对象的变化。如,栀子花从开放到凋谢形态的不同,蚕宝宝从孵化到长大颜色的渐变等。关注细节之处,如,豆芽根须的长度,面包上霉菌斑点的形状。用一种合适的方式记录下来。

【板书设计】

10 爬山虎的脚