加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

基于语文核心素养培育的深度学习(转)

——以统编版一(上)第四单元教学为例

姜静波

统编教材在编排上采用“人文主题”和“语文要素”双线组织单元的结构形式。为了用好 统编教材,落实语文课程标准的要求,培育学生语文核心素养,深度学习不失为一条重要

路径。本文以统编版小学语文教材一年级上册第四单元为例,以素养为本的单元设计奠定 深度学习的内容基础,以真实任务情境的创设培养低段学生的深刻思维,以多元交互的智 能评价实现三维目标的深度整合,探索指向素养的深度教学实现路径。

【关键词】

核心素养 深度学习 实现路径

美国马飞龙(Ference )和罗杰,塞利约(Roger Saljo)两位学者在1976年发表的《学习的本质区别:结 果和过程》一文中,把“深度学习”与强调被动接受、 机械记忆、孤立理解的“浅层学习”相对比,来强调学 习中主动发现、问题解决与情境迁移的重要性。

深度学习不仅关注学习的结果,更关注学生的真实 体验。只有在教师的有效组织与引领下,学生围绕具有 挑战性的学习主题,全身心地积极参与、体验学习的乐 趣与成功的喜悦,才能获得高阶思维形成、仓U新能力提 升和精神影响生命的成长。深度学习至少具有三层意蕴 首先是学习目标的“深层”,其次是学习过程的“深入”, 再次是学习结果的“深刻”。

2017年1月,教育部发布《普通高中课程方案(2017 年版)》和各科课程标准,此次课程标准的修订力度 较大,并首次提出凝练“学科核心素养”。语文学科 核心素养包括“语言建构与运用” “思维发展与提 升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”。其中. 语言建构与运用是基础,学生的思维发展与提升、审 美鉴赏与创造、文化传承与理解,都是以语言的建构 与运用为基础,并在学生个体言语经验发展过程中得以实现的。

低段阅读教学就要立足基础,通过以素养为本的单 元设计奠定深度学习的内容基础,以真实任务情境的创 设培养低段学生的深刻思维,以多元交互的智能评价实 现三维目标的深度整合,帮助学生深度学习,形成一个 知识系统,逐步提升学生的学科核心素养,才能成为全 面发展的人。现结合统编教材一年级上册第四单元的设 计,探讨基于学生语文核心素养培育的深度学习的实践 挥。

一、聚焦课文起始点,基于大单元整体设计 学与教的历程

以统编教材一年级上册第四单元为例,这个单元在 整本教材,甚至整个小学阶段的语文学习中占据着非常 重要的位置。为什么这么说呢? 一年级上册第一单元是 识字,第二、三单元是拼音,第四单元是入小学以来第 一次学习课文。我们常说课文是学生学习阅读的范本, 是引发教与学问题的媒介。如何改变围绕语文知识点和 单篇课文组织教学、学生被动接受和训练应试的状况, 让第一次阅读学习成为学生步入文学殿堂的敲门砖,促 进学生语文素养的协调发展与整体提升,是值得一线教 师深思的。

(一)从“课时主义”走向大单元教学设计

本单元课文主要有四篇:一篇写景的散文《秋天》, 一首朗朗上口的儿童诗《小小的船》,一首简洁明快的 釆莲歌《江南》,以及一首很有童趣的儿歌《四季》。 这些内容都是围绕大自然的景色来写的,所以教参上把 主题定位为“自然”。自然是什么?水、空气、山脉、 河流、动植物,乃至宇宙,都是自然。这个主题似乎有 点太大了,学生也许会摸不着边际。

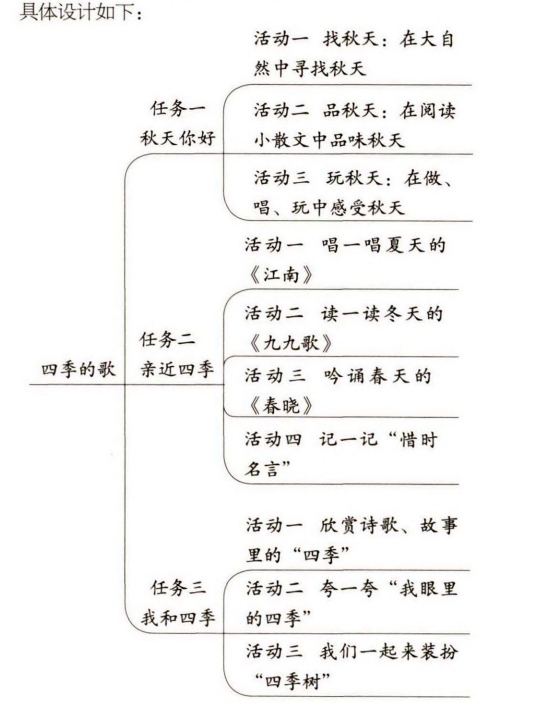

仔细研读这几篇课文时会发现,它们的季节特征很 明显。比如描写夏天的《江南》“江南可采莲,莲叶何 田田”;又如《秋天》“天气凉了,树叶黄了”;《四 季》这篇课文季节特征就更是鲜明了。这一单元用不同 的文学体裁展现了儿童最熟悉的四季景色,让儿童感受 到线性语言文字展现出来的文学之美。《小小的船》《江 南》《四季》还都是耳熟能详可以唱出来的。所以经过 反复商讨,将本单元主题定为“四季的歌”。从学生正 在经历的秋天生活开始,通过“秋天,你好!” “亲近 四季” “我和四季”三个任务,对原有教材作了适当调 整,设计了一系列有趣的语文实践活动,通过线上线下 有趣的识字写字、诵读表达等活动唤起儿童对四季、对 自然的向往和憧憬,体验学习阅读是一件很快乐的事情。

(二)选择和创设真实的单元语文情境

在教学过程中,学习情境的创设对于学生的学习而 言非常重要。由于教材中的课文都是创作者运用语言文 字精心建构的特定的时空,这个特定的时空中蕴藏着丰 厚的情、意、理,构成了作品独特的情境。学习语文, 就是要披文以入情、披文入境,通过对语言文字的学习, 进入作者创作的作品情境中去亲身体验,领会和感悟作

品的情、意、理。

1.依据单元情境合理调整教材顺序。学生通过学 习课文《秋天》,建立生活经验与语文学习的联系; 接着学习古诗《春晓》、谚语《九九歌》以及《江南》 等作品,整体感知四季景色的特点,丰富对四季的感 性认识;再学习儿歌《四季》,学唱《小小的船》, 采用图文赏析、朗读表演等形式趣味识字,在真实的 言语实践活动中激发四季带来的丰富想象,进行创意 表达。

2.依据单元目标适当增加诵读内容。本单元补充了 小散文《秋菊》,与月亮有关的儿歌以及关于四季的儿 童诗,让学生从情感上丰富对月亮文化、四季之美的认 知,也提供了大量随文识字的文本素材,丰富了学生朗 读练习的内容。

3.依据单元任务巧妙设计实践活动。让学生用 不同方式在生活中寻找秋天,用做树叶贴画、唱《瓜 儿谣》、做创意瓜果的方式感受秋天;用上叠词,配 上图画等夸一夸“我眼里的四季”;用词语、景物卡 片、照片、图画等装扮“四季树”;开展“四季朗诵 会”,表达对四季的喜爱。这些学习实践活动的开展, 有利于激发学生的学习兴趣,提升审美能力、创造能 力,让他们在趣味盎然的动手实践中学会表达和运用 语言。

二、构建深度学习场,基于真实任务情境中 认与读的过程

深度学习的一项重要特征是“在真实任务情境中活 动与体验” o所谓“情境”,指的是课堂教学内容涉及 的语境。这里的“真实”,是指这种语境对学生而言是 真实的,是学生在今后的学习和生活中能够遇到的,能 够弓【起他们联想和想象,启发他们继续思考,习得需要 的方法,积累必需的资源,丰富语言文字迁移与运用的 经验。学生要成为学习的主体而不是被动的知识接收器, 就得在真实的语言运用情境中“活动”,有“亲身经历” 知识的发现、形成和发展过程的机会。正是在这样真实 任务情境的活动中,学生才能成为活动主体,才能具备 审美能力和文化修养,从而成为称职的文化继承者,成 为一个具体而丰富的人。

以第一个任务“秋天,你好!”为例,教学这个任 务时大约十月底,正是课文中所描述的“天气凉了,树 叶黄了,一片片叶子从树上落下来”的时节。我们就从 儿童身边的真实生活开始,从儿童正在经历的秋天开始, 引导他们在生活中识字认字,感受秋天的美好。这个任 务共设计了三个活动,概括说就是“生活中找秋天” “课 文里品秋天” “小创意玩秋天”。

(一)在情境中识字,填补认知空白,获取高质量 知识

统编教材回归传统,扑面而来的第一个单元就是“识 字”,让刚进入小学的儿童首先对汉字产生原初感觉, 再开始系统地学习认字的工具——“拼音”。学拼音是 为了能更好地认字,说标准的普通话。这样的安排为一 年级的学生学习课文做了一些铺垫,略有遗憾的是,教 材从汉字到课文,缺少借助拼音工具学词语的过渡,亦 无法让学生感知由字通词、由词入文,领略言意情共融 的语文特点。因此,为了激发学生主动识字的兴趣与朗 读的成就感,也遵循课标“多认少写,识写分流”的原 则,我们创设真实的学习情境,鼓励学生借助拼音工具 学习与“秋天”有关的词语。

活动一 生活中找秋天

跟着爸爸妈妈一起走进大自然,去寻找秋天的 足迹。你可以用绘画、照片、视频等多种方式记录 自己寻找到的秋天,把过程中认识的一些和秋天有 关的生字宝宝制作成生字卡片带到课堂上分享。

金秋时节,家长们总喜欢趁着节假日带孩子外出 游玩。教师提前布置了上述作业。这个前置作业对学 生有一定的挑战,也对刚刚识字的一年级学生有着极 大的吸引力。他们要带着学习词语的任务到大自然中 发现寻找,借助刚刚学习的拼音工具搜集整理词语, 物化成生字卡片带到课堂中分享。果不其然,学生在 分享环节玩得津津有味:有的在乡下奶奶家找到了 “秋 天”,学会了 “葡萄、桂花、大雁”等词语;有的在 网上找到的“秋天”,搜集到“枫叶、水稻、桔子” 等词语;有的在自己身上找到了“秋天”,掌握了“外套、 秋裤、毛衣”等词语……他们在真实情境的体验中学习, 不仅主动学到了新词,还发现了词语之间的有趣联系, 初步训练了词语归类的能力。课堂上的分享多种多样、 多姿多彩。学习让他们驰骋在识字的这片热土中,释 放出自身的潜力。学生在这样的活动中真切地感受到 了拼音工具的作用,更是品尝到了在“秋天”里识字 认字的乐趣。

第二个活动“课文里品秋天”分“识秋天”和“賞 秋天”两个小环节。在“识秋天”里,设计学生喜欢的 闯关游戏:我来教生字,我来分一分,我来读课文。

活动二课文里品秋天

同桌或者小组互相介绍自己认识的和秋天有 关的生字,特别是《秋天》这篇课文中涉及的生字, 分享自己是用什么方法认识它的。在互动中,学生们一个个起劲地轮流当起了小老师, 有的还会去检测小组成员认读、朗读的情况,比如遮住 画来认读字,或者遮住字看着图说一说字音字形。在交 流展示中,学生们不仅学到了课文中的生字,更是认识 了与秋天有关的其他生字,认识多的就能获得奖励。第 二关“分一分”中,通过朗读词语检查学生的认字情况, 再让他们根据种类分一分这些词,说_说秋天里这些事 物的特点。学生们七嘴八舌,争相发言,在轻松愉快的 课堂氛围中学习,由识字到学习词语的积累,浑然天成。 识字教学的基础性和实践性得以充分地体现。

(二)在体验中朗读,深度缝合新知识,提升言语 思维力

个体经验与深度学习是相互成就、相互转化的。 课堂上的学生绝不是一张白纸、一块白板,而总是带着 已有的经验来的。教师需要根据当前的学习活动,激发 学生通过记忆、理解、关联能力以及系统化的思维和结 构能力的共同参与,来唤醒或改造以往的经验,从而建 构出自己的知识结构。“生活中找秋天”这个活动精心 创设了一个学生相对比较熟悉又与作品相契合的学习情 境,缩短了学生与作品之间的距离,更容易激发学生的 学习兴趣,有助于他们将学到的新知融入已有的认知结 构。像这样立足于真实情境,着眼于学生的内在需求, 言语实践活动在快乐的情境中展开, 学生才能真正获得积累和生长,这 应当是我们阅读课教学的方向。

《义务教育语文课程标准 (2011年版)》(以下简称“课标”) 对小学低中高学段都提出了共同的 朗读要求,即“正确、流利、有感 情地朗读课文”,可见朗读的重要性。 对于朗读的指导,烦琐的分析与讲 解会让学生索然无味,一味模仿或 学习教师朗读的技巧会导致学生机 械化地用同一种方式去朗读其他文 章,这样的浅层学习难以提升学生 的认知、情感和思维水平。因此我 们把重点放在语感的培养上,当学 生带着对秋天事物丰富的感知来朗读课文《秋天》时, 就不再是那样简简单单地一字一句地把课文读出来,而 是会非常亲切地,带上自己独特的体验,带着期待或惊 喜的心情,去朗读好课文,把自己对秋天的认识与感触, 通过有韵味的诵读展现出来。

此时再趁热打铁,指导学生用喜欢的方式拓展朗读 《瓜儿谣》等儿歌,在儿歌中感受秋天的美妙,接受语 言的熏陶。第一次学习课文,就应通过巧妙的活动设计, 激发学生内在的学习动机,使兴趣所致,形成积极情感, 在有情境的识字朗读中提升阅读能力,促进学生更好地 自我发展。

(三)在实践中拔节,创意写话共分享,提升言语 表达力

浅层学习满足于输入,深度学习注重输出。在学生 对秋天的喜爱之情被充分激发与调动的时候,具有创造 性质的“活动三”就更能引起学生的共鸣了。

活动三小创意玩秋天

课后的作业任务:做树叶贴画,或者用秋天的 瓜果创意拼盘,有能力的小朋友给自己的作品写几 句话,有条件的小朋友可以把自己的作品拍成照片, 发到互联网平台,让更多的人和自己一起分享秋天 的美好与喜悦。

学生在丰富多彩的言语实践活动中认识到了正在经 历的秋天,捕获言语信息,从而感受、内化言语,学会 简单并个性化地表达,为后面亲近冬、春、夏,感受“我 和四季”的关系,运用语言文字来表达对四季的喜爱等学习活动奠定基础。

未来的社会呼唤有多种能力的学习者,通过对语文 课堂的统整,实现“定制学习”。以学习者为中心,以 真实的情景为支点,以多样的学习方式设计为纽带,为 学生的学习提供更多样、更立体、更全面的资源供给, 协助学生发现自己的兴趣,培养语文学习能力,自主建 构语文素养,真正做到从“教材就是我们的世界”,走 向“世界就是我们的教材”。

三、激活最近发展区,基于智能系统下评价 准与精的兼程

王宁教授在《语文核心素养与语文课程的特质》一 文中指出:“语文核心素养是学生在积极主动的语言实 践活动中构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出 来的个体言语经验和言语品质。”如果学习是深度的, 那么,评价也必须是深度的。在大单元整体教学的大背 景下,语文评价需要注重线上线下混合式学习,依托智 能系统在真实的情境中对学生学习进行持续观察和全程 描述,引导学生迁移运用与学会反思,展示学生的优势 和进步,为师生之间的协作和改进提供方便和有意义的 指导,以期支持学习和教学的持续深入。

(一)关注过程,互动点评提高学习效率

互动式的过程性评价是学生深度学习的有力船桨。 朗读《秋天》这篇课文时,借助平台,要求学生花3分 钟跟读录音。这3分钟内,学生可以根据自己的情况反 复听读,认字多速度快的学生可以录制自己的朗读并保 存发送。学生在课堂上可以根据范读任意点评一份上传 的作业,为自己喜欢的朗读作业点赞。一听、二读、三 评价,学习能力强的可以通过平台点评他人作品,既能 帮助他人又能提升自己;弱一些的可以反复听读练习, 并根据点评意见继续改进。这样关注真实表现的互动式 评价能更有效地促进学生深度学习,帮助学生获得高质 量的语言知识和语言能力,提升其审美情趣和鉴赏能力。

(二)解决问题,评价共振激发学习潜能

在阅读课文《小小的船》时,教师启发学生用语言 表达弯弯的月亮还像什么,学生一开始不太明白。教师 便通过云平台画板及交互功能,让学生画一个弯弯的月 亮,利用平台推送有创意的作品,激励学生发散思维, 画一画形状像月亮的事物。学生在教师的点拨中立马头 脑风暴,画出了香蕉、镰刀、小枪、眉毛、笑眯眯的眼 睛……再将简单稚嫩的图片转变成生动有趣的文字,富 有创意的诗句就创造出来了,不断闪现思维的火花。由 此可见,基于信息技术支持的平台或环境下的深度评价, 更有利于学生语文核心素养的养成。

(三)整合目标,学评结合提升语文素养

指向三维目标整合的形成性评价是学生深度学习的 核心引擎。云平台提供了编辑平台,有分页、翻翻卡、 连线题、选择题、讨论区、图片拖动等多种工具,教师 可以根据大单元教学案例设计的单元测评学习包,通过 在线学习平台上传后,利用计算机或者平板电脑,随时 随地发布学习任务,创建多样的交互活动,让技术服务 课堂,同时,还可以根据数据反馈及时调整教学,改变 传统的学习方式。比如,利用“翻翻卡”,在翻动中检 测自主识字的速度与数量;利用“讨论区”,分享集体 智慧成果获得点赞等。学生在个人平板终端可以获得学 习资源、完成学习任务、进行自主智能评测、分享同伴 的学习成果,线上线下混合学习促进了教和学的方式转 变,也让自主、合作、探究的学习成为可能。基于云平 台技术支持的教、学、评,让单元统整课堂的教学方式 从单一走向多元化,从学生对教师的依赖逐步走向学生 深度学习的独立。

儿童核心素养的培育需要在具体情境、具体形象和 具体动作的深度学习中进行。单元统整教学更注重学习 过程,将习得、思考、问题解决过程设计出来,明确任 务情境活动,促进学生在“互联网+”环境下的自主、 合作、探究的深度学习,在不断解决任务的过程中学习 语文,培养学生的语言表达能力、思维辨析能力、迁移 运用能力,提升学习的质量和品质,实现学生语文核心 素养的培育。鼬

参考文献:

[1]杨向东.基于核心素养的基础教育课程标准研制 [J].全球教育展望,2017 ( 46 ).

[2]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题 U].全球教育展望,2016(45).

[3]戴晓娥.情境任务活动——指向语文素养的大 单元教学探索[J].基础教育课程,2019 ( 10).

[4]王宁.语文核心素养与语文课程的特质[J],中学 语文教学.2016 ( 11 ).

[5]崔油兴.基于核心素养培育的深度学习[J].课程• 教材•教法,2019(2).

(姜静波,江苏省常州市武进区星河实验小 学。邮编:213161 )