加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

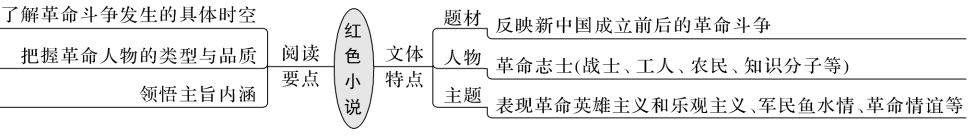

2025年高考语文文学类文本阅读

2025年高考语文文学类文本阅读[训练要语]

[对点训练]

一、阅读下面的文字,完成后面的问题。(16分)

青山为证

叶仲健

“依弟,这信送岭上去!”端叔将一封信交给放牛娃。“给哪个?”放牛娃看出端叔十分急慌。

“一个叫青山的人。”端叔叮嘱,“记住,只能交给他!”

蚌风岭,童安镇最高的山,上面有个村子,稀稀拉拉几户人家,眼下是游击队根据地,上去得半天,对放牛娃来说,只消个把钟头。以前放牛,他常跑上面去,有条近道,得穿越一处崖洞,鲜为人知。

蚌风岭村口,一个小伙子拉住放牛娃,问他找谁。放牛娃说:“青山。”“找青山啥事?”“见到青山才能说。”小伙子搜遍放牛娃全身,才领他往村里走。信,躺放牛娃鞋窝里,没被发现。

将放牛娃带到一个汉子面前,小伙子退到屋外站岗。“找我啥事?”汉子不老,三十来岁模样。

“青山横南北?”

“绿水绕西东!”

暗号对上,放牛娃脱掉鞋,掏出信,递过去。

汉子扫了一眼,未立即打开,拍拍放牛娃臂膀:“好样的!”

放牛娃是我的父亲。他自小是孤儿,寄养于堂叔家,十三岁被国民党抓走当壮丁,半路逃脱,躲进苦竹村,给林伯家放牛。父亲说端叔过去是隐藏在我们村的地下党员,他帮他送过好几回鸡毛信,“有回撞见一伙巡山的,不懂啥来头,我只管逃,他们在我背后追,跑出几里地,我上树躲了一宿,不知道多惊险!”

父亲将他的故事对我讲了无数遍。20世纪90年代初,我大学毕业,分配到县政府办,工作一年多后,意识到一个问题:父亲对革命事业也算有过贡献,按理应该享受优待才对,可父亲啥都没有享受过,修了大半辈子地球,一生清贫。我向民政局朋友咨询此事。朋友说对老地下党员和老游击队员,国家确实有优待政策,前提是你得去认定身份,具备至少两名在世的且同时期、同地点参加革命的老党员证明。

我回家向父亲提及此事,让他联络端叔和青山:“只要拿到他们出具的书面证明,每月就能享受好几百元补助。”“我看还是算了。当年我又不是奔着好处去的。”父亲将头摇成拨浪鼓,“黄土埋半截的人了,争这些做甚?”我说:“至少得让国家给你恢复名分吧?”父亲还是拒绝。我有些生气:“你要嫌害臊,我替你去办。”

从父亲话中得知,端叔全名林端成,新中国成立后在童安镇政府工作,家就在镇上。只是,一番辗转,我打听到,曾任副镇长的端叔,十年前退休,两年前过世,不曾遗留与父亲有关的一鳞片爪。出师不利,也就失去寻找青山的必要,“青山”是否真名,何许人也,身在何处,也许死去的端叔才清楚。这事就此搁置,父亲罹患胃癌过世后,不了了之,每每回想起此事,我难免遗憾。

后来,我调至市司法局,听说我来自童安镇,一位同事说他知道那地方,“有个红色革命根据地遗址吧?我父亲当年在那蹲点过。他是老共产党员,参加过孟良崮战役”。文献记载,游击队在蚌风岭设立根据地,前后不到两年时间,倘若他父亲在那里参加过革命,保不准会知道我父亲。我让他回家问问他家老爷子是哪一年的事,记不记得当时有个放牛娃给他们送过鸡毛信。同事当即打电话,挂掉电话后说他父亲当时不负责通讯任务,不记得有这么个人,得向王副局长打听。“王副局长?”“市公安局王青山副局长,早退了,跟我父亲是老战友。”听到“青山”这名字,我无比激动,迫不及待让同事引见。同事说没问题,周末让他父亲带我去。

眼前这位老人,九十二岁高龄,谈吐清晰,据说还能每天看报。他问我有没有我父亲年轻时的照片。我说没有。父亲只照过一次相,晚年照的,那照片成为他的遗照。他说:“既然你爹已经过世,你找我的目的是啥?”我怔住,是呀,我的意图是让政府恢复父亲的名分,还是奢望上级照顾我的仕途,抑或只是为了印证父亲那段被埋没的历史?“不瞒你说,当时是有这么个放牛娃,至于是不是你爹,恕我不能下结论。”这是位相当睿智的老人。我尽可能表现得不卑不亢:“有您这话,不枉此行。”

我向王青山老人辞别,转身离去那一刻,苍老的声音追过来:“我给过他一枚弹壳!”

我的心被抓了一下,回过头问:“刻着‘王’字的弹壳?”

老人目光一亮:“对对对,我还让他有困难拿弹壳来找我哩,还给过他地址。”

那枚弹壳,父亲看得很重,跟钥匙串一块儿,傍在身边几十年,只是他过世后,我忘记丢哪去了。回想起来,身份认定这件事,父亲一直是拒绝的。

“新中国成立后,不少老游击队员和老地下党员,拒绝享受国家优待,不想给国家添麻烦,哪怕再穷困潦倒,也不向政府伸手,他们是最值得敬佩的人……”坐着的老人颤巍巍地站起,左手按住我手背,右手拍拍我臂膀:“你爹,好样的!”

回到老屋,翻箱倒柜,那枚弹壳,怎么也找不着。我知道它真实存在过,如同父亲那段峥嵘岁月,青山可证。

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是 ( )(3分)

放牛娃人小却灵活,别人得走“半天”的山路,放牛娃“只消个把钟头”便能到达目的地。

放牛娃人小却灵活,别人得走“半天”的山路,放牛娃“只消个把钟头”便能到达目的地。

听说已退休的公安局副局长名叫王青山时,“我”的内心又燃起了能找到证人的新的希望。

听说已退休的公安局副局长名叫王青山时,“我”的内心又燃起了能找到证人的新的希望。

“我怔住,是呀”后对“我”的心理活动的描写,道出了“我”找王青山老人的真实目的。

“我怔住,是呀”后对“我”的心理活动的描写,道出了“我”找王青山老人的真实目的。

辞别之时,王青山老人告诉“我”弹壳的事,说明他已经认定父亲就是当年送信的放牛娃。

辞别之时,王青山老人告诉“我”弹壳的事,说明他已经认定父亲就是当年送信的放牛娃。

2.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )(3分)

小说开头部分描写人物对话时,多采用短句,刻画出端叔、小伙子、汉子等游击队员机警、果敢的人物形象。

小说开头部分描写人物对话时,多采用短句,刻画出端叔、小伙子、汉子等游击队员机警、果敢的人物形象。

小说围绕“我”为证明父亲游击队员身份寻找证人的故事展开情节,两次于无希望处又峰回路转,跌宕起伏,有吸引力。

小说围绕“我”为证明父亲游击队员身份寻找证人的故事展开情节,两次于无希望处又峰回路转,跌宕起伏,有吸引力。

小说善用伏笔,如要将信交给叫青山的人、交信时的暗号、得知端叔死讯时失去青山的线索等,都为后文找到“青山”设下伏笔。

小说善用伏笔,如要将信交给叫青山的人、交信时的暗号、得知端叔死讯时失去青山的线索等,都为后文找到“青山”设下伏笔。

小说结尾处,青山老人拍着“我”的臂膀说的那句话,呼应小说开头部分对放牛娃的称赞,同时更进一步升华了小说的主题。

小说结尾处,青山老人拍着“我”的臂膀说的那句话,呼应小说开头部分对放牛娃的称赞,同时更进一步升华了小说的主题。

3.请简要分析文中“我”的作用。(4分)

答:

★4.小说结尾关于“弹壳”的相关情节有何妙处?请结合文本加以分析。(6分)

答:

二、阅读下面的文字,完成后面的问题。(16分)

风雪友情

金克木

这位来教小学的小学毕业生到校时只见史校长和一个看门兼做饭的工人。史校长有三十来岁,态度严肃,总像有什么心事。相处半年,见面不多,少年总记不起什么时候曾经见他大笑过。校舍是一所破旧的大庙,主要建筑只是一座大殿,算是各班共同教室,殿两旁隔开的两小间屋,一边是校长卧室兼办公室,一边是教员卧室。中间是吃饭等共同活动的场所,用板壁和后面大教室隔开。

几天内又来了两位教员。一位姓石,是黄花岗七十二烈士中本县一位石烈士的本家侄子。一位姓王,皆在武汉进过什么干部学校,大革命失败,才回家来。

王老师总爱弹风琴唱“老头陀,古庙中,自烧香,自打钟”的《道情》。石老师身体不好,总爱躺在床上,但并不睡觉。他们都比这个小老师大几岁年纪,又多了不少阅历。有一天王老师忽然板着脸问他:

“你读过《共产主义abc》没有?”

“没有。”

“没读过《共产主义abc》的,能是共产主义者?我来教你。”

“书在哪里?我去拿。”

“你拿不到。书在这里。”王老师用手掌拍一拍肚子,石老师斜靠在旁边的破藤椅上,笑了起来。

“这本书是危险读物,怎么能带来带去?我一章一章、一句一句背给你听。好好用心记住。第一章,商品。”

“怎么?你把全书都背下了?”

“那是当然。”

小老师也不感惊异,因为他早就背过古书和一些白话文,不过还没有背诵过犯禁的翻译外国人的书。第一章的题目“商品”,他就不懂。可惜王老师的背诵和讲解开始没有多久就开学,只匆匆说了全书大意,没有工夫也不可能再这样大声讲什么价值、价格、资本了。

眼看就到冬天了,一天,史校长把这个小老师叫进了自己的屋子,对他说:

“现在有件非常重要的紧急事,我不能亲自去,只能你去办,听我讲完就出发。你的课我来教。注意听清楚了:先到团城子小学,那里有一位毕校长等着你。什么介绍信都不能带,你只要对他说是我叫你去的就行了。一切听从他的。他会带你去堰口集。他是那里的小学校长。在那里,这一两天内有一次重大会议,不过并不要你参加,一切由毕校长主持。毕校长会把结果告诉你。你立刻回来向我报告。任何文字记录都不许有,只有凭心里记。明白了吧?立刻出发。到团城子只找毕校长。对任何人,不论是谁,都不能说你的事,不能提到我,只除了对毕校长一个人。有什么不明白的没有?好!快走。”

小老师悄悄走出校门。学生都中午回家了。老师和工人都在自己屋里。他快步溜出村子,向团城子进发。

刚到团城子小学门口,只见一个约莫三十岁的穿着长袍的人站在那里。没等他开口,那人便问:“你是哪里来的?来找什么人?”他刚说出是来找毕校长的,就听那人放低声说:“我姓毕。谁叫你来的?”“史校长。”“好,随我马上走。”

不由分说就上路。不料这位毕校长身高体壮,一步至少有这大孩子的一步半,没走几步路就把他抛在后面。他连赶带追,毕校长头也不回。出了村子,两人之间已经隔了一截路。毕校长仍然大步流星往前走,好像后面没有人同路。走了几里路以后,毕校长的步子放慢了,可仍不回头看。直到走出十里以外,大人才让小孩儿赶到约莫一丈开外之处。

毕校长站住了,回头了,笑呵呵地说:“累坏了吧?亏你赶上了。现在可以一起走了。”原来他是有意撇开同伴的。

“现在已经走出快十五里了。还得走十几里,走得动吧?天冷,出点儿汗不要紧,只是不要被风吹。”毕校长用手摸摸同伴的头,看看没有什么汗,很满意,说了句:“不赖。”

又走了一段路,毕校长忽然脱下了长袍,往肩上一扛。这时露出了他身上挎着的一件东西。他一伸手把那东西举起来,问:“认识吗?”

“盒子炮(长筒手枪)。”

“会打吗?”

“不会。”

“我打一只鸟给你看。以后我可以教你打靶子。”

“还是不要放吧。”

“怕什么?这里是我的地界儿了。”

“不是怕,是不想你浪费一颗子弹。”

“那好,不打了。”

“要打,也得穗子撩高些(往天上打枪)。”小孩子不由得卖弄一句新学来的江湖黑话。

“哈!你还会问两句,告诉你,会不全,就不要卖弄。三句话答不上来,就会闯大祸。你懂不懂?干这一行,不是靠嘴皮,是靠本领,靠名声。记住了?干大事不是耍嘴皮子。尽管我有这个(他一拍手枪),在团城子里也不能露相。靠嘴上几句话是不管用的。那是编故事或者闲谈的人用的。”

毕校长这番教训给了他很深印象。史校长很少对他这样教训过,两人都是实干派,但表现性格不大相同。

到了毕校长的小学,天已经阴了下来,不过黄昏,已像黑夜。呼呼的北风也吹起来了。

吃完晚饭,毕校长嘱咐他不要出屋,不论听到什么响动都不要管。早早睡下,一切明天早上再说。

这一夜大风大雪,一觉睡醒,雪停风止,太阳从云中时隐时现,房檐上滴起水来了。

起来后吃早饭时,毕校长一言不发,面色阴沉,和前一天大不相同。

早饭后,天晴了,毕校长告诉他立刻回去。化雪,路上泥泞,给他一双旧棉鞋,叫他慢慢走,小心别滑倒。雪深,又给他一根棍,探着路走,莫掉进路旁沟里,都嘱咐完了,没说一句正事。毕校长送他到校门外,又讲了讲回去的路怎么走。然后,他昂起头来,看着天色,嘴里咕叽几句,先高后低,忽高忽低:

“霜后暖,雪后寒,现在还不算冷,快点趁有太阳走,说不定下午还会阴,尽快在中午赶到才好。见到史校长说我问他好。(低声)谈崩了。(声音高起来一些)你认识路了,有空来玩。(又低声)谈不拢,完了。(又高声)快走吧。(低声)快撤。”说完转身进校门。

本来不知道这位校长为什么要这样演戏,这时才明白了。不但门前有人走过来,而且斜对面的一大门里也走出来人。这时校内校外到处都有人。

他赶回学校,两脚和两腿都成了泥糊的,身上也沾了不少泥。尽管有根棍,仍然滑跌了几次,幸好没有掉下沟。史校长等得不耐烦了,一听声音,跑出屋门,一把拉他进屋。

“毕校长说:‘谈崩了。谈不拢,完了。快撤。’就这几句话。”

史校长眉头一皱,吁了一口气,伸头向门外一望,转身把他推出去,说:“快回屋,把泥鞋、泥衣裳都换掉。你到什么地方去,做了什么,对任何人也不许说。”

他换好罩衣、罩裤、鞋袜,再出来时,史校长门上一把锁。他不知哪里去了,饭也没吃。

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 ( )(3分)

“校舍是一所破旧的大庙”,点出了学校的简陋,也暗示了当时开展革命工作条件艰苦、过程艰难。

“校舍是一所破旧的大庙”,点出了学校的简陋,也暗示了当时开展革命工作条件艰苦、过程艰难。

王老师总爱唱“老头陀,古庙中,自烧香,自打钟”,表现了他对自由的向往和具备革命乐观主义精神。

王老师总爱唱“老头陀,古庙中,自烧香,自打钟”,表现了他对自由的向往和具备革命乐观主义精神。

“一夜大风大雪”,既写出当夜环境的恶劣,又渲染出革命形势风起云涌,与当晚的重大会议相映衬。

“一夜大风大雪”,既写出当夜环境的恶劣,又渲染出革命形势风起云涌,与当晚的重大会议相映衬。

史校长“不知哪里去了,饭也没吃”,意在说明他为革命奔忙,废寝忘食,也给读者留下了想象空间。

史校长“不知哪里去了,饭也没吃”,意在说明他为革命奔忙,废寝忘食,也给读者留下了想象空间。

6.关于文中三位教员谈论《共产主义abc》的部分,下列说法不正确的一项是 ( )(3分)

王老师主动提出给小老师讲《共产主义abc》,表现了王老师作为共产主义者时刻不忘发展革命力量。

王老师主动提出给小老师讲《共产主义abc》,表现了王老师作为共产主义者时刻不忘发展革命力量。

石老师的笑,包含王老师和石老师二人对小老师的认可,同时也说明小老师当时还显得有些稚嫩。

石老师的笑,包含王老师和石老师二人对小老师的认可,同时也说明小老师当时还显得有些稚嫩。

对于王老师将书的内容全部背下来,小老师并未感到惊讶,说明了小老师对革命的认同和热爱。

对于王老师将书的内容全部背下来,小老师并未感到惊讶,说明了小老师对革命的认同和热爱。

没有多久就开学,王老师没有工夫也不可能大声讲解书的内容,暗示革命斗争的形势依然严峻

没有多久就开学,王老师没有工夫也不可能大声讲解书的内容,暗示革命斗争的形势依然严峻

7.有人评价这个“小老师”在这篇小说中“人小作用大”。请简要分析“小老师”在小说中的作用。(4分)

答:

★8.在革命中,情报员所从事的是危险性很强的工作。本文用克制而有张力的人物语言叙写了传递情报的过程,这样写带来了怎样的文学效果?请谈谈你的理解。(6分)

答:

1.B [A.由“以前放牛,他常跑上面去,有条近道,得穿越一处崖洞,鲜为人知”可知,放牛娃能快速到达目的地,是因为他知道少有人知的近道。C.“我怔住,是呀”后的三个问句,表现的是“我”对自己寻找证人目的的反思。D.青山老人是在“我” 回复弹壳上刻着“王”字的时候才确定父亲就是当年的放牛娃的。]

2.C [C.交信时的暗号“‘青山横南北?’‘绿水绕西东!’”在后文并未再次出现;“我”得知端叔死讯时失去青山的线索,而后文中“我”再次找到青山是因为调岗后的一个同事引见,与此事并无关联,故这些事件并不都是为后文找到青山老人设下的伏笔。]

3.解析 分析“我”的作用首先要看是不是线索人物,推动了情节的发展。从文章中间,“我”开始出现,下文的“我”想要给父亲恢复名分,寻找端叔等情节,都是因为“我”的行动才得以进行下去。其次看“我”对其他人物的作用。“我”想要父亲恢复名分的目的是每月享受好几百元补助,目的具有功利性;而父亲却说“还是算了”,二者形成对比,由此更加凸显父亲的高大。

答案 (1)推动情节的发展。小说围绕着“我”要为父亲认定身份这一事件展开,经历了寻找端叔未果、询问同事父亲、找到青山老人、证实父亲身份等情节。(2)衬托父亲的形象。“我”为父亲认定身份的出发点是较为功利的,这更加衬托出父亲无私奉献的高尚品德。

4.解析 “弹壳”是个物象,分析其作用要从情节、人物、主题等角度入手。情节方面,弹壳的出现让父亲的身份得以证实,使文章波澜起伏。人物方面,父亲虽然有弹壳但却拒绝恢复名分,这显示了父亲的情怀。主题方面,父亲只是无数类似于他的人的缩影,进而深化了小说的主题。另外,“我”从这件事中受到了震撼,这也可以是答题的角度。

答案 ①在即将放弃的绝望时刻,弹壳这一线索的出现,迎来柳暗花明,使故事于结尾处再起波澜,使情节更加跌宕起伏,使故事更完整一体。(情节上的效果,突转、波澜、完整)②父亲手握弹壳这个有力的证物却不去找组织要待遇,更突显了父亲大公无私的人物形象。(突显人物形象,丰富,不求回报)③通过弹壳,青山老人联想到众多的老游击队员和老地下党员的高尚情怀,由“个体”到“群像”,进一步升华了小说的主题。④“我”虽找不到弹壳,但知道它真实存在过,表明经历了这次事件,“我”真正理解了父亲的为人,精神上受到洗礼。(答出其中3点即可)

5.D [D.“废寝忘食”曲解文意。文中并未提及史校长废寝忘事的事,只是出于当时革命形势考虑而暂时撤退了。]

6.C [C.“说明了小老师对革命的认同和热爱”错误。小老师并未感到惊讶的原因是“他早就背过古书和一些白话文,不过还没有背诵过犯禁的翻译外国人的书”。]

7.解析 要从人物、情节和主题三个角度分析人物作用。人物方面,由“见到史校长说我问他好。(低声)谈崩了。(声音高起来一些)你认识路了,有空来玩。(又低声)谈不拢,完了。(又高声)快走吧。(低声)快撤”“快回屋,把泥鞋、泥衣裳都换掉。你到什么地方去,做了什么,对任何人也不许说”“他换好罩衣、罩裤、鞋袜,再出来时,史校长门上一把锁。他不知哪里去了,饭也没吃”等可知,两位校长的形象特点是通过“小老师”展现的。情节方面,“小老师”很明显是线索人物,贯穿整个故事。主题方面,由“有一天王老师忽然板着脸问他:‘你读过《共产主义abc》没有?’”“没读过《共产主义abc》的,能是共产主义者?我来教你”“这本书是危险读物,怎么能带来带去?我一章一章、一句一句背给你听。好好用心记住”可知,这里传达出的是革命战士的革命情怀。

答案 ①“小老师”是本文的线索人物,串联起本文的故事情节。②“小老师”是史校长和毕校长沟通的桥梁,通过“小老师”的眼睛,表现了二位校长的人物形象。③“小老师”不仅见证了两位校长的形象,文中也通过“小老师”的眼睛写到王老师和石老师,从而表现出革命战士的斗争热情和革命信念。

8.解析 此题要求分析情节设置的效果。表面看,传递情报的过程中,人物的语言有“现在有件非常重要的紧急事……注意听清楚了……有什么不明白的没有?好!快走”的短促、紧凑;也有“低声”“声音高起来一些”“又低声”“又高声”“低声”的忽高忽低,这给读者一种紧张的感觉。其次,这与当时的革命斗争形势紧张有关,氛围相合。第三,要从人物入手,因为说话的人是革命者,“注意听清楚了……任何文字记录都不许有,只有凭心里记……对任何人,不论是谁,都不能说你的事,不能提到我,只除了对毕校长一个人”“快回屋,把泥鞋、泥衣裳都换掉。你到什么地方去,做了什么,对任何人也不许说”“走得动吧?天冷,出点儿汗不要紧,只是不要被风吹”等塑造出性格鲜明的人物形象。另外,“谈崩了……谈不拢,完了……快撤”中的“谈崩了”,始终没有提及谈崩的对象,这也设置了悬念,留白。

答案 ①史校长的话语短促、紧凑,毕校长的语言声调忽高忽低,充满了紧张感;②环境上渲染紧张的斗争氛围,与情节的展开相协调;③使情节结构更加紧凑、集中,也制造了留白的艺术效果;④使得人物形象更加丰满,谨慎干练、互相关心的革命者形象呼之欲出。