加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

回眸一下百媚生

——信息类文本选择题

一、旧题回顾,思考题目特点

(苏锡常镇一模:节选自王先霈《创造性思维中“有意义的空白”》)

1. 下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A. “有意义的空白”是在艺术创造中独有的寻求相称的形式和内容的心理状态。

2. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

B. “有意义的空白”是艺术创作的前提,没有“空白”发出呼唤,主体就创作不出艺术作品。

3. 下列诗句中不适合用作第五段论证素材的一项是(3分)

B. 文章本天成,妙手偶得之。

4. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 文章开篇用《致谢无逸》书中的故事,揭示了创造性思维的关键时刻不能被打扰的创作规律。

(交流卷15:摘编自之江轩《不让冷门绝学成“绝响”》)

1. 根据原文内容,下列说法正确的一项是(3分)

D.延续冷门绝学研究不能只依靠情怀,还要为研究者创造更好的物质条件。

2.下列选项,最适合作为论据来支撑第五段观点的一项是(3分)

C. mRNA领域被称为“科学上的一潭死水”,新冠疫情爆发后,科学家基于mRNA技术研制出了首批疫苗来应对燃眉之急。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

C.文章举唐宋古文运动为例,证明冷门绝可以帮助我们汲取历史智慧,守正创新 ,并助力当下发展。

(交流卷16:《“情感腹语”:为什么自己杯里的咖啡更香浓?》)

1、下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

B.研究人员用蓝色三角形按钮等无实质意义的符号做测试,是为了排除“禀赋效应”,以保证实验结果的可靠性。

2、根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分) ( )

C.“自我优先效应”“禀赋效应”“现状偏见”“鸡尾酒会效应”等概念,主要指人们总是会有选择性地注意某一特殊刺激物。

3、下列选项,最适合作为论据来支撑第二段观点的一项是(3分) ( )

C.某草莓种植户听取了顾客的意见,与附近的农家乐、主题公园等合作,推出“DIY草莓甜品制作”“动起你的双手,珍藏‘莓’好时光”等活动。

(交流卷14)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3 分)

D.当代社会里,从街道到城市到国家再到整个世界,社会整合与系统整合两者显示出敏高的重合度。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.孔子认为君子不要在意饮食、睡觉这样的基础生理需求,而应该有更高层次的精神方面的追求。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是(3分)

A.民可使由之,不可使知之。(《论语•.泰伯>》)

(2024九省联考试卷:摘编自陈胜前《燕山——长城南北地区史前文化的适应变迁》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

C.北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

3.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是(3分)

B.在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,也发现了不少农具。

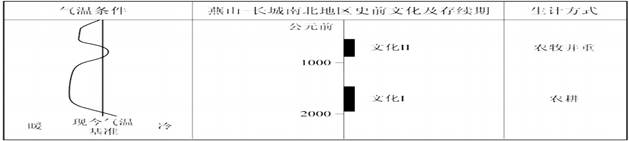

4.根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)

D.文化II存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

(20223年新高考1卷:摘编自赫克托•麦克唐纳《后真相时代》,刘清山译)见一轮《凤凰台》

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

C.藜麦的大面积种植,不仅让玻利维亚和秘鲁等地农民的生活水平显著提高,而且改变了当地人对藜麦带有歧视的看法。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

D.从藜麦事件可以发现,一组片面的事实编织在一起引发了一场良心危机,而这场良心危机对玻利维亚和秘鲁当地的居民造成了真正的伤害。

3.下列选项,最适合作为论据来支撑第二段观点的一项是(3分)

A."粮食优先"智库的工作人员塔尼娅•科森在谈到安第斯山藜麦种植者时表示:"坦率地说,他们厌倦了藜麦,因此开始购买其他食物。"

二、点石成金

三、学以致用

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

文学批评最先面对和关注的就是文学作品,批评者只有“走进”作品,通过对作品仔细认真地“细读”,才能真正把握作品所表达的意蕴,并将其揭示出来。“走进”作品首先要建立在“认同”基础上,只有“认同”了作品,才能“走进”那些有意义、有价值、有深度、有内涵的作品。当然,批评者不但要“走进”作品,还要“走出”作品,把对作品的感受传达给读者,而且要传达得真实、准确,符合作品本身的意蕴,而不是批评者的一种主观隐想。文学评论的理想境界应是“与小说家的创造精神会合”,然后再进一步与作品中所表现的“创造精神会合”。实现“与小说家的创造精神会合”,就需要“走近”作者。“走近”作者,是全方位的“走近”:一方面要了解作者的生平经历,性格秉性;另一方面,还要了解作者所处的时代背景和具体的生活环境。文学批评要“走进”作品、“走近”作者,其最终目的是要“走向”读者。“走向”读者包括两个层面的含义。一方面,它要为读者提供关于具体作家、作品或文学现象的细致而深入的解读,让读者明白一部作品或一个作家为什么是好的,又具体好在哪里。另一方面,批评者又是一个传达者,批评者要把自己从作品中所发现的美传达给读者。

(摘编自张奎志《走向与作品、作者、读者相遇合的文学批评》)

材料二:

在学术体制和出版制度的规约下,文学批评呈现出过于显豁的专业主义倾向,已从学术生产线上的“尖兵”蜕变为一个四平八稳的“文书”。李健吾曾这样描述文学批评家的使命:“不是摧毁,不是私人作战,而是建设,而是和自己作战。”更进一步,我们还要关注的是,当下文学批评隐含着危机,作为文学批评的主体,批评家在这样一个年代应该何为,批评家的任务成为最值得追问的问题。本雅明、伊格尔顿在对文学批评的本质和功能认识上有很大差异,但他们在对批评的社会功能上,有着较为一致的认识,那就是打破批评的专业主义和视批评为一个“封闭的花园”的做派,认为批评应该与社会保持生动丰富的交流,果敢介入社会事务。

而当下文学现场已经置身在一个数字化高度发达、网络新媒体方兴未艾的文学新时代。文学的疆域与边界在变化,文学现场更为多元和芜杂,批评家的知识体系、批评观念和阐释方式亟待新的升级。传统批评家作为场外观察者和研究者的身份定位,在新的文学时代已经远远难以胜任批评的重任。面对这种新的文学语境,以及新的文学现象,当代批评家在文学生产制度中的功能需要新的拓殖,批评家的任务也需要相应调整。批评家要有开放的文学观、先进的阐释范式,以及崭新的文学身份进入到这种文学场域之中。重提当代批评家的任务,不仅仅是在学科或专业层面重申批评家的专业能力,更应该是在知识分子意义上再次召回知识人的公共性、公共知识分子积极介入社会事务功能。这样的批评,才是不死的批评。

(摘编自沈杏培《重提当代批评家的任务》)

材料三:

文学批评如何重拾公信力?这是当下文学批评界应该思考的问题。批评家的素养是很多作家都关注的问题,这表现在批评家的真诚上。有的批评家过于“自信”,经常用一些“大词”对作品进行判断,动不动就“里程碑”“开创性”等。有的只要不符合自己的审美趣味就不满意,或以某种不变的观念去衡量所有的作品。这就是因为缺乏一种批评的真诚。真正的文学批评,是通过分享人类内在的精神生活,来表明自己的存在,是通过对作家想象力的呈现,来阐明文学作为生命世界所蕴含的秘密,并表达批评家作为审美个体的独立。

与批评主体素养密切相关的是批评观念。素养是观念的表现形态,对话是一种重要的观念。以对话形式展开文学批评是一种独特的文体。其表层特征是言说者与受话者的语言交流,深层内涵则是言说者与受话者的审美旨趣、表达方式、价值观念的互动。优秀的批评家是批评活动中对话情境的成功构建者,他必须具有平等意识,才能有效地进入作品人物与作家的内心世界,才能引领读者进入一个新的审美天地,才能使自己的批评穿过文字抵达历史、现实或人性的高度。这并不意味着批评家可以放弃自身的学术品格、价值判断和社会使命,而是要发挥批评主体的人格力量,遵循文学批评发展的规律,使文学批评呈现出不可替代的魅力。否则,批评者就无法进入作家与作品深处,也无法拨开笼罩在读者心头的疑惑,对话也就成为空话。而对话能否很好开展,批评语言是关键。批评语言是批评观念传递的媒介。批评语言的优劣,直接关系着批评观念的表达。要把读者“看得懂、信得过”作为文学批评的基本准则,通过鲜活、生动、有情的语言把深刻的道理讲清楚,让读者从中引发一种情感共鸣从而在自觉不自觉中接受其中的“道理”。那些优秀的文学批评基本是通俗、清晰、灵动,让人产生情感共鸣的。

(摘编自明飞龙、王园园《从“人的文学”到“人的文学批评”》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文学批评要真实、准确地传达文学作品本身的意蕴,而不能把批评者的主观臆度作为解读和阐释。

B.文学批评家从社会功能上说,不仅是建设自己,更应介入社会事务,与社会保持生动丰富的交流。

C.文学批评若以对话形式展开活动,则优秀的批评家具有平等意识,且是活动中对话情境的成功构建者。

D.文学批评家如果用通俗、清晰、灵动的批评语言讲清道理,就能让对话很好开展,让人产生共鸣。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.批评者面对文学作品时,为了“走进”作品,就要对作品仔细认真地“细读”,真正把握作品所表达的意蕴,并将其揭示出来。

B.文学批评最终要走向读者,它需要对作品进行解读,让读者明白作品的优秀之处;批评者将从作品中发现的美传达给读者。

C.文学批评从学术生产线上的“尖兵”蜕变为“文书”,是因其在学术体制和出版制度的规约下,呈现出过于显豁的专业主义倾向。

D.真正的文学批评可以分享人类内在的精神生活,可以阐明文学作为生命世界所蕴含的秘密,能够表达批评家作为审美个体的独立。

3.下列最适合作为论据来支撑材料一“走向与作品、作者、读者相遇合的文学批评”的观点的一项是( )

A.《声声慢》中“这次第,怎一个愁字了得”,点明离合伤秋之愁,也写出北宋灭亡后李清照的家国之忧,引发了读者的情感共鸣。

B.孙绍振先生曾在书中评价朱自清的《荷塘月色》一文整体语境之下的比喻句很好,但是局部来看有的比喻技法比较平庸。

C.曹禺创作的《雷雨》,受到了古希腊“命运悲剧”、易卜生“社会悲剧”、莎士比亚“性格悲剧”等西方戏剧观和创作方法的影响。

D.林庚能写出《说“木叶”》这样上乘的文艺随笔,是基于对“无边落木萧萧下”“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”等的创造性阅读。

4.请提取材料二的三个关键词,并阐释这样提取的原因。(4分)

5.2024年之江文学论坛拟邀请你作主题为“致敬经典,重读鲁迅”的演讲,请结合材料,从批评家的素养角度写出你的演讲要点。(6分)

(一)

1.D【解析】D.错误。由材料三第二段“而对话能否……让人产生情感共鸣的”可知,原文说的是“那些优秀的文学批评基本是通俗、清晰、灵动,让人产生情感共鸣的”,选项“文学批评家如果……就……”错误,表述过于绝对。

2.A【解析】A.错误,因果倒置,从材料一“文学批评最先面对和关注的就是文学作品,……有深度、有内涵的作品。”可知,“‘走进’作品”并非结果,而是原因和条件。

3.A【解析】A.此评论中既较充分体现了走进“作品”“作者”,也向“读者”说清了该词作好在哪里。B.是对具体作品技法的评论,完全没有体现出与“作者”的关联。C.在评价《雷雨》时,虽略提及了“作品”“作者”,但一点而过,更没有走向“读者”,“命运悲剧”“社会悲剧”“性格悲剧”等专业术语,更让一般读者费解。D.虽然有略提及“作品”“作家”,但评析不足,且基本没涉及“读者”。故选A。

4.①关键词:文学批评、批评家的任务、社会功能(社会事务功能);②原因:材料二围绕“文学批评”,先点出当下文学批评呈现出过于显豁的专业主义倾向;再提出“批评家的任务”这一命题,并明确要发挥文学批评的文化干预和广泛的社会功能。

(评分标准:关键词每个1分,原因1分)

5.①重视提升批评家的素质,真诚地对待作品和作家;②批评者以平等的对话方式,出入作品、作者,引领读者;③用鲜活、生动、有情的批评语言,让读者“看得懂、信得过”;④结合鲁迅任意作品分析即可。

(评分标准:前三点答对任意两点得4分,有关键词且表述相似即可;第四点2分;其他答案言之有理也可酌情给分)