加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

|

|

山水名篇《赤壁赋》和《登泰山记》两者抒情方式一显一隐,共同借山水书写自己的生命困境,借以在山水之境中审视自我、审视社会、审视宇宙,并将个体生命统一在自然生命之中,留下千古佳作。从此,山水也不再只是自然山水,而成为彰显文人心迹的“人文山水”。

|

|

教学目标 |

语言建构与应用:把握古代山水游记散文景物的特点,感受写景文字之美。 思维发展与提升:理解作者在景物描写中投射的独特情感,感悟文人突破自身精神困境的途径。 审美鉴赏与创造:通过赏析重要语句,培养学生在自然中发现美,加深对自然对生活的感悟能力。 文化传承与理解:了解古代文人的山水情结和文化哲思,激发学生对祖国河山、对中华文化的热爱之情。

|

|

教学重点 |

了解古代文人的山水情结和文化哲思,激发学生对祖国河山、对中华文化的热爱之情。 |

|

教学难点 |

理解作者在景物描写中投射的独特情感,感悟文人突破自身精神困境的途径。 |

一山一水总关情,最是文人悟人生

《赤壁赋》《登泰山记》群文阅读

情境导入:登山临水,心灵远游

孟浩然在《与诸子登岘山》中有云:“江山留胜迹,我辈复登临。”游览胜迹,总能引发文人墨客的遐思,从而催生许多优秀的文学作品。

登山临水,是心灵的远游,这些在山水中获得灵魂诗意和精神超越的篇章组成了中国文学的灿烂一页。

任务情境:

当我们游览祖国山川时,常有“乱花渐欲迷人眼”之惑,“身在宝山不识宝”之憾。这时,导游便能带我们探幽发微,得自然之精妙;引我们寻根问祖,得文化之精髓。

假如你是导游,为了更好地让游客体会苏轼“赤壁水月”、姚鼐“泰山日出”的独特情韵,请拟写一份“经典景致解说词”,用于推广,让更多人体会到景美情更深。

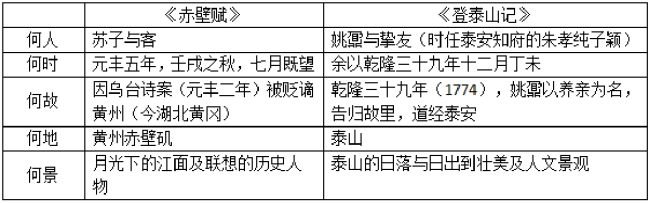

活动一:跟随古人足迹,共赏山川美景

1、梳理作者的“游踪”,更好地为“解说词”搭桥铺路。

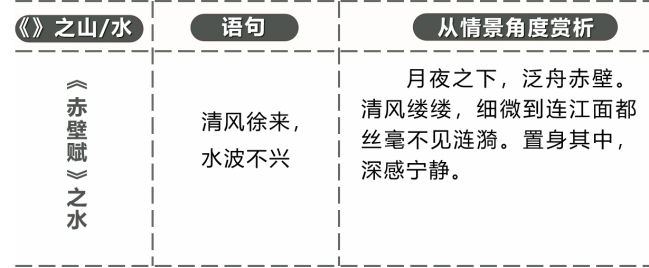

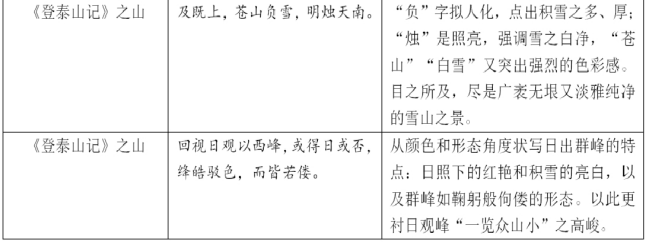

2、请结合游踪,试从文中找出重点语句并从情景角度进行赏析,仿照以下例子,完成表格。

预设:教师可从以下语句进行赏析

寄情山水,各有意趣:“仁者乐山,智者乐水”是中国文化的传统,《赤壁赋》《登泰山记》,一乐水,一乐山,均为名篇,各具意趣。跟随古人足迹,共赏山川美景!

活动二:携山水以勾情思

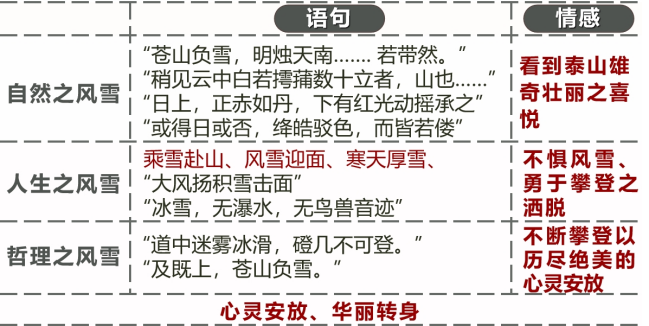

请你分别找出两篇文章中描写“水月”与“风雪”的句子,体会其中蕴含的“情理”。

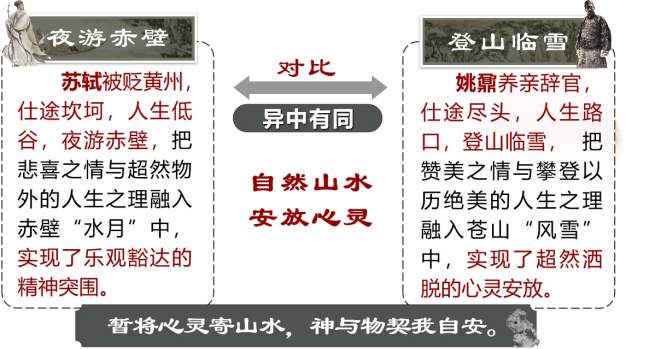

小结:知识分子们在山水自然中寻求精神家园,安顿自我,去感悟人生的情与理,获得情感的慰藉、灵魂的安定和精神的超脱。

活动三:寄山水以求突围

我们知道,古代文人常常在郁郁不得志、怀才不遇、失魂落魄之时,将情感寄托在自然山水之上,经过大自然的洗涤,文人们心灵得以净化,最终从精神上实现自我超越。我们从两篇文章的写作背景中知道,二人当时都是处于人生的困境,他们是怎样走出困境的呢?

1.探寻苏轼身上的山水文化精神

(1)《赤壁赋》中苏轼在黄州遇到的“精神困境”是什么?

结合背景:苏轼经历“乌台诗案”后,被贬黄州,任黄州团练副使,远离政治中心,满腔的政治抱负难以实现。

精神困境1:

文中“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”其中“美人”在屈原的笔下是君王的象征,结合现实,表现苏轼对政治理想无法施展的慨叹,体现其怀才不遇、壮志难酬。

精神困境2:

通过客的口吻,慨叹像曹操那样的英雄“而今安在哉?”,流露出英雄不再、功业未成的无奈和悲愁。又从古人转到现实,提出了“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”,发出了人生渺小、生命短暂的悲叹!

(2)在《赤壁赋》中,苏轼是如何走出这种“精神上”的困境?

如果从事物变化的角度看,天地的存在不过是转瞬之间;如果从不变的角度看,则事物和人类都是无穷尽的,不必羡慕江水、明月和天地,自然也就不必“哀吾生之须臾”了。

这表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,他赞成从多角度看问题而不同意把问题绝对化,因此,他在身处逆境中也能保持豁达、超脱、乐观和随缘自适的精神状态。

从天地间万物各有其主、个人不能强求予以进一步的说明。江上的清风有声,山间的明月有色,江山无穷,风月长存,天地无私,声色娱人,作者恰恰可以徘徊其间而自得其乐。苏轼“困境”的根源,其实质是儒家“兼济天下”的责任感和使命感,而寄情自然,转变思考角度,正是道家思想的体现,这也是中国知识分子在困境中寻找的共同方式。

2.探寻姚鼐身上的山水文化精神

(1)从提供的《登泰山记》的背景资料中你是否能找到矛盾之处?

借病侍亲和他的行为矛盾,从他的登山路径选择,登泰山日子的选择可以找到端倪。

查阅史料,此时姚鼐刚刚辞去了《四库全书》纂修官的职务。其自述的理由是 “以病归”“养双亲”。但从其后来的举动来看,这两个理由都是托词无疑。因为你见过辞职后大冬天奔行千里登泰山养病的吗?你见过无官一身轻后,大过年的不回家,关键是登完泰山也不回家的“养双亲”的孝子吗?

(2)探究1:姚鼐选择的登泰山路径是怎样的?

姚鼐选择了一条特殊的路线。连用“乘、历、穿、越、至”五个动词写出自己的行进路线,语句清晰如水,又起伏跌宕,宛如一条游动的长龙。“古长城”“三谷”“环水”“东谷”“石刻”“天门”等都是作者考证的内容。

“穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。”一般人不会穿泰山西北谷抵达泰安,也不可能借机去考察齐长城。姚鼐这位主张“义理、考据、文章”的桐城派代表,偏要“越长城之限”,实地考察古长城之貌。

他选择了与众不同、不同寻常之路。

登山之路,“泰山正南面有三谷。”东谷是人们常常选择的,但是姚鼐从中谷入,然后从西谷登山。

“道中迷雾冰滑,磴(dèng)几不可登。四十五里,道皆砌石为磴(dèng),其级七千有余。”登山过程,迷雾冰滑,七千多的台阶,异常艰难, 足见泰山之高,更能看到作者没有什么疾病。

探究2:姚鼐选择登泰山的日子是什么时候?可以看出什么端倪?

文章交代登泰山的时间为1774年,农历十二月二十八登山,二十九看日出。那一年,农历十二月没有三十,就是我们说的除夕夜。除夕,是中国人非常看重的节日。不管因为什么在外漂泊,那一天都会想办法回家团聚。

有人说,因为作者有意选择冬天,和他人不同;冬天之景有特殊处;冬天人少等等;有人说他从京师回乡(安徽桐城)途中经过泰安邀约其挚友泰安知府朱孝纯一起登泰山的,临时起意,或者有意经过。除夕夜,如果侍亲紧急,怎么会没有回家,却特意跑来找朋友登泰山看日出。

综合以上资料,作者疾病侍亲都是冠冕堂皇的借口。真正的原因,我们可以从姚鼐自己的话中看到。鼐言:“古之君子,仕非苟焉而已,将度其志可行于时,其道可济于众”,否则,不如“从容进退,庶(或许)免耻辱之在咎已尔”。

探究3:在姚鼐心中,泰山象征着什么呢?

他不愿意再留在这样的官场,和政见不合者为伍,无法实现自己的政治理想,再难得来的一切都放弃了。只想从容进退,免于耻辱。

我们看到他内心的煎熬,看到他登泰山的过程始终在用自己的种种行为,表明自己与众不同的选择。如此辞官的矛盾纠结中,姚鼐通过登泰山看日出 ,和好友相聚,获得了疗愈,获得了重生。

泰山在姚鼐心中,是一种精神的象征。正如他在诗中所写:“男儿自负乔岳身,胸中大海光明暾tūn。即今同立岱宗顶,岂复犹如世上人?”

名家点评:“最耐人寻味的是他的《登泰山记》。人们往往只把它看作优美的山水游记……其实,此文不只是‘写出泰山的雄伟壮丽’,更重要的是写作《登泰山记》的主人姚鼐摆脱官场羁绊、回归大自然、获得个性自由的欢悦性情。”

“其在对景物绘声绘色的描写之中,切实寄寓着作者辞官之后的万千感慨。其中既有摆脱官场羁绊,回归大自然之后的愉悦之情;又有以对大自然如诗如画般美景的热烈歌颂,来反衬其对官场丑恶的愤绝和鄙弃……可见寓有‘瘾君子之高风’和‘幽怀远韵’,才是《登泰山记》的真正内涵和底蕴。”

——周中明先生在《姚鼐研究》

自然山水,观照人生

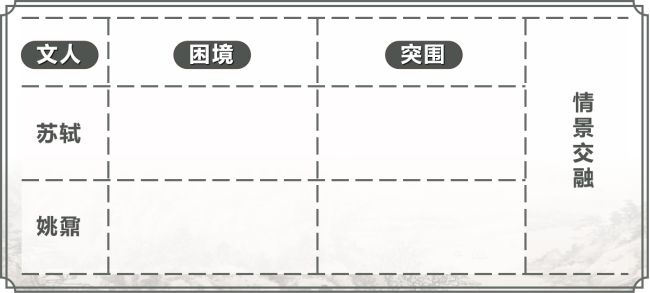

请思考苏轼“夜游赤壁”与姚鼐“登山临雪”的目的有何异同?

活动四:诉诸笔端,解说人文山水

纵观这些自然中呈现的人生的情与理,可以感受到中国自然美学是一种生命安顿之学,在山水自然中可以安顿身心,你的解说词将为情感的慰藉、灵魂的诗意和精神的超越,增加游客的认识深度。

示例:

示例:

在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩江面,天光、水色连成一片。开阔的景象也使人心胸舒畅,无拘无束。乘着一叶扁舟,越过那茫茫的江面,好像凌空驾风而行,恍惚间仿佛离开尘世,超然独立;又像生出翅膀,飞升成仙。江水浩渺,心胸广阔,作者泛舟畅游之乐自笔下泉涌而出。在客人悲凉的箫声中,想起当年曹魏军队沿江而下、旌旗蔽空的盛况,感慨自己的遭遇而无比伤感。再看,江上清风有声,山间明月有色,闻之则为悦耳,见之则为佳色。江山风月都是长存的,它们都是自然界无穷无尽的宝藏,为作者与友人共同享受。于是,转悲为喜,大家在舟中饮酒尽欢,兴尽睡去,竟不知天色渐明。

示例:

登上山顶,极目远望,群山背负着白雪,苍茫圣洁;虬枝上挂满了银条,粉妆玉砌。山的连绵增添了雪的气势,雪的洁白增添了山的明净。雪光折射到西南天空,给暮色增添了明亮;晚霞映照着群峰,给白雪覆上了一层淡红的轻纱。红装素裹,分外妖娆。半山的云雾丝丝缕缕,缠绕山间,像粉妆女子轻歌曼舞。山水雪雾相融合,日光城郭相交织,形成一幅壮丽优美的山水画。更重要的是姚鼐摆脱官场羁绊、回归大自然、获得个性自由的欢悦性情,其中摆脱官场羁绊,回归大自然之后的愉悦之情或是对大自然如诗如画般美景的热烈歌颂,来反衬其对官场丑恶的愤绝和鄙弃,不失为为大丈夫安放心灵,豁达的一种人生态度。自然在善感多思的人的心中,从来不只是简单的客观存在,而是某种意义上的精神寄托、情感牵绊、人生导师。

从文人山水到人文山水:赤壁水月的变与不变、逝与不逝让苏轼顿悟人生的两重性,最终悟透取与不取的哲理,物我两忘。泰山绝顶的日出在经历风雪之后壮丽呈现,含有姚鼐对人生不断攀登以历绝美的感悟。

课堂总结:

中国文人是有山水情结的。从谢灵运开辟山水诗之后,“山水”便成为文人笔下的常客,他们借山水以抒情、言志和明心。

山水名篇《赤壁赋》和《登泰山记》 同样如此。两者抒情方式一显一隐,共同借山水书写自己的生命困境,借以在山水之境中审视自我、审视社会、审视宇宙,并将个体生命统一在自然生命之中,留下千古佳作。从此,山水也不再只是自然山水,而成为彰显文人心迹的“人文山水”。

作业布置:

登山临水,让心灵远游,是自古以来文化传统。每个人都有与自己精神相契合的山水,从中获得心灵慰藉和人生启示。

请你回想你的生活经历,在哪里遇见的自然景物曾激起你心灵的涟漪,引发你的思考和感悟,把这一片景物与你的心灵感悟,用文字记录下来吧!