加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

江苏省宜兴第一中学高三语文一轮复习任务群

信息类文本阅读

——基于理论和逻辑的思维素养阅读

任务组一 整体阅读 读懂比答题更重要

活动1:整体阅读·构建关联 细心勾画 耐心回归 精准定位

【整体阅读·必备知识】熟知信息类文本特点,构建文本之间联系

1.特点:由三则(或两则)相关材料联合起来的文本阅读。

(1)一般由论述类文本和实用类文本组成,多为“自然科学类”(研究自然科学及技术方面)或“社会科学类”(研究哲学、经济、历史、语言、文化等方面)的文章。

(2)多个材料从不同角度论述,既各自独立又彼此联系,构成一个比较完整的认识系统。

2.读文方法:依照文体特点和命题要求整体阅读,一定要在最短的时间内读懂、建立起多则文本间的关系,即共性的话题或者特点是什么,各自的侧重点是什么,阅读中要有任务感。

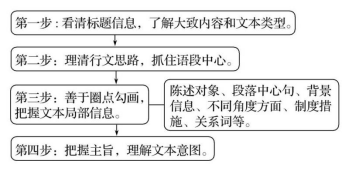

3.读文步骤:

【整体阅读·阅读指导】抓住关键词,回归原文

|

步骤 |

阅读方法 |

|

1.明确对象 |

圈画与对象相关内容 |

|

2.把握文脉 (敢于跳读——掠过“举例”信息) (串联段旨——建立段间逻辑联系) |

(1)抓关键句(小标题句、统领句、过渡句、总结句、其他) (2)抓段中层间关系语(关联词、序号词、时空词、其他……) 注意标点:如段内分号…… 注意指代词的指代内容:逢指代往前找,一般紧贴的就是。 注意标志性语言:如此可见、所以说、实际上、其实、总之…… |

|

3.多文整合 |

在单文本读懂的基础上,整体把握多篇。 (1)力求明确其共同话题,(2)每篇的角度,(3)多篇间的逻辑关系。 |

|

4.耐心回归原文 |

针对题干和选项中涉及的内容,要回归到原文中耐心在有关文字区域寻找答题信息。 |

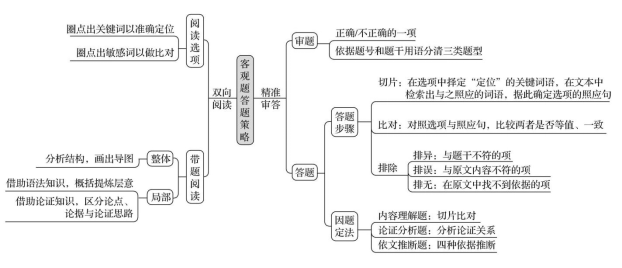

【整体阅读·关键能力】两大题型解题指导

题型一:选择题

(一)答题高效三法

1.优先选“错”法——最常用的方法

选择题题干常见的表述是“正确的一项是”或“不正确的一项是”,如果题干明确四个选项中有一个选项错误,做题时最高效的手法是直接找出这个错误,这就需要把每一个选项表述的内容定位到原文中对照;同理,如果题干明确四个选项中有一个选项正确,我们又无把握确认哪一个正确时,不妨把自己认定的错误选项一一排除,剩下的最后一项即正确选项。

2.切片比对法——最实用的方法

不少选项信息跨度大,综合性强,并且选项信息分散在多个段落或一个段落的不同位置。信息点多而且面广,使我们一眼不能穷尽,大有“乱花迷人眼”之感,对于这样的选项,可以运用“切片比对法”来解答。即将其拆解,切分成若干片段,逐一与分散在原文各个段落的对应词语、句子所在的区域比对,看原文有没有相关的片段,看相关片段的信息是否与选项吻合。

3.逻辑推理法——最快捷的方法

命题人常常会设立一些似是而非或者违背常理的选项,因此,我们可以运用“逻辑推理法”初步判断选项是否符合情理、符合逻辑。特别是在遇到判断句、条件关系句、因果关系句、递进关系句、假设关系句、绝对化表述句时,运用“逻辑推理法”判断正误,可以化繁为简,化难为易,大大提高答题效率。

(二)答题策略

题型二:主观题

主观答题“三字经”

1.截。截是指题目答案就是原文的某一句话、某一个词,我们只要原原本本把它移出来或裁出来,按规定写进答题处就可以了。

2.改。改就是我们在找出题目答案所在的语句后,由于语句太长不合书写要求或语句含有不合题意的杂乱信息,需要加以改造,这时要求根据题意,选出有用的语言信息进行重新组合、表述。

3.写。有些阅读题答案在原文语句中找不到,需要我们整体把握段前篇或全面理解上下文语境才能悟出答案。这样的题目要求我们用自己的语言把答案意旨表达出来。做这类题目,要吃透答案的内容要点,吃准表述的范围、角度和方式,用规范的语句表达。

活动2:阅读实践

【阅读实践·模拟示范】 (建议用时20分钟)

(2020·山东、海南新高考模拟)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

《流浪地球》的票房奇迹,加上此前《三体》的热销,刘慈欣的作品影响巨大,但社会各界的评价却颇有两极分化之势。

刘慈欣的大多数作品都没有精巧的剧情或百转千回的人物感情,更多是直接甩出一个个宏大震撼的设定,靠设定本身为读者带来审美快感。在他笔下,主人公与他人的情感联结不过是宇宙规律中很小的部分,和人类命运、宇宙洪荒相比,根本不值一提。刘慈欣自称是“一个疯狂的技术主义者”,他坦承自己“喜欢文学因素较少、科幻因素较多的科幻作品,一直认为,透视现实和剖析人性不是科幻小说的任务,更不是它的优势”,甚至有过“把科幻从文学剥离出来”的激进想法。在写作的过程中,刘慈欣却逐渐意识到需要保持“科学性与文学性的平衡、思想性与可读性的平衡、作为文学的科幻与作为商品的科幻的平衡”,他后来的作品“正是这些平衡的结果”,这“或多或少地背叛了自己的科幻理念”。

刘慈欣对文笔也并不是没有自觉。他评价阿西莫夫的文笔,“平直、单色调、刚硬、呆板……几乎所有这类文学上的负面词都可以用来形容他的文笔”,却又话锋一转,表示“这种笔调无论如何是不适合文学的,但却很适合科幻,也使他的小说风靡世界”。刘慈欣对于他敬仰的阿西莫夫的描述,显然也适用于他自己的文风。

(摘编自冰村《刘慈欣:黄金年代的守望者》)

材料二:

为什么有人认为科幻小说欠缺文学性?

科幻小说描绘幻想世界,我们当然能够发现幻想世界与现实世界的某些相似性,但是在细节设置和整体结构方面,幻想世界是超出我们现在的社会结构和人的行为心理的。一般的小说在进行情节描绘的时候,存在一种天然的便利性,作者不用浪费笔墨在整个世界的构想上,细节的描绘和推陈出新就成了这些小说的长处。作家也不必为新的人际关系、社会行为、世界结构负责,只需直接去描绘既有世界下细微的情感波澜和社会反应即可。相比而言,每一部科幻小说都是在创造一个新世界,每个细节都牵涉新世界的结构,要为人物的行动设计好相应情境,因此他们必须不断插入结构因素的解释。作家一旦将笔墨只集中在这些大的框架上,作品整体的文风就不免显得疏阔。读者依据传统的阅读体验去衡量,往往就会觉得科幻小说过于粗陋,即便是《三体》,在人物设置和情感描写上也显得新异有余,细致不足。

从题材来说,科幻小说关注探索与发现,在某种程度上,这对细致的形式也产生排斥,从客观上导致了科幻小说文学性的欠缺。探索的乐趣在于惊奇,要达到惊奇,必须在情节设计上出乎意料。遥远星系、微观世界、新奇未来、不断穿越……在这些或恢宏或奇诡的题材的映衬下,科幻小说对形式的探索并不用力,因为形式探索无法与新奇世界的探索形成同等的阅读快感。

可见,科幻小说的特性导致了它的努力方向不会是传统的文学性,而集中于新世界的探索以及新世界人性结构的深度开掘,其实这些方面自有其文学魅力。那么,我们为什么不能够反过来看待科幻小说呢?文学理论家卡勒提出,文学性其实就像杂草。没有任何一种草天生就是杂草,杂草是根据人们的目的来划分的。如果希望庭院里种的是鲜花,那么任意生长起来的糜类植物就是杂草;如果希望种植野菜,那么偶尔生长的鲜花就是杂草。文学史中的文学性已经形成惯性,但是这并不表明所有的文学性都是如此。如果缺乏变革意识,那么我们就陷入将文学性纯粹化、永恒化的误区,而这种态度忽视了文学性形成的机制。

文学性重要吗?重要。一种文学范式稳定之后,各种文学规则才得以确立。但当新的文学样式崛起,挑战既有文学范式的时候,我们会发现原有的文学性不足以涵盖新的文学样式,这时文学性本身也要改造。在科幻作品面前,假如不顾时代的要求,把文学性固化,那么科幻小说会沿着自己的方向掘进,而将基于文学史树立起来的文学性抛在脑后。

(摘编自王峰《科幻小说何须在意“文学性”?》)

材料三:

科幻小说是姓“科”还是姓“文”,一直有争论。就如武侠小说是武侠题材的小说,不等于武术和侠行;侦探小说是侦探题材的小说,不等于刑侦侦破;科幻小说是科学幻想题材的小说,不等于科学技术。科幻小说当然姓“文”,是将科学想象寄予文学思维的一种文学文类。以刘慈欣、王晋康和韩松这“三剑客”的作品为代表的当代中国科幻小说的文学思维有了明显变化:一是因果关系的时间叙事结构已被打破,现实和虚拟交织的时空组织造就了结构的精美;二是类型小说的通俗化和现代主义的意念化成为小说情节模式的重要形态。

《三体》的第一部《地球往事》基本上还是时间叙事;第二部《黑暗森林》时间叙事渐渐弱化,空间叙事上升为叙事主体;到了第三部《死神永生》中,地球文明和三体文明结合在一起,小说叙事由空间对抗变成融合循环,形成一个精美的轮回式的叙事结构。类型小说的情节模式在刘慈欣和王晋康的小说中相当明显,而韩松的叙事有着鲜明的现代主义的变异风格。

(摘编自汤哲声《论中国当代科幻小说的思维和边界》)

任务清单1·构建关联

|

话题 |

主要内容 |

侧重点 |

|

|

科幻小说的文学性和科幻性 |

材料一 |

刘慈欣的科幻作品观:保持科学性与文学性、思想性与可读性、文学性和商品的平衡。 |

科幻作品要注意文学性 |

|

材料二 |

科幻小说的特性导致了集中于新世界的探索以及新世界人性结构的深度开掘。 |

科幻小说的重点在“科幻”上 |

|

|

材料三 |

当代中国科幻小说的文学思维的模式。 |

科幻小说首先属于“文学” |

|

任务清单2·精准解题

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) ( )

A.科幻小说注重对幻想世界的描绘,要集中于创造新的世界框架,无暇对具体情节和人物情感做细致描绘。

B.科幻小说关注探索与发现,更看重题材的新奇,而不是形式的讲究,所以在文体形式的探索上较为随意。

C.材料二可以从学理上解释材料一中的现象,并指出被传统的文学所排斥的刻板的文风恰是科幻文学需要的。

D.材料三认为当下中国科幻小说的“文学思维”有变化,这里“文学思维”的含义不同于材料二论及的科幻小说的“文学性”。

【解析】选D。根据上述方法,首先可以在材料二中找到A项涉及的区域。原文的主干是“读者……就会觉得……细致不足”,这是读者的感受;而选项A则认为“科幻小说……无暇……做细致描绘”。这明显不是原文的意思。然后B项,材料二第三段最后说“科幻小说对形式的探索并不用力”,而选项则说“在文体形式的探索上较为随意”,显然“不用力”和“较为随意”是两个不同的概念。再来看C项,运用切片比对法,根据材料二第二段后面文字“……作品整体的文风就不免显得疏阔……”,第四段开始“科幻小说的特性导致了它的努力方向不会是传统的文学性”,第五段最后“把文学性固化,那么科幻小说会沿着自己的方向掘进,而将基于文学史树立起来的文学性抛在脑后”。这三处的意思汇总起来就是“科幻文学创作需要与时俱进的文学性而不需要固化纯粹的文学性”,选项C和原文意思相背离。

2.根据材料一和材料二,下列说法不正确的一项是(3分) ( )

A.刘慈欣看重科学设定的宏大和新奇,在具体的写作实践中,他对传统意义上的文学性也有借鉴和吸收。

B.《三体》被一些读者评价为“细致不足”,是因为这些读者还是以阅读传统的文学作品形成的审美习惯来看待它。

C.科幻作品激发的阅读快感通常是一种令人倍感惊奇的体验,也是比传统的文学的细腻表达更有力的一种体验。

D.“文学性”这个概念应该与时俱进,避免固化,保持边界的开放,以更公允地评价科幻文学等文学样式。

【解析】选C。A项的意思在材料一第二段“刘慈欣……甩出一个个宏大震撼的设定……却逐渐意识到需要保持‘科学性与文学性的平衡’”中体现出来;B项在材料二第二段最后“读者依据传统的阅读体验去衡量”和第三段开始“从客观上导致了科幻小说文学性的欠缺”能够看出来;C项话题体现在材料二第三段最后“形式探索无法与新奇世界的探索形成同等的阅读快感”,原文表达的逻辑关系是“无法……形成同等”,并没有进行优劣高低的比较。D项概括的内容需要整合材料二第二段“读者依据传统的阅读体验去衡量,往往就会觉得科幻小说过于粗陋”,第四段“如果缺乏变革意识,那么我们就陷入将文学性纯粹化、永恒化的误区”,第五段“把文学性固化,那么科幻小说会沿着自己的方向掘进,而将基于文学史树立起来的文学性抛在脑后”进行判断。

3.下列说法中,可以作为论据来支撑材料二观点的一项是(3分) ( )

A.“科幻小说定义的困难性,主要在于科幻小说是一种跨门类的、延展广阔的文学。”

B.“科幻文学的最大优势就是其丰富的故事资源,这种资源由科技的进步源源不断地提供着。”

C.“只要不违反基本的科学原理,作家完全有权利在作品中加进自己的天才臆测。”

D.“现代科幻文学对科学最新进展的表现很有限,大量故事的核心仍基于古典科学。”

【解析】选B。该题型体现了思维品质的提升与发展。A项立足科幻小说的界定,可以作为材料三的论据,材料三出处的标题就是《论中国当代科幻小说的思维和边界》。B项用科幻文学题材的丰富和材料二第三段“遥远星系、微观世界、新奇未来、不断穿越……在这些或恢宏或奇诡的题材”相印证。C项只能论证科幻文学作家有更广阔的想象空间。D项与原文内容没有联系,原文中没有提及“古典科学”这一话题。

4.材料二在论证上有哪些特点?请简要说明。(4分)

参考答案:①以设问开篇,引发关注;②采用辩驳的论证结构,先立再驳;③论证中综合运用了多种论证方法,如例证法、引证法、对比法等。

(评分参考:答出一点给1分,答出两点给2分,答出三点给4分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

5.用传统意义上的文学性来评价科幻小说是否合理?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

参考答案:(观点一)不合理。

①传统意义上的文学性是基于文学史建构起来的,已经形成一种相对封闭的审美惯性,不适用于评价科幻小说这种文类;②科幻小说依托科技发展,长于构建幻想的新世界,给读者提供一种惊奇的审美体验,这是一种新的“文学性”。

(观点二)有一定的合理性。

①科幻小说毕竟还是一种文学体裁,是将科学想象寄予文学思维的一种文类;②科幻小说可以借鉴传统意义上的文学性,在细节描写、叙事形式探索和情节模式等方面取长补短。

(评分参考:每答出一点给 3分。意思答对即可,如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

【阅读实践】 (建议用时20分钟)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

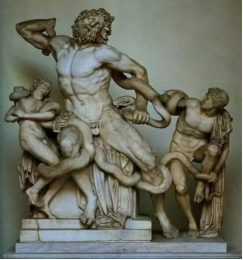

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到莱辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材,全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材”。

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问;画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?莱辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物,状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遁情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。’客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者之,凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也能帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画图》:“一水寂寥青霭合,两崖崔崒白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,四为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”,他写“三声”,寓意精微,就是莱辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”,“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书读《拉奥孔》)

1. 下列材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )A

A. 莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B. 雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C. 雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D. 莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )C

A. 由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B. 绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C. “红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排闼送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D. 沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3. 结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是( )D

A. 诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B. 文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C. 诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D. 图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。

材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;

②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。