加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

语文新情境题型备考

一、对于学科新情境的理解

(一)情境

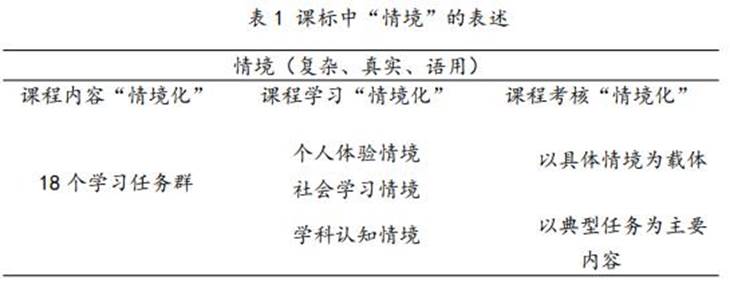

(1)《普通高中语文课标标准》(2017 年版 2020 年修订)之“情境”

《普通高中语文课标标准》(2017 年版 2020 年修订)(以下简称《高中语文课标》)中“情境”一词作为高频词出现了多达 34 次,重要的表述有“语文实践活动情境”“真实的语言运用情境”“课程内容情境化” “学习情境”“阅读情境”“社会情境”等。《高中语文课标》中对“情境”的要求在课程内容上、 课程学习方式上、课程学习评价上、考试、测评题目上都有相应表达。在语文教学过程中,情境化教学已渗入语文教学的诸多方面中,《高中语文课标》中对“情境”的重要表述,可直观的用图表展示出来。

《高中语文课标》中对情境的定义不仅在于学习内容上涵盖听说读写的情境化内容,还包括对所学知识建构的情境实践活动,丰富学生个人、社会生活、学科认知等方面的情境体验,更重要的是不同于以往传统评价模式,情境化课堂评价能有效提高学生在不同场景架构中的核心素养。

(2)《高考评价体系》之“情境 ”

高考评价体系将“情境”作为重要的考察载体要求在考察内容上深刻体现,成为不同学科、不同内容的重要考查方式,为实现“一核四层四翼”宗旨要求,必须遵守“情境化”的设计理念,通过试卷情境的设置,聚焦考察内容,加强社会核心价值观、体现正确人生观和世界观相关的问题情境创设。在实现机制上,高考评价体系指出以体现核心价值的问题情境作为考察内容。在高考语文学科中考察载体同样是以“情境”为主,要求学生在特定的情境中完成多种检测任务。高考语文试题情境主要有三种:个人体验情境、学科认知情境和社会生活情境。其中个人体验情境,是指学生个体亲身参与其中的一种实践情境,让学生能够独 立思考,正确理解和熟练解决相应活动;学科认知情境,是指学生在探究语文学科本体知识的情境中,突出其参与语文实践活动的过程;社会生活情境是指学生熟悉的家庭、学校以及社会生活情境,能运用语文学科所学的知识参与到社会实践活动;高考语文试题选文、材料的情境要以真实典型且具有实践生活意义的情境为主,学生通过对情境试题进一步的分析与作答,联系知识与生活的有机统一,落实高考评价体系“一核四层四翼”的考察宗旨,提供有力的保障。

(二)高考语文试题情境

1.个人体验情境

新高考卷重视考生个体独特的认知和体验,即所谓个人体验情境,强调学生在真实的语言实践活动中,通过自主阅读、独立思考,正确使用祖国语言文字。个人体验情境更多是以感受思考情境即试题作为引导性材料,命题设置与现实生活结合,引发考生思考。这一类情境化命题主要体现在考生对文学类文本中的人物、语言和表达技巧,能结合语境或具体情节进行领悟或理解,对其思想内涵或艺术魅力有自己的感受和思考,对特定情境下的写作任务有自己的独特感受和思考。(以上内容参考自《经世致用:高考语文情境化命题的价值取向、改革趋向及复习方向》)

2.学科认知情境

《语文课程标准》对学科认知情境的界定是“学科本体相关的问题”。“学科本体相关的问题”实质上就是对“认知”的解释,其意义指向获得语文学科本体知识和能力的过程。语文学科认知情境直指“学科本体”,深度关联语文学科本体知识,这些知识包括古代汉语知识、现代汉语知识以及各类文学知识;在认知与思维深度上,更偏向评价、探究等高阶认知能力和批判性思维等复杂高阶思维;如果说,社会生活情境的构成要素必须包括真实、具体的生活背景、场景等,那么,学科认知情境和个人体验情境则主要是在语言文字材料内部或语言文字材料之间构造语文学习的时空场域,当学生在语文学习时置身于这样的时空场域,就可以被认为处于学科认知情境或个人体验情境中。一般认为,语文学科本体知识包括汉语言文字知识、文学文化常识、文章学知识等,语文本体能力则主要包括听说读写等基本语文能力,当然更包括《语文课程标准》用以涵括语文必备知识与关键能力的语文学科核心素养,即语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。加上“情境”自身具备综合性特征,语文学科认知情境试题,往往被看作内含语文学科必备知识、关键能力及核心素养探究与运用过程的综合性试题。换句话说,凡是关联语文学科必备知识、关键

能力和核心素养要点的情境,均可认定是具有语文学科认知特性的情境。学科认知情境与社会生活情境的区分较为明显,而常与个人体验情境携手而行。(以上内容转载自《高考语文学科认知情境的内涵、功能与试题设计》)

3.社会生活情境

社会生活情境关联的是学生熟悉的社会生活场景,是基于语文学科工具性的独特设置,凸显学科功能。从命题设计上看,该情境类型选材广泛,贴近现实,关注传统文化,关注民生和社会热点,如人工智能、新冠肺炎、医药、养老、教育、环保、科技成果等。主要包括人际交往情境、公共事务情境。人际交往情境试题针对特定交际对象,考查考生正确运用祖国语言文字进行准确、连贯、得体的表达,针对某种特定对象,能够读写各类书信、演讲等应用性文章。公共事务情境试题针对某种社会现实问题、国家战略,能够有自己独特的认识和看法;针对某种时代精神、科技热点或理论问题,能进行深入而理性的思考;对某种国际事务或全球热点问题,能具有开阔视野,进行全面审视与把握。(以上内容参考自《经世致用:高考语文情境化命题的价值取向、改革趋向及复习方向》)

二、典型示例及分析

(一)个人体验情境

示例一:

(2022 年新高考Ⅰ卷)

(二)现代文阅读Ⅱ(节选自冯至《江上》,原材料略)

9.渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。

试题情境分析:

本题以要求学生比较“渔夫拒剑”改写前后文学效果的差别为个人体验情境,引导学生根据自己的阅读经验和审美情趣进行个性化解读。题干简要介绍了“渔夫拒剑”的历史故事,引发了学生个体在面对人生选择时的个性化思考。其目的是考察学生对情节与人物形象的探究能力,增强考生个人独特的情感体验,建构属于自己的生命意义。做答本题首先以个人情感体验为基础,比较原故事和本文的差别,分析体会。其次结合学科认知情境,从主题安排、人物塑造、刻画人物形象的手法等多方面来谈文学效果。因此试题只是给出了多个要点供阅卷参考,答案不唯一,学生言之成理即可。有利于学生充分打开思路,多角度分析做答。个人体验情境的设置扩大了试题的开放性,增强了试题的灵活性,符合学生阅读经验,能有效激发学生的审美情趣,有利于学生完成试题任务,展示自身的语文综合素养。

参考答案:

①渔夫拒剑并自杀的历史故事,体现了渔夫的侠肝义胆,与普通人的生活较远,本文将渔夫改写为一个普通人,更有人情味,更接地气。②作者通过写渔夫的歌声、平坦疏散的心境和淡泊名利的性格对伍子胥的影响,表现了伍子胥思想转变的曲折历程,具有很强的启示意义。③运用了大量的心理描写和语言描写刻画伍子胥和渔夫,使人物形象生动鲜活,增强了作品的文学性。④渔夫不仅摆渡伍子胥过江,还摆渡了他的灵魂,作者成功地塑造了一个“渡人者”的形象,具有深厚的文化底蕴。

示例二:

(2022 年天津高考语文卷)

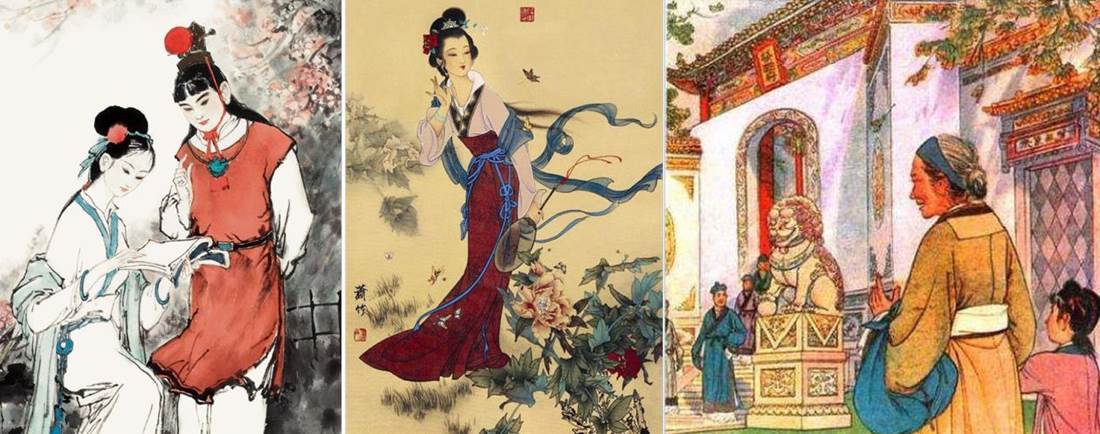

21. 以下三幅图均取材于古典文学名著《红楼梦》,请从中选择一幅你喜欢的,指出其所涉及的人物和相关情节,并说明喜欢的理由。要求 100 字左右。

试题情境分析:

该试题立足对学生经典文学名著整体把握能力的考查,以插画的形式创设了三个《红楼梦》中人物和情节相关的情境,突破了传统试题以直接问答或填空的记忆性考查形式。插画的形式能激发学生的文学想象力,题干中的“从中选择一幅你喜欢的”和“说明喜欢的理由”,注重学生个人情感体验,引导学生在文学作品阅读过程中体验丰富的情感,并根据自己的阅读经验和审美情趣进行个性化解读。这样的情境创设,不仅将学科情境与个人体验情境相结合,同时也增加了试题的开放度,拓宽了学生在一定限度内多样化表达的空间,进一步提升了学生的审美情趣与艺术涵养。

参考答案:

①宝黛共读:宝玉自进入大观园后更恶读八股,于是僮儿焙茗给宝玉弄来禁书《西厢记》,宝玉欣喜若狂,他和黛玉一起在沁芳桥畔幽避之处偷读《西厢记》,并借西厢之恋,吐露心中之情。喜欢的理由:场景唯美,宝黛两人从此更加心意相通。

②宝钗扑蝶:宝钗到潇湘馆想找黛玉玩,看到宝玉先进去了,为避嫌就往回走。看到两只玉蝴蝶非常可爱,就追上去想捉住玩耍,于是拿着团扇蹑手蹑脚地追逐蝴蝶。喜欢的理由:薛宝钗在滴翠亭附近赏春扑蝶的场景,表现了宝钗活泼的性格。

③刘姥姥初入荣国府:刘姥姥因家计艰难,带着外孙板儿来贾府攀亲。来到贾府门前,刘姥姥蹭到角门前,称呼守门人为“太爷”,极力讨好,最后一位老者善意地告诉她周瑞的住所。喜欢的理由:写出了封建社会等级差别巨大以及刘姥姥的世故和精明。

(二)学科认知情境

示例一:

(2022 年新高考Ⅰ卷)

(二)现代文阅读Ⅰ(原材料略)

4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。

试题情境分析:

试题背景材料聚焦中华优秀传统文化尤其是古典诗论的传承,属于语文学科本体范畴论题;在试题任务设计中,从阅读材料之外选择了《论语》中“己所不欲,勿施于人”这一儒家核心价值观在当代能够“成为处理人际关系和国际关系黄金法则”这一现象,要求学生结合阅读材料进行分析,这就构建了传统文化当代传承与理解这一学科认知情境,要求学生探究的正是语文学科本体相关的问题。题目考查考生在接受性、理解性阅读的基础上,是否可多角度、多层面地阅读,是否能掌握文本的主要观点和基本倾向,是否能评估作者的写作意图,是否能评价文本的社会价值和现实意义。

参考答案:

①“己所不欲,勿施于人”彰显了传统儒家思想的“恕道”,能够体现中国立场、中国智慧和中国价值的理念;②它超越国界,具有当代价值,为谋求中国与世界共同发展进步提供了思路和方法,体现了民族性和世界性的统一。

示例二:

(2021 年新高考Ⅰ卷)

(二)现代文阅读Ⅰ(原文略)

5.嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

试题情境分析:

该试题材料聚焦审美话题,任务则通过顾恺之说画——“手挥五弦”易、画“目送归鸿”难——构造语文学科与美术学科张力问题,考查学生运用材料中的审美知识解决艺术问题的能力,具有语文学科与艺术学科既跨越又区别的综合特性,是一道典型的在学科认知情境中考查学生语文学科素养的试题。考生要在不同文本的信息之间建立联系,分析比较多个文本在内容、材料、观点、表达方式和价值倾向等方面的异同,对有关问题形成全面的认识,能够提出值得进一步探究的问题。

参考答案:

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。

(三)社会生活情境

示例一:

(2022 年新高考Ⅱ卷)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

中国共产主义青年团成立 100 周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于

800 字。

试题情境分析:

写考场作文需要具备文体意识,本次征文是为了推广热点时事所用的文稿。在内容上,叙述真实客观的人和事,在表现形式上,借用了文学的手法。它的目的是凸显事件,在学校范围内更有效地传播信息。所以在写作中必须落实实用性写作所框定的交际情境,还要借鉴文学写作的典型化、形象化的手法;做到书面语与口头语的有机结合;文本要有吸引力、感召力,能以情动人、以理服人,要能起到宣传等作用;打造几句富有哲理的金句,发挥逻辑、形象思维,增强交际效果。在实用性交际语境下,考生需要体现对话意识。在这个作文题中隐含着的对话情境是“我”跟自己的同学分享“选择·创造·未来”这一话题征文,在这个情境中,“我”是有具体身份的,“我”也是一名学生,作为说话者的“我”和作为被推介对象的“同学”身份都得到落实,对话情境、目的、态度同时得到确认。

参考答案:

略

示例二:

(2022 年新课标甲卷)

(二)实用类文本阅读(原材料略)

6.杂交水稻培育的成功有什么意义?请根据材料进行概括。

试题情境分析:

该题在信息类文本情境化命题时,关联科技热点“杂交水稻培育”,考生对这一时事热点并不陌生,教材《喜看稻菽千重浪》亦有涉及,很好地调动了学生的学习经验。但考生也不可泛泛而答,需要回归考题文本,从文本中提取作者观点,不是照抄原文,而是根据题目示意,用表示“意义”的语句进行概括。作答要有自己独特的认识和看法,能进行深入而理性的思考。同时,要具有开阔视野,进行全面审视与把握。

参考答案:

①促进了粮食增产,提高了土地经济效益与生态效益;②提供了杂交水稻的技术范式,推动了遗传育种学的学科发展;③推广了新型的种植模式,改变了农民对中低产稻田的种植评估观念。

三、练习题目

(一)个人体验情境

1、【个人体验情境】

(2022 年北京高考)

23.微写作

从下面三个题目中任选一题,按要求作答。

①在《红岩》《边城》《老人与海》中,至少选择一部作品,用一组排比比喻句抒写你从中获得的教益。

要求:至少写三句,每一句中都有比喻。120 字左右。

②从《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》中选择一个既可悲又可叹的人物,简述这个人物形象。要求:符合原著故事情节。150—200 字。

③读了《论语》,在孔子的众弟子之中,你喜欢颜回,还是曾参,或者其他哪位?请选择一位,为他写一段评语。

要求:符合人物特征。150—200 字。

参考答案:略

2、【个人体验情境】

(2022·北京西城·二模)

阅读下面作品,完成下面小题。

高原骑手

四月的最后一天,嘉措家的牛羊要转场了,拆卸下来的毡房和简单的生活用品分别由马和牦牛驮运。嘉措走在牦牛身边,眼睛不时瞟向它。过了第一道隘口,嘉措把它身上的一口锅背到自己肩上;到了大坡,又将一个麻袋也挪过来。

嗯,我们的小嘉措,开始心疼他的牦牛了嘛。阿妈一边赶着羊群一边对阿爸说。

它有名字,它叫扎日!嘉措更正道。

晚上扎营,嘉措和哥哥多吉一个帐篷。

你睡着了吗?嘉措小声问多吉。

嗯。多吉回答。

我听见你的枣红马就在我们帐篷旁呢。嘉措说。

嗯。多吉闭着眼睛。

它刚刚打了个响鼻,你听见了吗?

嗯。多吉的声音越来越轻。

你说,枣红马愿意参加赛马大会吗?嘉措又问。

当然会。多吉猛地坐起来,一匹骏马怎么会不愿意参加赛马大会呢?要是没有赛马大会,世界又何必生出骏马!

可是——

你闭嘴。嘉措刚张口就被多吉打断。

闭了嘴的嘉措却闭不上眼睛,帐篷外牦牛们反刍的声音此起彼伏,嘉措从无数混杂的声音里听出扎日的声音。他坐起来,轻轻走出帐篷。星空很亮,月色如雪。

扎日。嘉措轻轻喊了一声,在它旁边坐下。你喜欢“扎日”这个名字吗?

扎日不说话,把脸转向嘉措。嘉措注视着扎日,它的眼睛像蒙了一层水雾,在黑夜里显得十分莹亮。扎日眨了眨眼,长长呼出一口气,热气拂过嘉措的手臂,让他有些猝不及防。嘉措想,这大概是他和扎日最近距离的一次接触吧。

白天的时候,嘉措带一本书去噶玛坡。他发现扎日总会在离他不远的地方吃草,有时不小心走远了,它又会折回来,把那些啃过的草地再啃一遍。嘉措感到,扎日这么做并不是出于顺从,而是它想和他待在—起。

有天傍晚,嘉措把牛羊赶回去,发现草场里停了一辆小货车,车轮卷着草叶和泥巴的混合物,车厢上甩满泥点,一副风尘仆仆的样子。嘉措认得这是住在同德县的阿木乎的车,专门到草原上收购牛羊用的。

它都比你还大了嘛,明年再卖的话,连一只羊的价格都不如了嘛。阿爸皱着眉头说。

扎日被赶出牛圈时,嘉措无法抑制情绪,他突然冲到阿木乎面前,乞求他,又转身拦住阿爸。留下它吧,它一定会争气的,我保证,我和它可以一起参加牦牛大赛,我们会赢上奖品……

嘉措很惊讶能从舌头上卷出这番话。当然,惊讶的还有阿爸和阿妈。

扎日,扎日,嘉措对扎日说话,你得和我参加牦牛大赛了,你准备好了吗,扎日?

多吉有时会在牛圈外指挥嘉措。咳,嘉措,耗牛又笨又倔,你得用鞭子!嘉措还记得扎日被鞭打的那次,转场时,不太合群的它故意将身上的重物甩到地上,几只酥油茶碗摔得稀碎,扎日被抽了好几鞭子。嘉措,你想和多吉一样勇敢英武吗?嘉措问自己。嘉措常常问自己这样的问题——你想变成多吉吗?

你想与人摔跤吗?你想像个勇士拿起鞭子吗?

答案都是否定的。

八月到来的时候,嘉措已经能够骑着扎日去放羊了。嘉措记不得扎日什么时候迈出的第一步。嘉措没有给扎日系上缰绳,也不需要扯嚼子,他只要两腿轻轻一夹,后脚跟碰一碰,扎日就知道跑起来了。他们逐渐熟悉了草原上每一条恣意的溪流、每一棵倔强的梭梭柴、每一块裸露在外的孤傲石头。他们会在水花飞溅中穿过沟底的河流,再飞奔到远处的属于他们的噶玛坡上。噶玛坡非常安静,风从坡上刮过,只留下凉爽。嘉措看书,或者发发呆,扎日就在离他不远的地方啃草。远处,有人在骑马,有人在赶羊,却与他们毫不相干。

比赛快要临近时,嘉措带扎日去溪边洗了个澡。水从扎日的脊背流过,像长着小脚丫似的,在它黑黑的毛发上奔跑,小脚丫经过之处,毛乖顺地贴在皮上。扎日充分享受着这舒服的时刻,在水中一动不动,任其摆布。

比赛的日子终于到了,牦牛们被精心打扮,长而弯的牛角上系上了各色彩绸,表示夺魁在望。除了骑手,草原上还站满了观战的人,有的腰上扎了红带,神采奕奕。

牦牛和它们的骑手都一字排开,螺号声声。嘉措站在起跑线上,看着不远处的终点。突然,嘉措看见了远处的噶玛坡,虽然它那么矮小,那么不起眼,但此刻,却像一颗星球正要从草原上缓缓升起。

枪声响了,嘉措腿轻轻一夹,扎日便向前跑去,草叶和泥土在牛蹄下翻卷上来。耳边充满欢呼声,分不清每一缕欢呼该分配给哪一个骑手,或许人们并不是给某个特定骑手加油,而是通过这样的呐喊表达一种兴奋。牦牛们不像马,天生就有方向感,或许正是这种愣头愣脑的样子更引起人们的阵阵尖叫和哄笑。

终点处人们挥着彩旗,呼喊着“秀加不、秀加不”(加油的意思)。呐喊声震耳欲聋,五彩的旗子就在前方,欢呼声更热烈了。嘉措看见熟悉的溪水永不停息地向前;看见草地上的牛羊都转过脑袋看向他;还看见阳光从噶玛坡后面照过来,给它镶上了一道金边。

嘉措分明感到自己的腿在这个时候轻轻一夹,右脚在扎日肚皮上一碰,以他们惯常的默契,这是向右转弯的意思。果然,扎日偏离了主道,向噶玛坡的方向奔去。松软的草皮带着绿草和花朵在他们身后雨点般地溅向空中。人们也发现这个冲在最前面就要夺魁的骑手偏离了方向,发出惊讶和着急的叫声,但嘉措并不去管这些,当然,也管不了这些。这个时候,他的脑海里都是他从同德县舅舅家走向草原的那个夜晚,分不清是舅舅的还是自己的,歌声悠长,久久回荡在天地之间……

(取材于汤成难同名小说)

9.请根据上下文推测画线句中嘉措被哥哥多吉打断的话是什么,并写出你的推测理由。

答案:(1)“可是,就没有不想参加赛马大会的马么?”(或:“你又不是枣红马,你怎么知道它原意呢?”“参加赛马,它们就得被鞭子打啊!”……)

(2)因为从全文看,嘉措对待动物是把它当同伴来看的(或者:爱它的),他和他的牦牛扎日之所以参加牦牛大赛,只是为了保住扎日不被卖掉。

3、【个人体验情境】

(2022·北京顺义·二模)

阅读下面作品,完成下面小题。

冬天的火炉

我的少年时代是在大兴安岭度过的。那里一进入九月,大地上的绿色植物就枯萎了,雪花会袅袅飘向山林河流,漫长的冬天缓缓地拉开了帷幕。

冬天一到,火炉就被点燃了。它就像冬夜的守护神一样,每天都要眨着眼睛释放温暖,一直到次年的五月,春天姗姗来临时,火炉才能熄灭。

火炉是要吞吃柴火的,一到寒假,我们就得跟着大人上山用手推车拉柴火。我家的手推车是二手货,有些破旧,看上去就像一个辛劳过度的人,满面疲惫的样子。它的车胎常常慢撒气,所以我们拉柴火时,就得带着一个打气筒,好随时给它打气。否则,你装了满满一车柴火要回家时,它却像一个饿瘪了肚子的人蹲在地上,无精打采的,你又怎么能指望它帮你把柴火运出山呢?

我们家拉柴火,都是由父亲带领着。

姐姐干活实在,父亲每次都带着她。弟弟呢,那时虽然也就八九岁光景,但为了让他养成爱劳动的习惯,父亲时不时也把他带着。他穿得厚厚的跟着,看上去就像一头小熊。我们通常吃过早饭就出发,姊妹三人推着空车上山,父亲抽着烟跟在我们身后。冬日的阳光映照到雪地上,格外的刺眼,我常常被晃得睁不开眼睛。父亲生性乐观,很风趣,他常在雪路上唱歌、打口哨,他的歌声有时会把树上的鸟惊飞。

我们拉的柴火,基本上是那些风刮倒的树木,它们已经半干了,没有利用价值,最适宜烧火。那些生长着的鲜树,比如落叶松、白桦、樟子松,是绝对不能砍伐的。可伐的树,我记得有枝桠纵横的柞树和青色的水冬瓜树。父亲是个爱树的人,他从来不伐鲜树,所以我们家拉烧柴是镇上最本分的人家。为了这,我们就比别人家拉烧柴要费劲些,回来得也会晚。因为风倒木是有限的,它们被积雪覆盖着,很难发现。

我最乐意做的,就是在深山里寻找风倒木。往往是寻着找着,听见啄木鸟“笃笃”地在吃树缝中的虫子,我就会停下来看啄木鸟;要是看见了一只白兔奔跑而过,我又会停下来看它留下的足迹。由于玩的心思占了上风,所以我找到风倒木的机会并不多。往往在我游山逛景的时候,父亲的喊声会传来,他吆喝我过去,说是找到了柴火,我就循着锯声走过去。

父亲用锯把风倒木锯成几截,粗的由他扛出去,细的由我和姐姐扛出去。把倒木扛到放置手推车的路上,总要有一段距离。有的时候我扛累了,支持不住了,就一耸肩把风倒木丢在地上,对父亲大声抗议:“我扛不动!”那语气带着几分委屈。姐姐呢,即便那风倒木把她压得抬不起头来,走得直摇晃,她也咬牙坚持着把它运到路面上。所以成年以后,她常抱怨说,她之所以个子矮,完全是因为小的时候扛木头给压的。言下之意,我比她长得高,是由于偷懒的缘故。为此,有时我会觉得愧疚。

冬天的时候,零下三四十度的气温司空见惯。在山里呆得时间久了,我和弟弟都觉得手脚发凉。父亲就会划拉一堆枝桠,为我们笼一堆火。洁白的雪地上,跳跃着一簇橘黄色的火焰,那画面格外的美。我和

弟弟就凑上去烤火。因为有了这团火,我和弟弟开始用棉花包裹着几个土豆藏到怀里,带到山里来,待父亲点起火后,我们就悄悄把土豆放到火中,当火熄灭后,土豆也熟了,我们就站在寒风中吃热腾腾、香喷喷的土豆。后来父亲发现了我们带土豆,他没有责备我们,反而鼓励我们多带几个,他也跟着一起吃。所以,一到了山里,烧柴还没扛出一根呢,我就嚷着冷,让父亲给我们点火。父亲常常嗔怪我,说我是只又懒又馋的猫。

天越冷,火炉吞吃的柴火越多。我常想,火炉的肚子可真大,老也填不饱它。渐渐地,我厌倦去山里了,因为每天即使没干多少活,可是往返走上十几里雪路后,回来后腿脚酸痛极了。我盼着自己的脚生冻疮,那样就可以理直气壮地留在家里了。可我又知道生冻疮的滋味不好受,于是只好天天跟着父亲去山里。

现在想来,我十分感激父亲,他让我在少年时期能与大自然有那么亲密的接触,让冬日的那种苍茫和壮美注入了我幼小的心田,滋润着我。每当我从山里回来,听着柴火在火炉中“噼啪劈啪”地燃烧,都会有一股莫名的感动。我觉得柴火燃烧的的声音就是歌声,火炉会唱歌。火炉在漫长的冬季就是一个有着金嗓子的歌手,它天天歌唱,不知疲倦。它的歌声使我懂得生活的艰辛和朴素,懂得劳动的快乐,懂得温暖的获得是有代价的。所以,我成年以后回忆少年时代的生活,火炉的影子就会悄然浮现。虽然现在我已经脱离了与火炉相伴的生活,但我不会忘记它,不会忘记它的歌声。它那温柔而富有激情的歌声在我心中永远不会消逝!

(取材于迟子建的同名散文)

14.文章结尾写道:“它那温柔而富有激情的歌声在我心中永远不会消逝!”人的生活中都有这样令人感怀的声音。结合你的生活经历,谈谈你对这类“歌声”的体会。要求:写出具体的“歌声”内容以及你获得的体验或感悟。

参考答案:本题考查学生对作品进行个性化阅读和有创意的解读的能力。

小时候卖豆腐大爷那清脆又有节奏的敲梆子声让我记忆犹新,永远难忘。在那个贫穷的年代,物质匮乏,好吃的东西就更少,即使有,也买不起。对于吃饭来讲,能吃上村里大爷卖的水豆腐,就感觉这是人间美味了。傍晚,远远地听到那清脆又有节奏的敲梆子声,整个人都精神了,于是央求母亲用黄豆换豆腐。我端着力挺的豆腐,都感觉快乐极了。那段贫穷的日子过去了,现在吃水豆腐吃不出小时候的香和幸福感了,可是那种苦中得乐的感觉总是记忆犹新,那清脆富有节奏的敲梆子声,时时唤起我童年的记忆,总能让我忆苦思甜。