加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

文学类文本复习

【考试大纲】

阅读和鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。

(1)理解 B

①理解文中重要词语的含义

②理解文中重要句子的含意

(2)分析综合 C

①分析作品结构,概括作品主题

②分析作品的体裁特征和表现手法

(3)鉴赏评价 D

①体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术

②鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力

③评价作品表现出的价值判断和审美取向

(4)探究 F

①从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神

②探讨作者的创作背景和创作意图

③对作品进行个性化阅读和有创意的解读

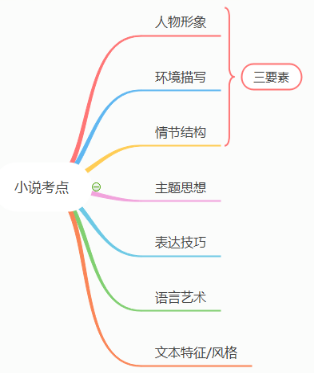

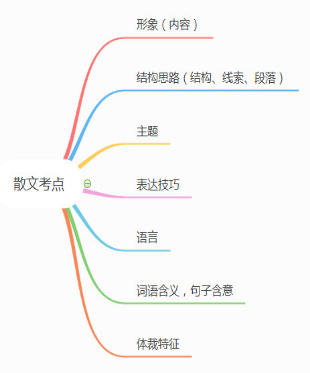

【考点】

【考频】

|

试卷 |

作家作品 |

考点 |

分值 |

||||

|

2021新高考Ⅰ卷 |

卞之琳《石门阵》 |

|

|

|

|

|

|

|

2020新高考Ⅰ卷 |

于坚《建水记》 |

|

|

|

|

|

16 |

|

2020年Ⅰ卷 |

海明威《越野滑雪》 |

|

|

|

|

|

15 |

|

2020年Ⅱ卷 |

葛亮《书匠》 |

|

|

|

|

|

15 |

|

2020年Ⅲ卷 |

蒋子龙《记忆里的光》 |

|

|

|

|

|

15 |

|

2019年Ⅰ卷 |

鲁迅《理水》(节选) |

|

|

|

手法 |

文本特征 |

15 |

|

2019年Ⅱ卷 |

莫泊桑《小步舞》 |

环境作用 |

|

|

手法 |

|

15 |

|

2019年Ⅲ卷 |

何士光《到梨花屯区》 |

环境作用 |

结构 |

|

|

|

15 |

|

2018年Ⅰ卷 |

阿成《赵一曼女士》 |

人物 |

结构 |

|

|

|

15 |

|

2018年Ⅱ卷 |

老舍《有声电影》 |

人物 |

|

主题 |

语言 |

|

15 |

|

2018年Ⅲ卷 |

刘慈欣《微纪元》 |

人物 |

|

|

|

|

15 |

|

2017年Ⅰ卷 |

赵长天《天嚣》 |

|

线索 情节 |

主题 |

手法 |

|

14 |

|

2017年Ⅱ卷 |

林徽因《窗子》 |

词语含义 |

|

|

人称 |

|

14 |

|

2017年Ⅲ卷 |

李娟《我们的裁缝店》 |

句子含意 |

|

|

语言 |

|

14 |

|

2016年Ⅰ卷 |

李锐《锄》 |

人物 |

|

主题 |

语言 |

|

25 |

|

2016年Ⅱ卷 |

迈尔尼《战争》 |

人物 |

线索 |

主题 |

手法 |

|

25 |

|

2016年Ⅲ卷 |

贾平凹《玻璃》 |

人物作用 |

|

主题 |

|

|

25 |

|

2015年Ⅰ卷 |

李德霞《马兰花》 |

人物 |

线索 |

主题 |

|

|

25 |

|

2015年Ⅱ卷 |

刘震云《塾师老汪》 |

人物 |

|

|

语言 |

|

25 |

|

2014年Ⅰ卷 |

叶紫《古渡头》 |

人物 |

情节 结构 |

主题 |

|

|

25 |

|

2014年Ⅱ卷 |

刘庆邦《鞋》 |

人物 |

线索 |

|

手法 |

|

25 |

【强化练习】

(一)阅读下面的文字,完成下面小题。

秋山图

[日]芥川龙之介

“您看过元代绘画神手大痴的《秋山图》么?”

一个秋夜,王石谷到恽南田家中作客,一边喝茶,一边谈话。

“没有。您见过?”

“可以说见过,也可以说没见过,这是一件怪事……”

恽南田惊异地瞅着王石谷的脸:“你见过的是摹本么?”

“也不是摹本,算是见过了真迹……不过,不但我,烟客翁对这《秋山图》也有过一段因缘。您若有兴趣,我就谈一谈!”

“请吧!”

恽南田拨拨灯檠的火头,便请客人谈谈这件事。

那是一年秋天,元宰先生同烟客翁谈画,忽然问,见过大痴的《秋山图》没有。翁在画道上是师法大痴的,凡是大痴的画,只要留在世上的,差不多全见过,可是这《秋山图》却始终没有见过。

“不,不但没有见过,连听也几乎没有听说过。”

翁这样回答,觉得挺不好意思。

“有机会务必看一看吧,那画可以算大痴的极品了。”

“有这样好的作品,一定得看一看。这画在谁手里呢?”

“在润州张家,您可以去登门拜访。”

烟客翁马上出发到润州去。

张家屋院虽然很大,却显得一片荒凉。墙上爬满了藤蔓,院子里长着长草,成群的鸡鸭,见到客来表示好奇的神气。

烟客翁被请到厅堂里,陈设着紫檀木的椅子,上面蒙着一层淡淡的尘土。出来接待的主人却还风雅,有贵族的品格。翁提出想拜观名画的愿望。

主人立刻答应。原来这厅堂正墙上,就挂着一幅中堂。

“这就是您要看的《秋山图》。”

翁抬头一看,不觉发出一声惊叹。

“画是青绿山水,蜿蜒溪流,用点墨描出高高低低的丛山,显出新雨后的翠黛,又着上一点点朱笔,到处表现出林丛的红叶,美得简直无法用言语来形容了。好一幅绚烂的图画,而布局又极为宏大,笔致十分浑厚……”

翁完全被迷住了,恋恋不舍地看着,愈看愈觉神奇。

“神品,神品,元宰先生的称赏果非虚言。”

翁一边说,一边眼睛仍没离开画幅。

“是么,真是这样的杰作吗?”

翁听了这话,不觉把吃惊的眼光转向主人。

“什么,您觉得我看得不对吗?”

“不,没有什么不对。”

主人像少女似的羞红了脸,然后淡淡一笑,怯生生地看着墙上的画。

过了一会,翁告别这个荒院一般的张家。

逗留润州时,烟客翁几次派人到张家去交涉,希望把《秋山图》让给他,可是张家不肯接受他的请求。于是,翁只好断念了。

王石谷讲到此处,停了一下,又说:“这是我从烟客翁那里听说的。”

“那么,只有烟客先生见过《秋山图》的了。”

恽南田捋捋长髯,眼望着王石谷。

这回,王石谷没喝茶,又娓娓地讲下去了。

烟客翁同我讲这事,是见过《秋山图》后五十年的时候。此后过了约一月,我独自去南方游历。其间偶然听说那《秋山图》,已被相识的贵戚王氏以千金代价从润州张氏子孙那儿弄到手。我便急忙到王氏府,去拜观《秋山图》了。

现在还记得很清楚,这正是王氏庭院的牡丹花在玉栏边盛放的初夏午后。在匆匆谒见中,不觉就笑了起来:

“闻说《秋山图》今已归府上所有,烟客先生为此画曾大费苦心。”

王氏满脸得意地说:

“今天烟客先生也约好了要来,先到的请先看吧!”

王氏马上叫人在厅堂侧墙上挂起了《秋山图》。临水的红叶村舍,笼罩山谷的白云,远远近近侧立屏风似的青翠的群峰——立刻,在我的眼前,出现了大痴老人手创的比天地更灵巧的一座小天地。我眼睛一眨不眨地注视墙上的画。

云烟丘壑的气势,显然无疑是大痴的真品,用这样多的皴点,而墨色又这样灵活……着这样重叠的色彩,而看不出一点笔痕,除了痴翁,别人究竟是不可能的。可是——可是这《秋山图》,和烟客翁曾在张氏家所见那幅,确不是同一大痴的手笔。比之那幅,这恐怕是比较下品的了。

王氏窥探我的脸色,我竭力不使失望之色露出脸上。过了一会儿,王氏带着担心的神气问:

“您看如何?”

我连忙回答:

“神品,神品,难怪烟客先生大为惊奇。”

王氏好像对我的赞赏还有点不大满足。

这时候,恰巧对我大讲《秋山图》妙趣的烟客翁也到来了。他同王氏寒暄着,显出高兴的笑容。

“五十年前在张家荒园看的《秋山图》,现在又在华贵的尊府再度相逢,真是意外的因缘。”

翁如此说着,举头观看墙上。这《秋山图》究竟是否他见过的那幅,他当然是最明白的。因此我也同王氏一样,深深注意他看图的表情。果然,他的脸上渐渐笼上了一道阴云。

沉默了一会儿之后,王氏更加不安了,怯生生地问:

“您看如何,刚才石谷先生也大大赞赏了……”

大概也不忍使王氏失望吧,翁看完了画,便郑重对王说:

“您得到这画,真是莫大幸运,它给府上的珍藏,又添加了一重光彩。”

我向烟客先生做了一个眼色,小声地说:

“这就是那幅《秋山图》吗?”

他摇摇头,回我一个奇妙的眼色:

“真是一切如在梦中,也许那张氏家的主人是一位狐仙吧?”

“《秋山图》的故事就是如此。”

王石谷讲完了话,慢慢地喝了一杯茶。

“果然,真是一个怪谈。”

恽南田两眼盯视着铜檠的火焰。

“可是烟客先生心中,不是明明留下了那幅奇怪的《秋山图》,而且你心中也……”

“青绿的山岩,深朱的红叶,即使现在,还好像历历在目呢。”

“那么,没有《秋山图》,也大可不必遗憾了吧?”

恽王两大家谈到这儿,不禁抚掌一笑。

(有删改)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( B )

A.元宰先生对《秋山图》的高度评价,让烟客翁五十年来对该画念念不忘。

B.描写张府厅堂的紫檀椅子上蒙着淡淡的尘土,间接表明了张府家道中落。

C.张府荒草丛生与王府牡丹盛开形成对比,暗示《秋山图》终将大放异彩。

D.王石谷谒见王氏时的笑容,既有将见到名画的兴奋,也有对贵戚的谄媚。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( D )

A.小说开篇以王石谷的问话引出《秋山图》故事,“可以说见过,也可以说没有见过”预示故事曲折而神秘,引起读者兴趣。

B.小说围绕《秋山图》的故事展开,构成故事套故事的格局,其中既有王石谷听闻的,也有他亲历的,故事之间过渡自然。

C.小说插入喝茶、拨灯、捋长髯等多个细节,有意造成叙述的停顿,使节奏缓急有度,同时也巧妙地营造了讲故事的氛围。

D.小说两次细致描绘《秋山图》画面,突出“云壑丘山”的磅礴气势,是为了展现中国传统文化的魅力,深化了小说主题。

8.同是画作藏家,润州张氏和贵戚王氏对《秋山图》的心态却不相同,请结合小说简要分析。(4分)

①张氏珍视《秋山图》本身的艺术价值,在意的是别人对画作之美的评价,他将画挂于厅堂正墙反复赏玩;②王氏视《秋山图》为可供炫耀的藏品,更在意的是别人对画作真假的评定,只在客人来时才将画挂起。[每点2分。意思对即可。]

9.本小说脱胎于清代文人笔记,该笔记以王石谷与恽南田相约同去寻找“《秋山》真本”为结尾,确定王府的画是假的。而本小说关于《秋山图》故事的结尾具有“不确定性”,这样的处理有什么好处?请简要分析。(6分)

①《秋山图》的真假具有不确定性,前后两幅《秋山图》是否为同一幅也具有不确定性;②“不确定性”使情节扑朔迷离,使小说平添了悬念和波澜;③丰富了小说主题,引发读者对“美”的深入思考;④拓宽了读者的想象空间,增添了小说的审美意蕴。[每点2分;第①点2分,第②③④点任答两点可得满分。意思对即可。]

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

夜发灵宝站

吴伯箫

东开的辎重汽车,在函谷关下被阻于弘农河窄窄的木板桥,我们便有了在灵宝车站改乘火车的机会。啊,阔别了八月的火车,睡梦里都是汽笛的鸣声呢,像对人一样,热切地想念着。

时候是初冬,一九三八年十一月十七日。

灵宝车站,北面正对着与铁道平行奔流东去的黄河。黄河水翻滚着混浊的泥浆,忿怒似的发着汹涌汩汩的声音。天气是阴沉的,傍晚时分而看不见夕阳,风不大却遍天弥漫着黄腾腾微细的尘沙,又清冷。

在这种乡僻野站,惯于行旅的人该会记得吧?承平年月风和日丽的时候,一定是:打扫得清清楚楚,在碎砂铺就的站台上,来往踱着穿了青色制服的路警,那么干净利落,迈着匀整的脚步,皮鞋踏地发着踏踏的声音,候车人,哪怕是辞家远别呢,心里也会透上一脉轻松。车站旁边少不了摆几个小摊,吆喊着,竞赛着嗓音的嘹亮,专等那些出门大方和候车感到无聊的顾客。车尽不来,三等候车室里无妨“摆龙门”,唱二簧;一听电话的铃声响了,呜呜的叫号吹了,白天打了红绿旗子,夜里提出了红绿灯,人们这才争着买票,扛行李,向站台一哄挤去……

于今,那情形已成了梦境了。一想到“坐火车了”,你绝不会相信这段陇海路上的火车是你可以自由乘坐的唯一的火车。这站上荒凉的情形也正是中国各条铁路各个车站一般的情形:票房没有了门,没有了窗子;递票的地方是用破碎的煤油木箱拼凑起来的。候车室没有顶,整个的露着天空。屋角落里过去是安放公共坐椅和痰盂的地方吧,现在却堆满了砖块同瓦砾。指示站名的路标,只剩了“车站”两个字歪斜地挂在要倒的柱子上。站台上看不见穿着整齐的路警,也不见戴了黄箍帽的站长那样的人物。没有小摊,没有红帽子行李夫,只零零落落三几个候车人,兵、难民,在焦躁而又忧戚地徘徊着,在小声咕噜地说话。比较嚷得高声些,话也仿佛津津有味的是一位胖胖的站务司事。

站务司事,矮矮的,胖得眼睛挤成一条细缝,说话时脸微微向上仰着,腰挺得很直,短短的两只手臂交握在背后,他正在回答一个旁边人的问话:

“……这不是飞机炸的,是隔河炮轰的,足足放了三百多炮。一炮打中了水塔,你瞧水塔全毁了;一炮照着候车室过来,就将这候车室的顶盖给揭去了。”

说着,一一指给你,并告诉你隔了黄河的东北方,那抹树林后边的高地就是敌人的炮兵阵地。

“这里来过飞机么?”有人问他。

“来过,可是没有下蛋。这里老百姓不怕飞机。说:‘喜虫(麻雀)满天飞,有几个把(屙)在人的头上!’大炮却不同,因为领教过了,不过慢慢的习惯了,也就不觉什么了。反正敌人放炮,咱就躲开;敌人不放了,咱就再回来。想到这边来是不容易的,黄河是天险,老百姓是血肉长城。”

“车站被轰的时候伤人没有?”又有人问。

“怎么没伤人!吓,二月十三那天是敌人第三次放炮,老李躲在水塔底下,不是炸得连尸首都找不着么?─—真惨!这碑上贴了个耳朵,那树上挂了半截腿。您不知道,这墙上一块块黑糊糊的地方就都是当初炸飞了的碎肉。

“啊!”四围听的人摇摇头,沉默着,正替牺牲了的人表示无限的哀悼与感触的时候,站务司事却又换了另一种语调说了另外一些事:

“哼,什么世道啊!我十五岁吃火车饭,现在五十五,整整四十年了,从没过过这种日子。内战打过多少,却总是前线弟兄们拼,绝不会乱杀乱砍,老百姓也跟着遭殃。谁怕过!现在世面却见大了。”

天黑了,夜幕盖下来,也刮起了凛冽的风。

唉,我们的地方,我们的人啊!为什么被那些野兽如此的践踏蹂躏?多少事实激动你,心狠,真足将牙根咬碎!无缘无故就跳了起来的事是常有的。然而那时轰炸罢了,侵占罢了,自家的铁路终还有几条可以往来畅达啊。如今,如今只剩了这陇海路的半段!

现在我踏着的是到火线去的路!

啊,灵宝车站,别了,车厢里摸索着向渑池进展。

已是夜里。车厢里真黑,什么亮都没有,仿佛连听人说话也要摸索着听似的。──刚好,有哪个部队里一位操四川口音的副官或传令兵一类的小伙子正在演说八路军呢,传奇一样,有枝有叶的。

“……我亲眼见过朱师长,脸黑黑的,穿得破布褴衫的。经常连个护兵也不带,就出来和老百姓一块儿晒太阳谈天。─—哼,从前还‘围剿’,好容易,四下里围得紧紧的,水泄不通,以为这回可跑不了啦吧?却不知他老人家早已拄着小拐棍慢步逍遥地走了。从你眼前过,还抬头看了你一眼,你却不知道。”

“人家真行:说打日本,就打日本,自家人无论多大仇恨,都一笔勾销。”

“人家打仗也算凶,敌人明明知道八路在那里,飞机大炮一齐冲过去,却扑了个空;八路倒是从敌人屁股上打来了,一来就给他个全军覆没。”

“日本人说‘八路军神出鬼没’;老百姓说‘八路军满天飞’:你说厉害不厉害!”

听见了听的人们的笑声,才知道这位“八路通”已成了黑暗里半车人倾听的中心。

黑暗中希望在每个旅人的心里抬了头,自己的忧郁也不知到哪里去了。车突突地向前冲着,虽然还是夜里,战地却在眼前开了花。血腥的敌人后方,变成了无畏者的乐园。

一九三八年十二月一日,潞城,故彰(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( C )

A.散文插入了对和平年月的火车站的描写,对下文写灵宝车站的荒凉起补充和衬托作用。

B.站务司事换了另一种语调说话,说明了他对伤亡已经麻木,从侧面表现出日寇的残暴。

C.日本人和老百姓对八路军的不同说法,包含了不同的情感,都体现了八路军战术的有效。

D.由于演说生动有趣,缓解了旅途中的枯燥沉闷,“八路通”成了半车人倾听的中心。

(A.“对下文写灵宝车站的荒凉起补充……作用”错误,写承平时期的火车站与下文写灵宝车站形成了对比,反衬了灵宝车站的荒凉;

B.“对伤亡已经麻木”错误,从上文言谈“一炮打中了水塔,你瞧水塔全毁了;一炮照着候车室过来,就将这候车室的顶盖给揭去了”“ 想到这边来是不容易的,黄河是天险,老百姓是血肉长城”可见,他对日寇是愤恨的,对战争的胜利是自信的,换了语调表明他不愿一味沉浸在哀悼中。

D.“由于演说生动有趣”错误,“日本人说‘八路军神出鬼没’;老百姓说‘八路军满天飞’:你说厉害不厉害!”黑暗中希望在每个旅人的心里抬了头……据此可知“八路通”成了半车人倾听的中心不是因为他演说生动有趣,而是因为八路军受到人们的爱戴,给人们希望。)

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( B )

A.翻滚的黄河、阴沉的天气、弥漫的黄沙、凛冽的风等环境描写突出了时节和地域特点,同时也渲染了特定气氛。

B.散文先写车站被日寇轰炸的现实,后写小伙子演说八路军的内容,运用欲扬先抑的手法,表达了抗战必胜的信念。

C.“八路通”演说八路军既有现实基础,也有“艺术加工”,塑造了八路军俭朴亲民、英勇善战、维护民族大义的形象。

D.本文以叙事为主,穿插了描写、抒情等表达方式,笔法灵动,饱含深沉的情感,给人以质朴浑厚之感。

(B.“欲扬先抑的手法”错误,欲扬先抑指为肯定某人、事、景、物,先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思方法。文中轰炸的现实表达的是对日寇的愤恨,后面演说八路军的内容表现的是对八路军的赞美,对战争必胜的信念,表现的是作者的所见所闻所感,没有抑扬之分。)

8.作者的心情经历了怎样的变化?请结合全文简要说明。

①得到改乘火车的机会时,心情是激动的;②看到灵宝车站的荒凉时,心情是忧戚的;③得知日寇轰炸灵宝车站的暴行时,心情是愤恨的;(或听到站务司事讲述日寇轰炸后的惨烈时,心情是悲痛的)④听到演说八路的内容后内心充满希望。

(本题考查学生分析人物心理变化的能力。

结合“我们便有了在灵宝车站改乘火车的机会。啊,阔别了八月的火车,睡梦里都是汽笛的鸣声呢,像对人一样,热切地想念着”分析,感叹与“热切地想念”表明得到改乘火车的机会时,心情是激动的;

结合 “这站上荒凉的情形也正是中国各条铁路各个车站一般的情形:票房没有了门,没有了窗子;递票的地方是用破碎的煤油木箱拼凑起来的”“没有小摊,没有红帽子行李夫,只零零落落三几个候车人,兵、难民,在焦躁而又忧戚地徘徊着”,环境荒凉,人们焦躁而忧戚,可知看到灵宝车站的荒凉时,心情是忧戚的;

“真惨!这碑上贴了个耳朵,那树上挂了半截腿。您不知道,这墙上一块块黑糊糊的地方就都是当初炸飞了的碎肉……唉,我们的地方,我们的人啊!为什么被那些野兽如此的践踏蹂躏?多少事实激动你,心狠,真足将牙根咬碎”,得知日寇轰炸灵宝车站的暴行时,心情是愤恨的;

“日本人说‘八路军神出鬼没’;老百姓说‘八路军满天飞’:你说厉害不厉害!”“黑暗中希望在每个旅人的心里抬了头……”,听到演说八路的内容后内心充满希望。)

9.有研究者在研究灵宝县抗战时期的历史时,将本文作为珍贵的历史资料。请结合文本的相关内容,谈谈其原因。

①内容真实,可信度高。散文内容为作者的所见所闻,对相关的时间、地点进行了准确的记录;(或情感真挚,反映了抗日时期民众的情绪和态度);站务司事为暴行的受害者和见证人,他的言谈具有真实性和代表性(或站务司事的语言口语化,富于地方特色,体现了真实性)②记录详实、具体,再现了日寇的罪行。对火车站的环境进行了细腻的描写,重现了轰炸对车站的破坏,站务司事的言谈具体记录了日军驻地、暴行以及民众遭受的苦难。

(本题考查学生分析理解文章选材组材特点的能力。

研究者将本文作为珍贵的历史资料表明本文内容真实可信,且记录较详实。据此筛选概括信息即可。

内容真实,可信度高。本文体裁为散文,散文内容为作者的所见所闻,“时候是初冬,一九三八年十一月十七日”“灵宝车站,北面正对着与铁道平行奔流东去的黄河”等内容对相关的时间、地点进行了准确的记录;

“没有红帽子行李夫,只零零落落三几个候车人,兵、难民,在焦躁而又忧戚地徘徊着

替牺牲了的人表示无限的哀悼与感触”“听见了听的人们的笑声,才知道这位‘八路通’已成了黑暗里半车人倾听的中心”“血腥的敌人后方,变成了无畏者的乐园”等内容情感真挚,反映了抗日时期民众的情绪和态度;

“站务司事,矮矮的,胖得眼睛挤成一条细缝,说话时脸微微向上仰着,腰挺得很直,短短的两只手臂交握在背后,他正在回答一个旁边人的问话:‘……这不是飞机炸的,是隔河炮轰的……’”,站务司事为暴行的受害者和见证人,他的言谈具有真实性和代表性。

记录详实、具体,再现了日寇的罪行。“票房没有了门,没有了窗子;递票的地方是用破碎的煤油木箱拼凑起来的。候车室没有顶,整个的露着天空。屋角落里过去是安放公共坐椅和痰盂的地方吧,现在却堆满了砖块同瓦砾” 等内容对火车站的环境进行了细腻的描写,重现了轰炸对车站的破坏;

“……这不是飞机炸的,是隔河炮轰的,足足放了三百多炮。一炮打中了水塔,你瞧……”“那抹树林后边的高地就是敌人的炮兵阵地……老李躲在水塔底下,不是炸得连尸首都找不着么?─—真惨”,站务司事的言谈具体记录了日军驻地、暴行以及民众遭受的苦难。)

(三)阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一: 读 碑

刘成章

我说的是人民英雄纪念碑。

20余年前,我第一次看到它,印象十分深刻。它庄严、雄伟、壮观,像一个有着汉白玉肌肤的巨人,站立在天安门广场。其时,瞻仰者络绎不绝,如半凝滞的河水缓缓流淌;我比他们看得更慢,是河水中的一块石头。

它正面的题词,我细细地读;它背面的碑文,我细细地读;它底座上的浮雕,我也一一细心地看了。题词和碑文沁入我心,浮雕又夯实了我对它们的记忆。

忘不了的还有,离开的时候,见石栏杆前一喜盈盈的少妇,抱着一个牙牙学语的孩子,少妇抬抬下巴指点,孩子伸出豆芽般的小手,抚摸石栏杆上突出的圆柱。这使我怦然心动。霎时间,昨天,今天,明天,一齐在我的心头涌现。我不由再次仰起头:彼苍者天,此碑丰哉!丰碑千丈!

后来,我每次去北京,天安门广场都是少不了要去的地方,去了,自然要见纪念碑。不过,有时是细看,有时只是扫那么一眼。然而,终因看的次数数也数不清了,那碑上毛泽东的题词,那碑上毛泽东起草、周恩来手书的碑文,不敢说可以倒背如流,起码是牢牢地记在心里了。随着阅历的增长,我对它们的体会弥深。

但是,那年去了一趟南泥湾,我竟发觉,我并没有读懂!

南泥湾有一个泉,叫九龙泉,泉上小亭如开花的浓荫,掩映着一座烈士纪念碑。那是当年王震同志率领的三五九旅在这儿开展大生产运动时立下的。多年的风雨剥蚀,那碑身已经有些残破。周围一片静寂,只看见几个默默耕作的农民。碑前也只站着我和陪同我的一个同志。碑如苍茫天边的古老星体,我俩是卫星一和卫星二,绕着它运行。

它的正面,像个储得满当当的铅字架;它的背面,也像个储得满当当的铅字架;整个碑上,是字的堆积,字的重叠,字的密密麻麻。什么字?森林一样的烈士的名字!我的呼吸急促起来。啊,一个旅历年就牺牲了这么多的战士!

泉水如泣如诉。

陪同者告诉我,年前,一位烈士的亲属从南方来,趴在碑上查找烈士的名字,找了整整半个小时都没有找见。他说,假若让他到一个团的营房挨着门找人,也该找到了。

烈士的名字究竟有多少,我没有数,只是粗估了一下;然后我将目光投向前边开阔的川道。我想,要是把每一个名字都复活为一个血肉之躯,那么,他们足以把多半条川道站满!要是他们又像开誓师会那样齐声高呼,那么,这条川道将震响多么恢弘的一片声音!

我于是想起了人民英雄纪念碑。我以前实在没有读懂它。那碑文中的“三年以来……”“三十年以来……”“由此上溯到一千八百四十年……”,只从字面上读读就行了吗?它的背后还有什么呢?难道不是铭刻着的密密麻麻重重叠叠逶逶迤迤起起伏伏触目惊心比森林还要辽阔十倍百倍的烈士的名字吗?名字的数目,不是几十万,不是几百万,而是几千万!要是把那些名字也都复活为血肉之躯,那么,天安门广场是站不下的,加上东西长安街也是站不下的。就是把偌大的北京城挤得房倒屋塌,也摆不下他们的巨大阵容!他们的人数,是要比世界上绝大部分国家的公民数还要多的!然而,为了缔造我们的幸福生活,这么多,这么多的英雄儿女,竟倒在血泊里了!

这一层,看起来浅显,但却是不易读出来的最基本的东西。

读书往往要读注释,才能读得懂。读碑也需要读注释。南泥湾的九龙泉烈士纪念碑,是人民英雄纪念碑的一条极好的注释。

现在完全读懂了么?

不敢说。但起码,每看见人民英雄纪念碑,心中便升腾起一股悲壮感和使命感;起码不会因为人生道路漫长,口袋里的什么东西丢了,也发现不了;起码不会在某一天,摔了跤,眼镜也打碎了,抬头望望,说天安门广场的那个环绕着浮雕的高大建筑,只是一个美丽的装饰。

文本二:

毛泽东撰写的人民英雄纪念碑碑文,倾注了对人民英雄光辉业绩的深切缅怀,凸现出“纪念死者,鼓舞生者”的建碑主题。它高度概括了中国100多年来革命历史的全貌,全面系统地勾勒出不同时期人民革命的斗争历程,既为整座纪念碑奠定了思想基础,也为纪念碑设计和建设确定了时代主题。

首先,它概括梳理了中国自近代以来为争取国家独立和人民解放而不断奋斗的光辉历史。碑文中“三年以来”是指解放战争时期,即1946-1949年期间的革命历史;“三十年以来”是指以五四运动为开端的新民主主义革命时期,即1919-1949年的整段历史;“上溯到一千八百四十年”是指以鸦片战争为起点的整个中国民主主义革命奋斗历史。三个不同历史时段,彼此呼应,层层递进,构成一幅近代中国革命波澜壮阔的历史画卷。其次,由近及远,立足解放战争,彰显中国共产党领导革命取得伟大胜利的时代特征。碑文独特的叙述方式,也颇值得研究。它没有从时间顺序,从远及近,而是首先从解放战争讲起,最后追溯到1840年的鸦片战争。这是为什么呢?因为,这正符合中国革命的发展规律。面对苦难,中国人民没有屈服,而是以百折不挠的精神,进行了气壮山河的斗争,而真正能担负起民族独立和人民解放历史使命的就是中国共产党。

(节选自孙希磊《人民英雄永垂不朽——人民英雄纪念碑碑文敬读》)

6.下列对文本一相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( D )

A.开头“如半凝滞的河水缓缓流淌”非常生动,“河水”喻瞻仰者,“半凝滞”和“缓缓流淌”表现瞻仰者动作缓慢、阅读认真。

B.“密密麻麻重重叠叠逶逶迤迤起起伏伏”运用叠词,表达了作者想到人民英雄纪念碑所纪念的英烈之众而产生的震撼之情。

C.泉水本无情,“泉水如泣如诉”是浸染了作者感情色彩的结果;该句单独成段,有强调意味;拟人手法的运用使其富有感染力。

D.作者两次读碑,第一次是读人民英雄纪念碑,读的是碑的内涵;第二次是读九龙泉纪念碑,读的是外观,是烈士的名字。

(D.“读的是碑的内涵”“读的是外观,是烈士的名字”错误,错在对读碑内容的解说。写第一次读碑,侧重于写碑的外观,如碑的庄严、雄伟、壮观,以及题词和碑文。第二次侧重于写读到的内涵,即无数革命先烈的奋斗牺牲。)

7.下列与文本有关的说法,正确的一项是( A )

A.“彼苍者天”出自《诗经》,意思是“那苍天啊”,文本一引用此句既强化了感叹之意,又使语言具有了典雅色彩。

B.人民英雄纪念碑碑文中反复强调要“纪念死者,鼓舞生者”,也就是要中华儿女继承先烈的遗志,继续努力奋斗。

C.九龙泉烈士纪念碑是人民英雄纪念碑的绝佳注释,作者在读了它之后,才真正完全读懂了人民英雄纪念碑的内涵。

D.人民英雄纪念碑碑文由近及远,把以鸦片战争为起点的历史放在最后说,强调了这段历史在革命史中的重要地位。

(B.“反复强调要‘纪念死者,鼓舞生者’”错误。结合“毛泽东撰写的人民英雄纪念碑碑文,倾注了对人民英雄光辉业绩的深切缅怀,凸现出‘纪念死者,鼓舞生者’的建碑主题”分析,“纪念死者,鼓舞生者”是建碑主题,不是碑文中所说;“反复”也没有出现。

C.“才真正完全读懂了”错误。由原文“现在完全读懂了么?不敢说”可知“真正完全读懂”错误。

D.“强调了这段历史在革命史中的重要地位”错误。碑文由近及远的叙述方式,是为了突出中国共产党领导的重要作用。)

8.两个文本都写了读人民英雄纪念碑,内容上的侧重点各是什么?请简要分析。

①文本一侧重于通过写读人民英雄纪念碑展开联想,表达对无数革命烈士的敬仰,强调要纪念烈士,不忘其遗志。②文本二侧重于对毛泽东的碑文进行解读,指出其写作特点,揭示其思想蕴含。

(本题考查学生理解、分析、评价作者观点态度的能力。

文本一,“我不由再次仰起头:彼苍者天,此碑丰哉!丰碑千丈”“森林一样的烈士的名字!我的呼吸急促起来”“难道不是铭刻着的密密麻麻重重叠叠逶逶迤迤起起伏伏触目惊心比森林还要辽阔十倍百倍的烈士的名字吗”“为了缔造我们的幸福生活,这么多,这么多的英雄儿女,竟倒在血泊里了”“这一层,看起来浅显,但却是不易读出来的最基本的东西”等分析,作者以前认为纪念碑是用来纪念革命先烈的,后来认识到碑是由几千万英雄儿女的生命构筑的,记载了我国人民的斗争历史,是无数先烈生命的象征等。读出来烈士的悲壮、使命、品质等,读懂了人们英雄纪念碑不是装饰,是人们心中永远铭记的丰碑,不要忘记他们的遗志。

文本二,第一段讲毛泽东撰写的人民英雄纪念碑碑文的作用和影响等。第二段主要解读毛泽东撰写的人民英雄纪念碑碑文,指出其写作特点,如“它概括梳理了中国自近代以来为争取国家独立和人民解放而不断奋斗的光辉历史”“由近及远,立足解放战争,彰显中国共产党领导革命取得伟大胜利的时代特征”等。最后揭示其思想蕴含,如“以百折不挠的精神”“进行斗争”“担负使命”等。)

9.文本一读来深情感人,这与叙写少妇和孩子密切相关,请简要分析其内在关联。

①文本一揭示了烈士是我们幸福生活的创造者,歌颂了烈士的英勇牺牲,动人心弦。②对少妇和孩子的描写让读者深切感受到生活的安宁祥和,她们的一举一动正是幸福生活的体现。这种描写本身就十分动人。③少妇和孩子代表了人民,她们的生活正是烈士创造的幸福生活的具体化,描写她们使读者更加深切地理解烈士牺牲的意义,感人肺腑。④孩子代表了未来,意味着烈士的牺牲意义深远,烈士的精神传之恒久,让读者感怀于心。

(本题考查学生分析重要情节、语段的作用的能力。

结合“为了缔造我们的幸福生活,这么多,这么多的英雄儿女,竟倒在血泊里了”分析,为了我们的幸福生活,那么多烈士牺牲了,为了人民不惜牺牲自己的生命,歌颂了英雄儿女的英勇牺牲。

结合“见石栏杆前一喜盈盈的少妇,抱着一个牙牙学语的孩子,少妇抬抬下巴指点,孩子伸出豆芽般的小手,抚摸石栏杆上突出的圆柱”分析,少妇是喜盈盈的,孩子是牙牙学语的,少妇不断指点,孩子抚摸圆柱,少妇和孩子的一举一动都是快乐、幸福生活的体现,这样幸福祥和的生活是无数热血中华儿女用鲜血换来的。用现代人祥和的生活来表达对烈士的敬仰之情,这样的描写富有感染力。

结合“要是把每一个名字都复活为一个血肉之躯,那么,他们足以把多半条川道站满!要是他们又像开誓师会那样齐声高呼,那么,这条川道将震响多么恢弘的一片声音”“要是把那些名字也都复活为血肉之躯……他们的人数,是要比世界上绝大部分国家的公民数还要多的”等分析,为了人民的幸福生活,牺牲了那么多中华儿女,他们用自己的鲜血换来了人们安定祥和的生活,少妇和孩子的举动,正是这种幸福安定生活的具体体现。少妇和孩子是无数人们的代表,这样写可以让读者更深刻理解烈士牺牲的价值和意义等,令人感动。

结合“霎时间,昨天,今天,明天,一齐在我的心头涌现。我不由再次仰起头:彼苍者天,此碑丰哉!丰碑千丈”分析,看到少妇和孩子的举动,我的内心受到震撼,“昨天,今天,明天,一齐在我的心头涌现”,想到烈士的牺牲,看到今天的幸福,预见未来的生活等,烈士牺牲的意义深远。孩子是未来,是希望,是传承烈士精神的重要力量,相信烈士的精神将永久流传,让读者感怀于心。)

(四)阅读下面文字,完成下面小题。

断路

武俊岭

太阳淡黄淡黄的像个煎饼,悬在高高的青天上让我够不着。

一家五口人,一天没吃饭了.

小三,现在啥时辰了?

我费了点劲站起来,走到院门外,看见良雨家的屋顶上冒出了粗粗的炊烟。

我回到屋里,说,良雨家生火做饭呢。

爹爹说,良雨这保长,没有白当。

保长,是啥官呢?

日本人的狗!爹爹恨恨地说。爹爹又说,走,小三,咱爷俩撞一个饭门去。

爹爹右手摸起一根棍子,拉着,哆嗦着往前慢走。

村子里不见人影。(1)一条狗贴着墙根走到大街上,没有了往日的活跃。一只母鸡,在一个柴垛根上双爪乱刨一通,却没有发现能让它的头低下去的一粒粮食。

出村,往北走,就是辛庄了。我知道,那个村子里有他的一个姨表弟,叫辛希才。

(2)啪——一声枪响,从东边二里外的鬼子炮楼里传出。我身子一缩,爹爹用左手拉着我,说,别怕,离我们远着呢。

土路两边的榆树、槐树,叶子都被吃光了。

爹爹看着绿油油的麦子,轻轻地说,今年的麦子比去年的长得好。

长得好有啥用,长得好日本鬼子抢得更欢。

爹爹听了,生气地说,也是,去年一亩地打了25斤,鬼子收走了22斤。存心不让咱们活啊!

辛庄大街上的景象,与我们村一样:一条狗在墙根慢走,一只母鸡在柴垛根上刨食。

晌午了,爹爹在一家大门朝东的大门前停下,伸出左手,晃动门鼻。

门,不情愿地打开一条缝。一个比我个头高点的小女孩探出头来,皱着眉头打量我们。

小霞,你不认识我了?我是你良士大爷。

门,不情愿地打开一条缝。

从大门到堂屋门口,最多十米远吧,但爹爹走得却是那样艰难。他高高瘦瘦的身子弯得像只河虾,右手拄着的棍子与他的脚步并不配合。

快走到堂屋门口时,希才叔从屋里走到亮光里。希才叔用眼睛的余光扫着爹爹,不冷不热地说,大哥来了。这时候来了。

爹爹听了,高大的身子似乎矮下去一截。爹爹定定地站着,过了吃几口窝头的工夫,才慢慢走进屋里。爹爹一屁股坐在小椅上,长长地呼出一口气,脸上出现羞愧的红色。

希才叔从春凳上拿下一把茶壶,从一个瓦罐里取出一点茶叶,放进茶壶里。希才叔说,这是良雨给我的菊花茶。

我的肠子不争气地响了起来。爹爹的脸讪讪的,吞吐一会儿,说,老弟,你三侄他,一天没吃饭了。

小霞,过来。希才叔说,让你娘弄点吃的,给小三。

这时,希才叔对爹爹说,大哥,不是当弟弟的说你,你的脾气得改改,不能一头撞到南墙上不扔弯。到头来,吃亏的还是自己。

良雨与你没出五服吧,他当保长,只要你不与他对着干,他会照顾你的。

爹爹的泪水象是两条羞怯的小虫子,从眼睛里爬出一小会儿后,倏地一下飞走。爹爹仰脸长叹,说,求求你,别提良雨了,好不?

这次,轮到希才叔摇头了。希才叔猛地端起茶杯,一口喝干,冲着屋外高叫,好了吗?

你吱啦怪叫什么,大歇年的,谁家有余粮啊?婶子说着话,低头急步进屋。她把手里的叠篮子往我面前一顿,转身离去。

我面前有八九片地瓜干。这地瓜干本是干的,在水里泡一会儿,洒点水,在锅里熥一熥,就可以吃了。地瓜干虽然有淡淡的甜味,但干面干面的,噎人,不喝水咽不下去。

我的眼前,只剩下一片地瓜干了。我本来想给爹爹剩下三两片的,可我只顾自己,一口气吃得只剩一片。

小霞,希才叔说,你去厨房,让你娘蒸几个窝头,给你大爷吃。

因为大人要说话,我就站了起来,向大门口走去,走到院子中间时,我听到爹爹微弱、硬气的声音,哪怕饿死,我也不当狗。

小霞她娘右手端着叠篮子,上面有三个牛眼大小的窝头。她还是低头看地,不用正眼看我爹爹,小霞她娘把盛着窝头的叠篮子摔在桌子上,用白眼珠子看了看我爹,张嘴想说什么。

希才叔大声说,你快回厨房吧!

爹爹虽然没用眼睛,但用耳朵也听出了小霞她娘动作里的真意。爹爹猛然站起,伸手摸起棍子,说,弟弟,哥走了。谢谢你让小三吃了一顿饱饭。这个恩情,小三不会忘记。

希才叔急了,站起来,把爹爹一下子按在椅子上。这三个窝头,你说什么也得吃下去。

爹爹的眼睛看向窝头。

就在爹爹的手伸向窝头的时候,良雨走进了院子。

爹爹的手缩了回去。

爹爹的眼睛里,燃烧着愤怒的火焰。嘴里轻轻地说出三个字:狗汉奸!

希才叔嗔怪地瞪了爹爹一眼,说,你吃你的,我们出去说话。

爹爹站起来,右手拉棍。我赶快扶住爹爹的左臂。我吃了饭,身上有劲了。

良雨与希才叔说话的声音虽然小,但我听清了,爹爹也听清了。良雨对希才叔说,你只要加入新民会(汉奸组织),可以少缴五亩地的麦子。希才叔说,我听你的,加入。

我与爹爹走出院子。走出十几米远,我回头一望,看到希才叔家屋顶上有炊烟急急冒出。

小三,我不怕饿。我活了三十六岁,挨过好几次饿了。我一生下来,你奶奶就让我拜村西的老榆树为干娘。每到歇年时,村里人爬到老榆树上,将树叶吃。日本鬼子攻下聊城的第二年,来到咱寿张,把老榆树锯掉,修炮楼用了。

小三,记住,是人,就不能与狗一个窝里趴,哪怕饿死。

我说,爹爹我明白了。

小三,记住,咱老武家没有姓辛的这门亲戚,以后不再来往了。

6. 下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( D )

A. 爹出门时摸起一根棍子,既表明了饥饿让他的身体虚弱,也为后文小说情节发展埋下了伏笔。

B. “大哥来了,这时候来了”,希才叔的话语中既有热情的寒暄,也有对父子“撞饭”的恼怒。

C. 把叠篮子摔在桌上以及用白眼珠子看爹的行为,写活了小霞他娘对父亲不与良雨合作的不满。

D. 希才叔呵斥小霞他娘以及把爹按在椅子上的行为,体现了对爹的维护,表现出人性的复杂。

7. 下列对小说艺术特色 分析鉴赏,不正确的一项是( C )

A. 小说开头,比喻生动贴切,巧妙新奇,既细腻刻画出了一个孩子正处在饥饿中的心理,也确立了小说的叙述视角。

B. “小三,记住,是人,就不能与狗一个窝里趴,哪怕饿死。”短促的节奏,适时的停顿,加强了凝重的语气,传达出父亲的信念。

C. 小说经常在对话中交代情节,不但丰富了小说的内容,节省了叙述篇幅,还使故事在平叙中延宕,悬念迭出。

D. 小说风格朴素,恰当使用方言,增强了语言表现力,取得生动鲜活的效果,体现出鲜明的地域特点。

8. 小说用简洁的文字构筑了意蕴丰富的典型环境,请结合文中画线的句子进行分析。

(1)一条狗贴着墙根走到大街上,没有了往日的活跃。一只母鸡,在一个柴垛根上双爪乱刨一通,却没有发现能让它的头低下去的一粒粮食。

这是一处自然环境描写,通过描写村中鸡狗萎靡的情景,表现了到处没粮的现实。凸显出敌占区了无生机的萧条状况。

(2)啪——一声枪响,从东边二里外的鬼子炮楼里传出。

这是一处社会环境描写,说明生活中时刻弥漫着紧张的气氛。凸显出敌占区敌我冲突的尖锐。

9. 小说标题“断路”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。

①从故事层面看,“断路”就是中断关系。小说中指父亲与当了汉奸的表弟辛希才断绝了亲戚关系。②从象征层面看,在抗战沦陷区那个特定环境中,与有粮有权的汉奸亲威“断路”意味着断绝了自己的生存之路,象征了父亲高尚的民族气节。③“断路”还意味着“生路”,有了以父亲“良士”为代表的有家国情怀的普通人与生存机遇的“断路”,中华民族才能走向生路。