加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

加入时间:2022-05-25

项目简介:

工业时代走向信息时代,对教育提出了新的诉求。2018年1月,教育部发布了20个学科的普通高中课程标准,凝练了各个学科核心素养。提出以学科大概念为核心,使教学内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。江苏省宜兴中学积极应对,成功申报了江苏省中小学课程基地建设项目“指向大概念学习的理科课程基地”。到目前为止,该基地建设了大概念统领的理科创新实验室,重构基于大概念的课程体系,探索了大概念视角下单元教学的基本要素,有效改善了课堂教学的样态。

以课程基地建设撬动普通高中育人方式变革

张海强

摘要:课程基地是江苏教育的原创,是学校整体性课程改革的理想平台。当前,普通高中育人方式改革已成为深化课程改革的重点。课程基地以工具杠杆优势,从方法路径的角度推进育人方式的改革,主要体现在以下四个方面:前瞻引领教学方向,从知识本位走向素养本位;更加突出教学主体,从以教为主转向以学为主;重新定义教学内容,从学科“割裂”走向学科“统整”;有效改进教学方式,从“坐而论道”转向“学科实践”。

关键词:课程基地;普通高中;育人方式

中图分类号:G632 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2022)12A-0000-00

收稿日期:2022-09-23

作者简介:张海强,江苏省宜兴中学副校长,正高级教师,江苏省特级教师, “苏教名家”培养工程培养对象。

一、课程基地前瞻引领教学方向:从知识本位走向素养本位

随着信息时代的到来,基于知识本位的“泛智教育”面临巨大的挑战,传统课程与教学范式已经无法适应信息时代的需要,世界教育正在超越现代,走向未来。

20世纪90年代以来,教育变革的两项研究成果得到公认。一是威廉·F.派纳的“理解课程”理论,他认为课程的内容和课程的组织方式同样重要,真正的课程是师生共同创设“场域”的“在场生成”。真正的课程要基于学习者的立场发展,而不是从具体的学科内容体系出发。“理解课程”颠覆了近400年来的知识本位课程发展理论。二是经济合作与发展组织开启的人的素养遴选项目。1997年,经济合作与发展组织(Organisation for Economic Cooperation and Development,OECD)提出了人的核心素养模型。核心素养的提出标志着未来教育的核心目标由“知识传授”转向“人的发展”“核心素养发展”,这意味着经历400年的发展,教育哲学本体从功利的“知识和技能”的工具本位,回归到“人的发展”的生命本位,回到了教育的根本价值[1]。

(一)课程改革与大概念提出

我国中小学教学改革经历了从“双基”到“三维目标”再到“核心素养”三个阶段,完成了从知识到学科到人的转向,当前我国的基础教育进入了以人为本和核心素养的新时代[2]18。2018年1月,教育部发布了20个学科的普通高中课程标准,凝练了各个学科核心素养,如物理学科的物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任四个方面,并以此为据,更新了课程内容与评价体系[3]。《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》提出更新教学内容,进一步精选课程内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情景化,促进学科核心素养的落实[4]。至此,大概念教学(学科大概念)成为促进核心素养落实的有效方式。

(二)大概念概述

大概念,英文为“Big Idea”,也有学者将其译为“大观念”。在教育领域,有关大概念的研究可以追溯到布鲁纳对于教育过程的研究。他强调,无论教师教授哪门学科,一定要使学生理解该学科的基本结构,有助于学生解决课堂内外所遇到的各类问题。随着对大概念研究的深入,大概念的内涵趋于统一,即大概念是一种高度形式化、兼具认识论与方法论意义、普适性极强的概念[5];它已经不仅仅是一个简单词汇,而是作为一种深刻思想、学说的载体,成为“思想之网”的枢纽,其表述方式可以是相关的概念、主题、有争议的结论或观点。大概念的“大”不是指“庞大”和“基础”,而是指“核心”。“大概念”中的“概念”的英文为“idea”,大概念可以是概念,但不局限于概念,也可以是方法、思想和观点。

二、课程基地更加突出教学主体:从以教为主转向以学为主

从以教为主转向以学为主是育人方式转变最集中、最典型的表现。以学为主具体表现在以下几点:一是坚持以学生为中心的教学思想,以学生作为教学的出发点和归宿点,教材、教师、教学环境、教学设计等一切教学要素和活动都要围绕学生,为学生服务。二是倡导以学习为主线的教学设计,使教学过程真正成为 学生的学习过程,成为学生的认识和思维不断提升的过程。三是实施以学习为中心的教学活动。从以教为主转向以学为主实际上就是从“讲授中心课堂”转向“学习中心课堂”,让学习活动占据课堂的主要时空,让学生的学习在课堂里真实、深刻、完整地发生[2]19。指向大概念学习的理科课程基地建设从构建教与学的模型入手,促进教与学主体的转变。

(一)重构基于大概念的课程体系

“大概念”教学在单元层面进行是由其性质所决定的。一个抽象观念要通过一定数量的具体案例才能得以支撑,大概念教学追求“少而精”。这里所说的单元具有拓展性结构,既包括在集中一段时间内教学的单元,也包括不集中时间教学,分布在各个不同的学段和学时中,但指向同一个(组)大概念的单元。如数学学科中大概念“函数作图关注基本形状和具体位置”横跨初、高中,内容涉及必修课程主题二函数、选择性必修主题一函数中的“一元函数导数及其应用”和选修课程A、B类课程中的微积分。重构基于大概念的课程体系,旨在对国家课程进行校本化解读,打通课程、教材与课堂的联系,以实现国家课程的高水平实施。

(二)构建结构化的知识模型

知识模型应从单一的知识点分布向大概念视角下的结构化知识转变。传统的知识模型通常呈点状孤立地分布,知识被孤立地进行授受,导致学生的知识结构单一,创新能力被严重弱化。大概念视角下的结构化知识模型关注知识与知识之间、学科与学科之间以级学科与生活之间的联系,将具体情境、学科知识和学科思想方法融为一体。

以数学学科函数研究为例,函数图象的做法可分为基本图形的描点法和图形的变换法两大类,基本图形的作法又分为确定大致形状和确定具体位置两个环节;研究函数的一般方法是从具体情境(如对数视力表)抽象出对应函数(对数函数![]() ),通过逻辑推理研究函数的图像与性质,并形成函数结构系统,最后应用于实际问题(如碳14衰变、噪音等问题)。最终将“作图之道”和“研究函数的一般方法”两个内容整合成结构化的知识模型(如图1)。

),通过逻辑推理研究函数的图像与性质,并形成函数结构系统,最后应用于实际问题(如碳14衰变、噪音等问题)。最终将“作图之道”和“研究函数的一般方法”两个内容整合成结构化的知识模型(如图1)。

图1:大概念视角下的结构化知识模型

(三)构建大概念视角下的单元教学模型

大概念视角下的单元整体教学模型的构建大致分以下几个环节:教师根据《课程标准》提取各学科大概念,形成各学科大概念图谱,确定大概念视角下的教学单元及各单元包含的内容;凝练单元整体教学目标,并制订单元教学规划,将单元内容拆解成课时教学内容,并进行课时教学设计;推进基于大概念的学科经典案例研究,汇集不同学科的经典案例,根据经典案例提炼大概念教学的关键要素,形成大概念视角下单元整体教学的操作样式。

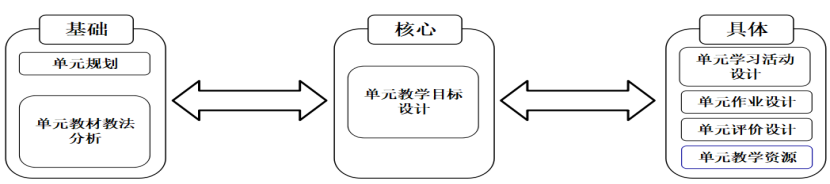

单元整体教学设计的基本问题以大概念为航标,采用逆向设计的方式。单元整体教学设计主要分为以下几个有机的部分(如图2):单元规划和单元教材教法分析是单元整体设计的基础,单元教学目标设计是单元整体设计的核心,单元学习活动设计、单元作业设计、单元评价设计和单元教学资源等是单元整体设计的具体环节。

图2 单元教学设计图

(四)搭建基于媒体与技术的互动平台

基于大概念的学习不同于以往线性的学习方式,而是采用大单元学习,螺旋式上升的学习方式。教学也从事实性教学向概念性教学转变,从目标为本走向观点(观念)为本。这就为不同层次,不同学习进度的学生的有效发展提供了可能。大概念学习的目标是让我们的学生成为高水平的思考者和协作者,努力点亮学生眼中的光芒,构建效果好、效率高、参与度大的课堂教学空间和自主学习空间。学校创建了以大概念学习为特征的实验室,基于实验的探究活动,为所有学生的发展提供了亲身体验的机会。学校运用线上线下的智能系统,构建混合学习的模式,有利于重新思考与整合课堂时间,发挥线上与线下学习的不同优势,增强课堂学习的交互性、合作性与探究性,最大化地满足差异化学习。学校建设了人机互动(触摸屏)模拟实验,包括组建多个针对大概念学习的触摸屏人机互动体验室,创建利于学生自主学习的学习型空间,以帮助学生理解各学科大概念,为各学科核心素养落地生根提供新的途径和方式。

三、课程基地重新定义教学内容:从学科“割裂”走向学科“统整”

教学内容的选择、组织、呈现也是育人方式的重要体现。传统教学把学科知识分割成为一个个知识点,知识被孤立地进行授受,从而导致学生知识结构单一,相互之间缺乏联系,没有系统性,结构化程度差,综合创新能力被严重弱化。学科知识从“割裂”走向“统整”,也是育人方式变革的一种表现[2]20。

一般而言,“统整”可以分为学科内在的统整和跨学科的统整。学科内在的统整旨在强化学科知识的联系性和整体性,引导和支持学生建立学科知识网络,使教学内容结构化;跨学科的统整意在强化学科的贯通,弥合分科教学的不足,让学生有机会在不同学科知识的互动和整合中,学习知识和解决实际问题[2]20。

学科大概念是学科内在的统整的基本工具,是反映学科本质的核心概念或命题,能有效地整合、统领学科的知识内容并实现知识的有机融通和广泛迁移,是教学内容结构化的主要形式。以函数主题为例,《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》中指出:函数是现代数学最基本的概念,是描述客观世界中变量关系和规律的最为基本的数学语言和工具,在解决实际问题中发挥重要作用。函数是贯穿高中数学课程的主线[7]18-19。由此,我们可以提取三个大概念:第一,函数是描述客观世界中变量关系和规律的最为基本的数学语言和工具。以此来整合教学内容,主要包括函数的概念和函数的基本性质(定义域、值域、单调性(导数)、奇偶性、周期性等)。第二,运算是演绎推理,由具体到抽象再回到具体是学习函数的一般方法。以此整合教学内容,主要包括指数运算、对数运算和三角变换。第三,由具体到抽象再回到具体是学习函数的一般方法。以此来整合教学内容,主要包括幂函数、指数函数、对数函数和三角函数。

跨学科核心素养是跨学科统整的主要依靠,是不同学科共同的教育使命和教学目的,是相关学科的连接点和衔接点,在教学目的上实现学科之间的统整[2]20。STEM课程和“东氿水资源研究”等项目为学生开展跨学科学习提供了样例。

四、课程基地有效改进教学方式:从“坐而论道”转向“学科实践”

所谓“坐而论道”,是指学科学习仅局限于听、看、思、记、背、练等“静态式”的学习方式。“学科实践”的主要表现为三个维度:一是在内容上,注重理论联系实际,强调学科知识要联系学生经验和生活实际、社会发展,特别是要把学科知识置于学科真实的情境之中,从而让知识活起来;二是在方式上,坚持知行合一,强调动手实践和做中学,让学生动起来,用实践、活动的方式进行学习,在探究、操作中解决问题、获得真知;三是在目的上,强化学以致用、学以待用,培养学生解决问题的真能力、真本领[2]20。确立实践在各学科培养人中的重要乃至核心地位,从“坐而论道”转向“学科实践”是育人方式转变的必然要求。

大概念学习必须以真实情境为载体,以体验和探究为主要学习方式,由大概念统领的理科创新实验楼建设是指向大概念学习的理科课程基地建设的重点,其中理科创新实验室融基础实验、拓展实验和创新实验于一体,为从“坐而论道”转向“学科实践”提供了认知环境,满足了不同层次学生体验和探究的需求。课程基地建设有四个中心、三条长廊、二个区域、一个资源场。

四个中心建在理科创新实验楼内,一是大概念课程统整研究中心。该研究中心以各学科大概念为基础,研究课程统整的资源开发、课程编制等,以项目学习推动大概念的课程统整学习。二是大概念教学研究中心。该研究中心以大概念教学作为推进教学变革的路径,研究如何转变教学方式和学习方式。三是大概念学习探究中心。这是学生实现“学科实践”的主要场所,主要包括以各学科大概念为核心的创新课程和创新实验室。四是师生共同体发展中心。该中心以教师的专业成长和学生的持续发展为目标,建立名师工作室、教授工作站、学生发展指导站等,支持师生的共同成长,并引入社会资源,形成成长合力。

三条长廊建在理科创新实验楼的各学科实验室入口处,一是理科大概念文化长廊,即以大概念来凸显理科发展历程和各学科的文化;二是理科模型长廊,即把各学科的学习重点和难点以模型的形式呈现出来,突出体验性和直观性;三是理科大概念图谱长廊,即以可视化的图谱,建立理科大概念系统,使知识学习结构化。

二个区域:一是在教学区的东西连廊上建设互动体验区,即用多样的互动形式,让学生随时随地体验知识的学习。二是在实验楼专用空间建设成果展示区,即展示学生的学习成果,以增强他们的荣誉感和自信心。

一个资源场即以环境的浸润性为切入口,通过环境的建设,把学校建成一个学习资源场,让学生的学习随时随处,体现学习的泛在性。

课程基地是综合性的教学平台,是实施素质教育的重要载体。它以前瞻性的理念引领素养为本的教学方向,以强调学习、倡导学习的变革突出教学主体,以选择、组织、呈现丰富的学习资源来统整教学内容,以学科实践改进教学方式。而素养、学习、统整和实践恰是当前育人方式改革的四个关键词,因此,课程基地建设成为撬动普通高中育人方式改革的支点。

参考文献:

[1]杨志成.百年未有之大变局下世界教育变革与中国教育机遇[J].教育研究,2021(3):6.

[2]余文森.育人方式变革的四个体现[J].基础教育课程,2021(2).

[3]李刚,吕立杰.国外围绕大概念进行课程设计模式探析及其启示[J].2018(9):35.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(2017 年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:4.

[5]赵康.大概念的引入与教育学变[J].教育研究.2015(2):40.

[6]国务院办公厅.国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见[EB/OL].(2019-06-19)[2022-08-20].http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/19/content_5401568.htm.

[7]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017 年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

责任编辑:赵赟